「ギフテッド」の子どもたちとその支援のこれから

コンテンツ

はじめに

「ギフテッド」という言葉を初めて聞いたのは、大学3年生の時だった。履修していた特別支援教育総論Ⅱという授業の中で担当教授が教えてくれた。「発達障害と併せてギフテッドである子どもは多い。彼らは二重の困り感を抱えていることがある。ただ、『発達障害があるなら才能がある』という誤解は、誰かを生きづらくさせているかもしれない」。

元々、見ただけでは分からない障害のある人たちを取り巻く環境の課題に関心があった。塾講師のアルバイトをしていた時に仲良くなった生徒がASD(自閉症スペクトラム症)だったことがきっかけだ。集中力が続かない一方で、興味のある事には睡眠時間を削って没頭していた。大学の授業では、発達障害への「絶対に何かしら天性の才能がある」という誤解があること、また「ギフテッド=天才」とされる人たちの中には困り感を抱えている人が多いことを知った。それから、その周辺にある様々な課題を、自分が今後扱うテーマの1つに据えようと考えるようになった。

ギフテッドについて調べていくうちに、欧米ですすむ「ギフテッド教育」に辿り着いた。才能を伸ばすことに特化し、子どもたちは彼らの知的欲求に見合った教育を受けることができる。飛び級制度も当たり前のように使える。国内でそのような教育を探してみてもほとんどヒットしない。「才能に見合った教育」とは何なのだろうか。日本のギフテッドの現場感を探るため、私はNPO法人ROJEギフテッドプロジェクトsprinG(以下、sprinG)[i]のボランティアスタッフになった。そこでなら、ギフテッド当事者の子どもたち、その親たちと関わることができたからだ。

見えてきたのは、ギフテッド教育の有無以前に子どもたちの前に立ちはだかる数々の障壁だった。親が集い、情報交換をしたりギフテッドの子育てについて話し合ったりする場で度々聞かれたのは、「誰にもわかってもらえない」「親も子も孤立してしまう」という苦悩だった。私が想像していた以上に、事態は深刻だった。親の会には、ある程度克服をしながら少しずつ前に進もうとしている人たちが集う。しかし、世の中には、その支援に辿り着けずどうしようもなく悩んでいる人がいるかもしれない。まずは社会に現状を広めなければ何も変わらないのではないかと、彼らの声を聞いていて感じた。

各章では、当事者の声・保護者の声、支援側の声を取り上げる。彼らのいる状況を想像してみてほしい。(取材・文=金子祥子、写真=金子祥子、提供)

トップの写真は、取材の途中に裏紙に4コマ漫画を描くたつくん(第4章)。(撮影=金子祥子)

第1章 大学3年生・小池優希さんの場合

2022年の初夏、都内のカフェで小池優希さん(20)と待ち合わせた。sprinGの大学生メンバーの1人だ。オンラインミーティングで何回か話したことはあったが、対面で会ったのは初めてだった。テキパキと話す印象は、オンラインの時と変わらない。取材を始める前に「金子さんはなんのためにこの企画をしているんですか?」と逆質問をされ、ドギマギしてしまった。

優希さんは都内在住の20歳(当時)。2022年現在、東京大学教育学部教育心理学コースに所属する3年生だ。公認心理士の国家資格を取得するために勉強に励んでいる。国家資格を所有していれば、スクールカウンセラーになったり、メンタルクリニックを開いたり、司法の場で犯罪者の心理的な評価等をしたりすることができるようになる。様々な選択肢がある中で、人間関係に不安を抱く子どもたちの対人援助をしたいという。その思いは、優希さん自身のこれまでの人生と深くかかわっている。

優希さんには「ギフテッド傾向」がある。「傾向」と曖昧に名乗るのには、2つの理由がある。1つ目は、「ギフテッド」という確定的な診断名は存在しないこと。2つ目は、自身を「ギフテッド」と自称することにためらいを感じていることだ。2つ目の理由について「『自分は天才だ』という自慢に聞こえてしまうのではないかということが気になる」と話す。一方で、その自分の考えを、これから変えていきたいとも考えている。「IQが高いって自慢しているの?」という社会の風潮は、ギフテッドの子どもたちが抱える困難を正しく理解してもらうのを妨げてしまうからだ。

優希さんの特性

優希さんは、幼稚園の時に「集団行動ができない」「癇癪が激しい」といった特性から、療育に通っていた時期があった。その過程でIQ検査を受け、高い数値と低い数値を持ち合わせる「凸凹発達」であることが判明した。最初に受けたのは2007年で、当時5歳。WISC-Ⅲ(現在はWISC-Ⅴまである。WISC-Ⅳが主流といわれる)[ii]という検査だった。「言葉の選択肢がどれだけあり、その選択肢をどれだけ正確に使えるか」の指標になる「言語理解」が135。「単純な情報をどれだけ早く正確に処理できるか」の指標である「処理速度」が92。各項目、通常平均は100だ。この2項目に大きく差が出ると、頭で考えていることに身体や口が追いつかず、大きなストレスがかかる。当時検査を担当した豊島区立教育センターからの所感には「一般的な知識量や聴覚的な短期記憶は優れていますが、計算や実際的な知識を表現することは本人の中では苦手な分野」と書かれている。実際優希さんも取材の中で、「単語の選択肢はたくさん持っているが、その選択肢の中で最適なものを選ぶのに時間がかかる」と言っていた。

ADHD(注意欠如・多動症)・ASD(自閉症スペクトラム症)の診断も受けているが、それらの発達障害に伴う困り感を実感したことはないという。むしろIQの数値の差による肩身の狭さを経験してきた。「今考えても、子どもがあんなに辛い経験をする必要は絶対にない」。少しずつ過去のことを話してくれた。

「うまくやれない自分が悪いのかも」

小学校の頃を思い返すと、ずっとイライラしていた気がする。生まれつきの視覚障害で左目が見えず、体育が嫌い。学級崩壊気味だったクラスではいじめにあった。学校に行きたくないのに、両親は「学校は理不尽を学ぶところ、もっと努力をしなさい」と学校に行かせようとしてくる。努力をしなくても学校の勉強は簡単すぎてできてしまう。なぜ何時間も努力をしなければいけないのか、理由がわからなかったし、教えてくれる人も誰もいなかった。日常の中は、嫌なことだらけ。小学一年生の時から「誰も自分のことをわかってくれない」と考えていた息苦しさが今も記憶に残っている。自分が面白いと思ったものが、人にとっては面白くない。そんな経験を嫌というほどしてきた。だから、大人向けの本を貸し借りできる友人ができても「語り合う」ということは避けた。今はそのことを後悔している。「あの時しっかり話せていれば、何か違ったかもしれないと思うんですよね」。

中学1年生の時、グループ学習のグループ作りから自分があぶれてしまうかもしれないという心配を、美術部の顧問でもあった担任に打ち明けたことがあった。その不安に対し「あまる子の気持ちがわからない」と返ってきた。教師としての言葉ではないと思い「教師なんだから分かるべき。これからも教師をやっていくんですよね?」と反論すると「言うことが高飛車だ」とはねのけられた。大人子ども関係なく、正論を言ってぶつかることがしょっちゅうあった。「あの時の自分には、社会性・コミュニケーションの仕方に問題があった」と今なら理解できる。しかし当時は、どのように人と接すればいいのか分からなかった。「勉強ができるから何でもできる」と思われ、他の生徒の勉強の面倒を見るように言われたこともあった。自分にだって苦手はあるのに、その苦手は理解されない。「うまくやれない自分に欠陥があるのだ」と、自分が嫌になる一方だった。

環境の変化、自分の変化

転機になったのは、中学2年生で行き始めた塾だった。県内の難関都立高校合格を目指す塾だったため、自分と同じくらいの知識を持った子どもたちが集まっていた。やっと対等な知識と熱量で話せる同級生が見つかった。ここが居場所だと思えた場所だった。塾の先生は努力の有無に関係なく、「自分ができたこと」について褒めてくれた。「もっとがんばりなさい」と親から言われていた時期に「そのままでいい」と言って見方になってくれる大人は初めてだった。大学に入ってからたまたまフェイスブックでつながりを持ち、今でも時々連絡を取っている。

入学した県内トップの公立高校では、それまでと比べて生活しやすくなった。皆が部活や課外活動に打ち込むようになり、いじめを受けるようなこともなくなった。クイズ研究会でできた先輩も、社会性という点で影響を与えてくれた。「それをはっきりと言えば人は傷つく」ということを、逐一教えてくれた。塾・部活というコミュニティの中でソーシャルスキルを学んでいくことができた。一方で、進学校としての「努力第一主義」には合わなかった。教師からは「クイズばかりやっているから論述が書けない。そんなことじゃ東大に落ちる」とクラスの前で言われたこともある。皆と同程度に努力しなければいけないという圧力と、努力の時間と成果の比例を求められることに息苦しさを感じざるを得なかった。

「がんばれ、努力しろ」という規範がなくなったのが、大学で過ごしやすいと思うところだ。昔なら面白いと思ってもらえなかった発言を面白がってくれる友人が増えた。家庭や学校しか居場所がないのに、そこから疎外され苦しむ子どもたちのために、まずは公認心理士の資格を取りたい。「子どもは大人と違って逃げられないから」。その一言が、優希さんがこれまでどれだけの圧迫を周囲から感じてきたかを物語っている気がした。

1回目の取材を終えた私は、優希さんの話に登場したお母さんに是非取材させてほしいとお願いをした。理由は2つある。1つ目は、IQの高い子を持つ親が世間に羨まれる状況に本当にあるのか、気になったからだった。「子どもが天才だと将来が楽しみ」「勉強に手がかからなくていい」という周囲の反応があるというのは、sprinGの調査でも頻繁に耳にした。2つ目は「子が人間関係が上手くいかないこと、努力をしなくても勉強ができること」についてどう思っていたのかを直接聞きたいと考えたからだ。優希さんの話を聞きながら勝手に親への取材は難しいかもしれないと感じていたが、ダメ元でのお願いを優希さんは快く交渉を引き受けてくれた。「大学入学後に1人暮らしをするようになってから関係は良くなった」そうだ。そのうえ「子に聞いたのだから、母にも聞いておくべきだと思います」という風にむしろ前向きでいた。自分の感情ではなく、冷静に「ギフテッドを伝えるために必要なこと」を考えてくれていたのだ。

第2章 小池さん母の場合

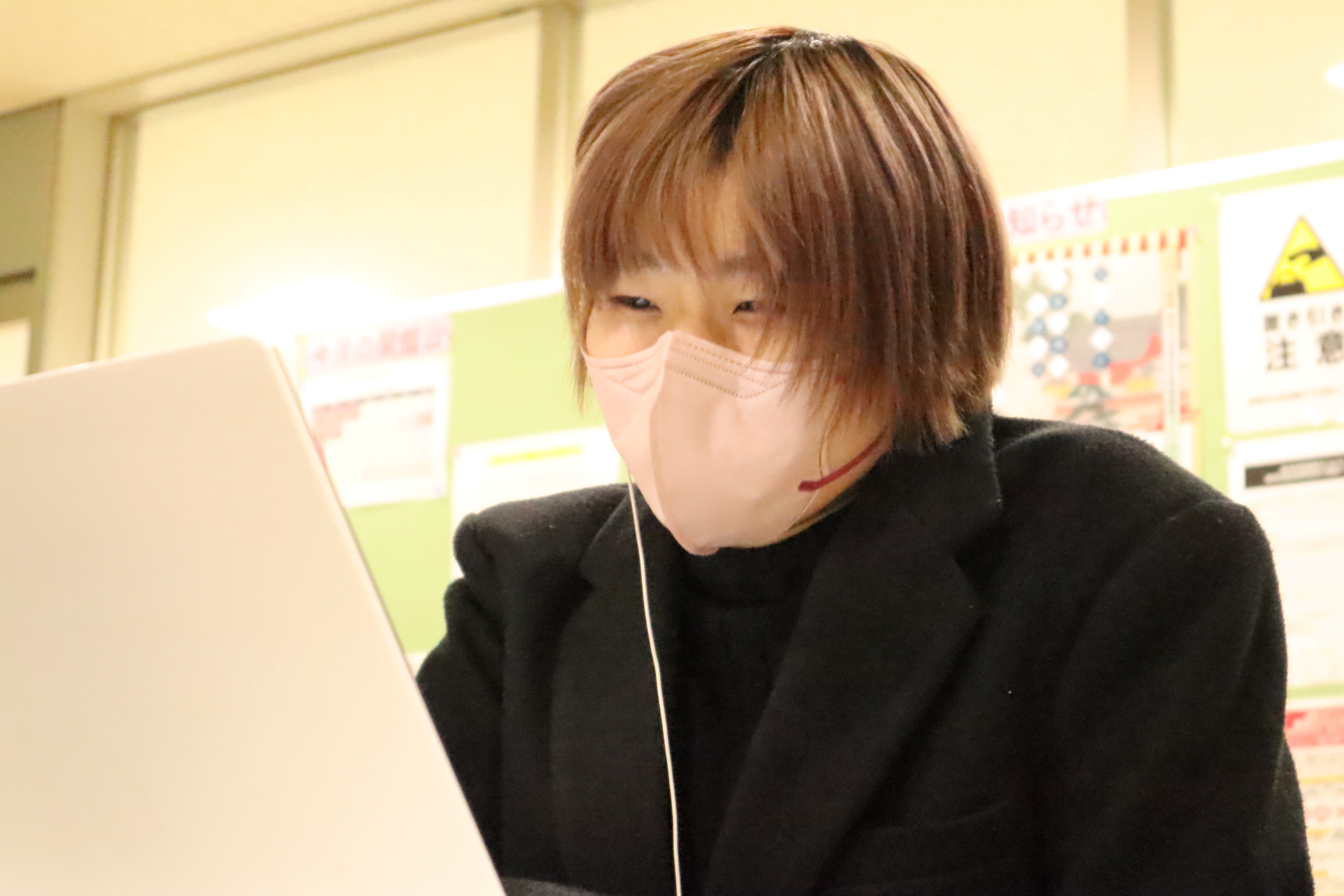

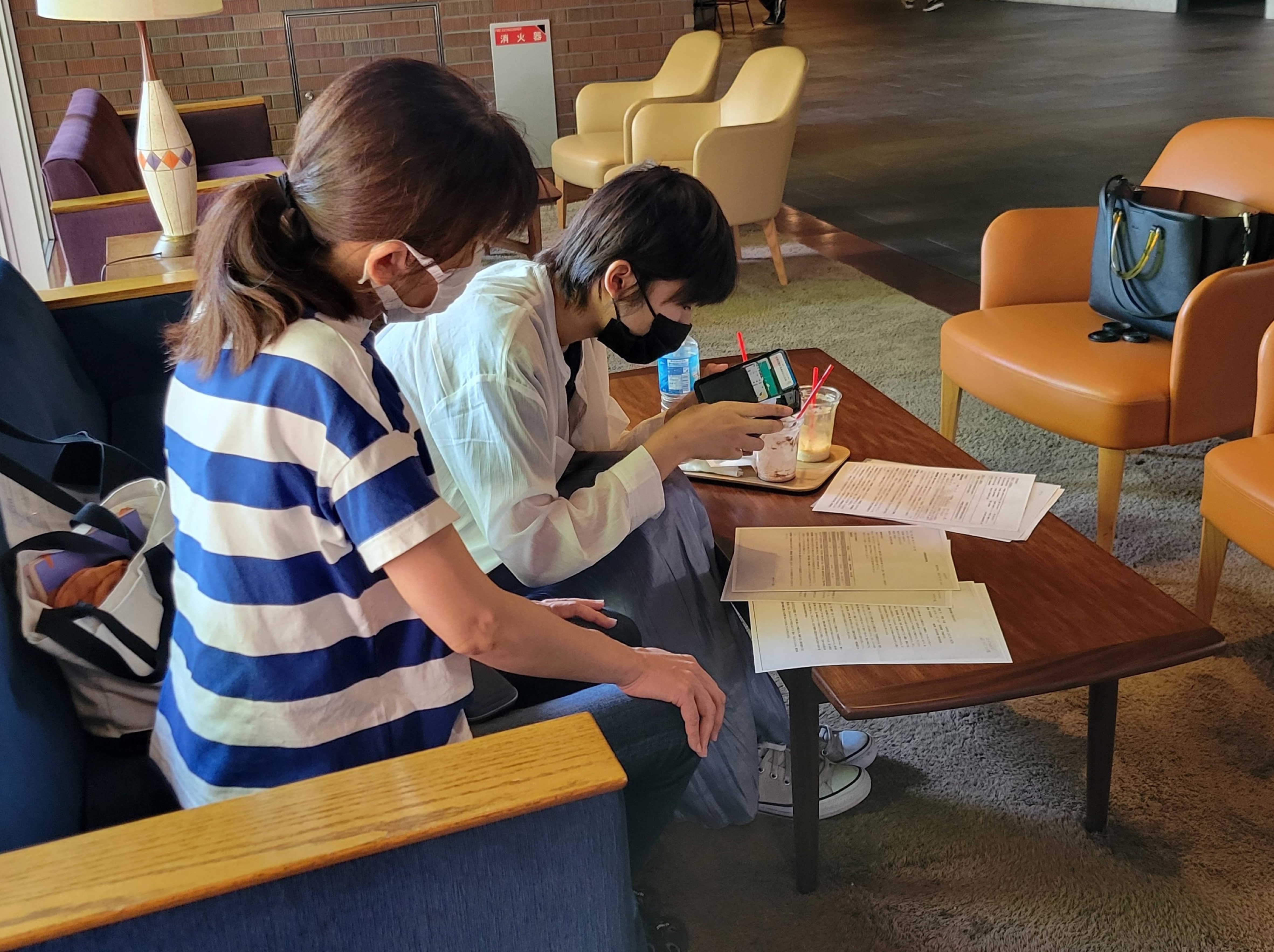

了承の連絡が来てから、自分で取材意図を伝えるためにオンラインで話をさせてもらう機会を設けた。想像以上に警戒されておらず、にこやかに挨拶をしてくれた。私が固くなりすぎていただけのようだ。その後、大学の夏休みが始まって1ヶ月程が過ぎた日の昼下がり、優希さんの実家がある茨城県の方面に向かった。マンション下のちょっとしたスペースで、優希さんと母・ヒロミさん(仮名)の2人を前に対面取材を開始した。

第1章にもあるように、優希さんは幼稚園のときに療育に通っていた時期があった。きっかけは、集団生活の中で問題が多発したことが原因だった。最初に通っていた園は統制が厳しく、その分集団行動についていけないと「他の子どもと違う」ことが目立った。しかし、園の先生やママ友に「他の子どもと違う気がする」と訴えても「気のせいだ」と言われ続けた。分かってくれたのは、優希さんの視覚障害のために通っていた眼科の先生だけだった。視覚障害のある自閉症の子どもを診ていた先生だった。受けるように勧められた発達検査で、優希さんのIQが高い部分と低い部分があることが分かった。当時の心境を、ヒロミさんは「孤立感」という一言で表した。「彼らの理解の仕方や『分かる』と言う感覚が、凡才の親には理解できないんです」。

私がNPOで保護者と話していてよく聞くことの一つが、「親の孤立感」だ。ママ友・パパ友に「ギフテッドかもしれない、こういう困り感がある」と伝えても分かってもらえずに「もう話すのは辞めた」という声は度々聞いた。私はまだ子育てをしたことがなく、その大変さは計り知れない。でも、悩みや大変さを他人と共有できない、共感されないことがどれだけ心理的負担になるかは理解できるつもりだ。そのことを考えると、ギフテッドの子ども本人やその家庭が抱えている課題を社会に正しく認知してもらうことは必要なことだろう。

取材の中で、優希さんが「学校に行かなくてもよいとか、私立の学校に転校するという選択肢がなかった。その選択肢がないから、逃げる場所もなかった」と発言する場面があった。それこそ、私もヒロミさんに聞きたいことだった。「不登校・転校はさせない」ことは、優希さんの言うように「逃げ場を失わせる」ことにもつながると思ったからだ。

ヒロミさんは、次のように答えた。

別のところに逃げても、同じトラブルが起きるだろうと予測していたんです。中学校ではいじめを受けて、校長先生や教頭先生は、クラス分けの調整などとてもよく対応してくださっていました。担任の先生も同じです。ほんっとうに大変だったと思う。私は保護者としてそれを見ているし、優希もそれは感じ取っていたと思う。だから、そこで頑張ってみてほしかった。逃げた先に『パラダイス』はないと思うから。『パラダイス』だと思って逃げた先で同じことが起きたら、そこでさらに落胆する可能性が高くなると思ったんです。

私は、今まで子ども目線でしか物事を見ていなかったことに気づかされた。「逃げ場」になるかもしれない場所で、さらに「逃げ場」を無くす可能性がある。そこで落胆する可能性のリスクを、ヒロミさんは考えていたのだ。

一方で「当時の対応が、優希にとって十分だったとは思わない」とも付け加えた。すべてのことを十分に与えられる子育てなど、ギフテッドに限らず存在しない。彼らが悩み苦しむのは、家庭の育て方にすべての原因があるのではなく、社会全体の支援体制が整っていないからなのだと再認識をする取材だった。

第3章 「ギフテッド」とはなんなのか、という議論について

「ギフテッド」の特性

ギフテッドの子どもたちには、たまに強いうつ症状がみられることがある。ギフテッドの子どもたちの特性としてある、繊細さや激しさ、高い認知能力が影響を与えている可能性について議論されてはいるが、詳細な関係性については解明されていない。こういった特性に関する理解が進まないまま、誤った診断や治療法が子どもたちに悪影響を与える場合もあるのが現状だ。

ギフテッドの子どもによく見られる特性に、「非同期発達」というものがある。ある一つの領域では優秀な子どもが、他の領域では標準的もしくは平均以下の能力である場合、その差に対するフラストレーションがたまっていく。sprinGでの調査の際によく聞いた話が、当人の頭の中には理想とする漢字の形があるが、身体がそれに追いつかない。つまり、イメージ通りの漢字が書けない。その差をストレスに感じ、宿題への忌避感が強まっていくことがあるのだという。第1章の優希さんも、それに当てはまる部分があったと話してくれた。こういった特性が、学習障害と誤診される場合もある。

「ギフテッド」を定義づけすること

「ギフテッド」には、医学的な診断基準はない。発達障害であれば、「DSM-5」[iii]というアメリカ精神医学会が作成している精神疾患の診断基準・診断分類が適用され、医学的診断ができる。一方で、ギフテッドに関しては、ギフテッド教育が進んでいるアメリカでも定義は曖昧であり、国際的に統一された基準や定義がない。ギフテッドの抱える特有の問題や支援の実践を示した『ギフティッド その誤診と重複診断』の中では、次のように指摘されている。

全米小児ギフティッド協会(National Association for Gifted Children: NAGC)[iv]はより広い定義を推奨している。つまり、「ギフティッドは、1つあるいは複数の分野でずば抜けた素質(論理的思考力や学習能力)、あるいは、力量(上位10%以上の成績)を示す人々である」。[v]

東京大学医学部附属病院精神神経科特任臨床医で、どんぐり発達クリニックの医師・佐藤駿一さんは「ギフテッドをどう定義するかは非常に難しい」と語る。IQが130以上という基準は一つの目安になるが、それ以下であっても凸凹発達で同じような構造の困り感を抱えている子どもたちもいる。彼らの特徴はかなり似通っており、彼らを「ギフテッド傾向」があるとすることで、保護者に情報を得てもらうために有効な手段になる。

しかし佐藤さん自身は、ギフテッドの定義づけを議論することに意味があるとは思っていない。

発達障害特性やうつ・不安症状を抱えている場合には、医療や福祉の支援が必要だと思う。だけど、本来ギフテッドへの支援は、福祉や医療ではなく教育でカバーしていくべき課題。診断がないと教育的支援が受けられない、ということになれば、それは本当に必要とされる支援になりうるのか。診断名がなくても、その子の興味関心や個性に合わせた教育が提供されるのが理想じゃないかと思う。教育の場で『才能を伸ばす』ことに関しては、ギフテッドに限らず、すべての子どもたちに言えること。個々の『才能』に応じた教育を考えるために、一つの定義や診断基準が必要とは思えないんだよね。

支援を提供する事

佐藤さんは、2022年4月にNPO法人ROJEでギフテッドプロジェクトsprinGを立ち上げ、保護者と子どもたちへの支援にも携わっている。支援の場を作ろうと考えたきっかけは、2021年に印象に残った患者に出会ったことだった。それまで出会ってきた「ギフテッド」の患者は、癇癪や不登校など発達障害でもよくみられる困り感ばかりだった。IQの数値の違いだけで、発達障害の特性だけに焦点を置いて診断していた。しかし、印象的だった2人は、本来小中学生ではあまり見られない、より強いうつ症状(「死にたい」と話す、ご飯が食べられない、部屋から出られないなど)が出ていた。激しいいじめや虐待などの大きなトラウマ体験はみとめられないのに、「この年齢でこんな症状が出るのか」と驚くほどだった。

そのとき、ギフテッドの子どもたちの環境に対する反応が強すぎることに気づいた。趣味が合い楽しく話せる友人と出会えていないことが多く「これは確かにつらいな」と感じ、「学校に行ってもつまらない」と孤独感を感じる状況を変えていく必要があると考えた。その半年後に支援プロジェクトの立ち上げ準備を始め、今に至る。「彼らへの支援体制が早急に必要だと思った」。sprinGでは、オンラインで同年代の子どもたちや大学生と繋がれる居場所、孤立を感じやすいギフテッド児の保護者が悩みを共有しあう場を提供している。その活動は今後も継続して続けていく予定だ。加えて、不登校支援もしていきたいという。勉強や学校への不適応を予防するため、そして不登校になったとしてもきちんと自信を取り戻せるようにするためにできることはないか、模索中だ。

第4章 たつくんの場合

sprinGで主に私が担当している業務は、保護者への聞き取り調査だった。学校・家庭内での困り感、不登校になったきっかけ、保護者の悩みなどが主な質問項目だ。取材調査をしたいという私の要望と、sprinG側の「今後の分析・研究に生かす」という目的の合致で開始した聞き取りだ。約40家庭ほどに聞き取りをし、このルポに書ける以上の深刻な現実を目の当たりにした。その中でも印象に残っていたのが、小学3年生・たつくん(8)の母親の小百合さんだった。「息子が『死んでしまいたい』と口にするようになった」という話が、ずっと忘れられなかった。小学3年生で、それほどまでに自分の人生に疲れている子どもがいるということへの衝撃は大きかった。

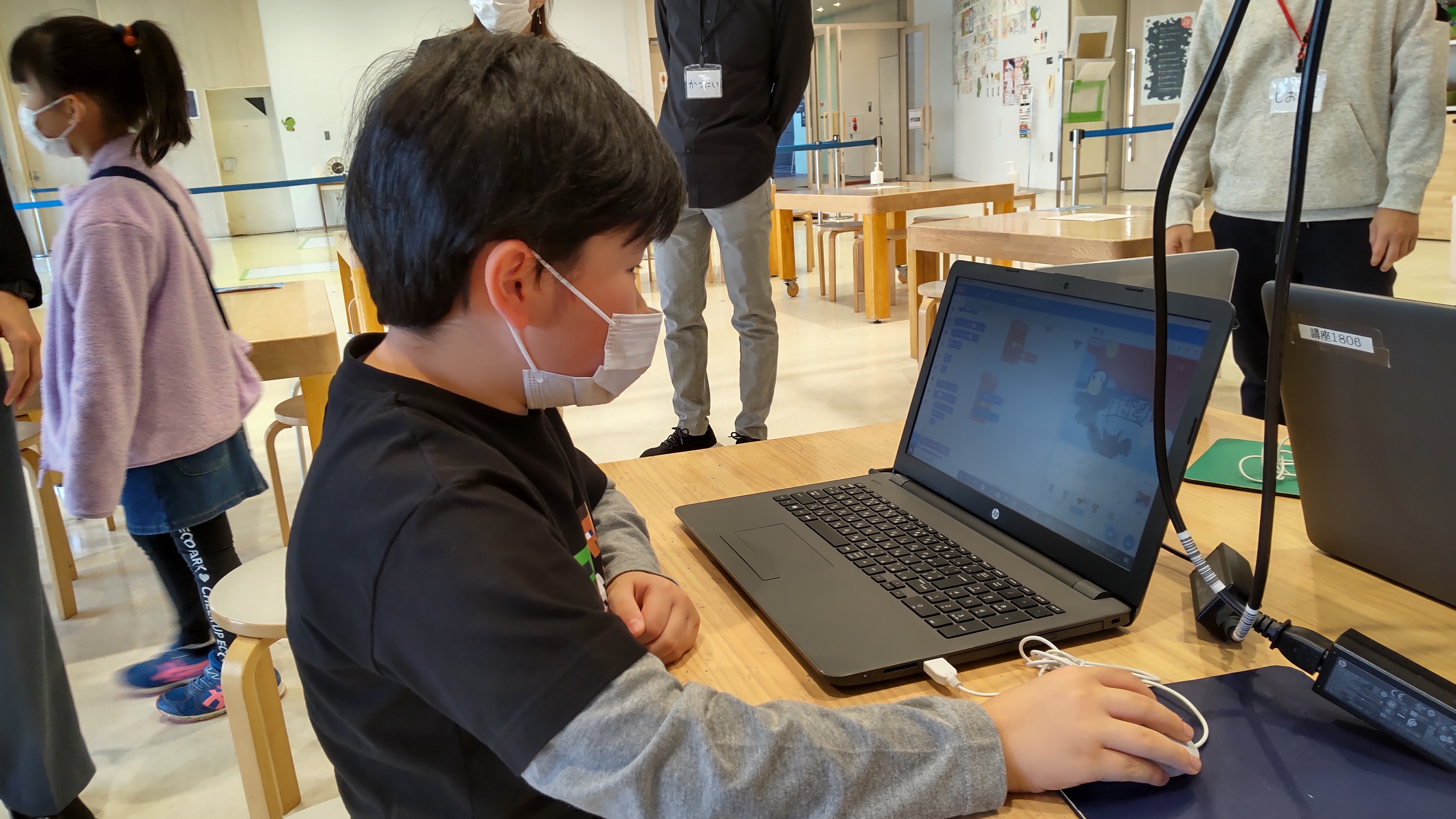

たつくんは、小学3年生(取材当時)。3年生のGW頃から授業には選択式で出席し、11月からは完全不登校になっている。マイクロソフト社が提供するマインクラフト(以下、マイクラ)というゲームが大好きで、マイクラのことを語らせれば話が止まらなくなる。持っている洋服もすべて、マイクラのものだという。小百合さん1人への取材ののち、たつくん本人への取材も申し込んだ。初めて対面で会った時は、肌寒くなってきていた10月にも拘らず、青色の半袖のマイクラTシャツを身につけていた。写真撮らせて、と頼むと、自慢気に背中に描かれたキャラクターを見せてくれた。

何か違う、と感じていたこと

「生まれたときから、何か違ったんですよ」。小百合さんの抱っこ以外では、絶対に泣き止まなかった。普通なら泣き疲れて寝てしまうところを、2時間以上泣き続けたこともある。「自分の要求はこれだぞ」という確かな意思を感じた。2歳半まで「うー」や「あー」などの喃語(なんご)以外の言葉を一切喋らなかった。一般的に、生後1年6〜7ヶ月の乳幼児の90%が単語を話しはじめるようになる。つまり、約1年言葉の遅れをとっていたことになる。たつくんの場合、単語を話しはしないが、1歳半検診での「指さし(単語が表す絵を指さすクイズのようなもの)」の正確性は満点だった。単語や数字が何を表すのかは理解することができていたのだ。無言でDVDとDVDプレーヤーを交互に指さして「自分はこのDVDがみたい」と意思を示すようなこともあった。

2歳半になってようやく単語を口にし始めたかと思うと、いきなりその単語をつなげて文章として喋るようになった。「後から考えると、人に理解される文章を喋れるようになるまで、意図的に喋らなかったのかもしれない」。ギフテッド傾向と言われる子どもたちの中には、完璧主義である子どもが多いと言われている。その特性とたつくんの幼少期の喋り始めに重なるものを感じた。喋り始めてからは、「はたらくくるま」のクレーンやタイヤの種類やその違いの理由、新幹線の系列番号、地方のマイナー路線の臨時列車の名称まで、目に入ってくる知識を次々と身につけては披露するようになった。「知識への飢えを感じましたね」。

学校・宿題への拒否感

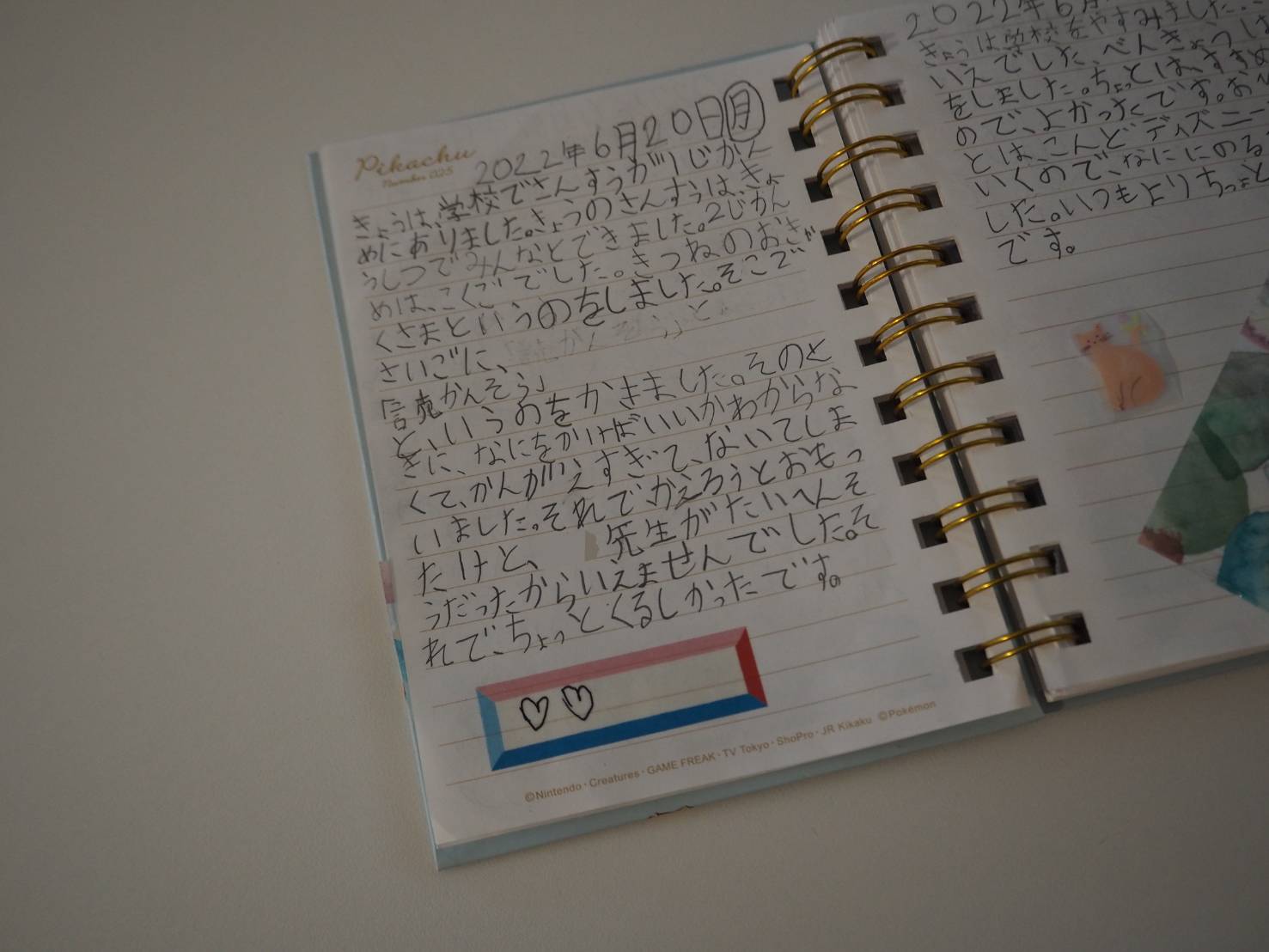

困り感が強く出始めたのは、小学2年生の後半だった。それまではしっかりやっていた宿題を、泣き叫んで激しく嫌がるようになった。1・2年生の復習をする期間に突入していて、毎日ほぼ同じ問題が書かれたプリントが宿題に出るようになった。一度やって理解できているものを繰り返すことに拒否反応を示すのは、ギフテッドの子どもたちによくある特性だ。それまでは、今まで知らなかった新鮮なことを学び、知識欲が満たされていたのが、そうではなくなる。苦痛がうまれてきたのだろう、と小百合さんは推測している。5〜10分で終わるはずの復習プリントを、2,3時間泣き続けながらこなす。小百合さんも当時はなんとか宿題をやらせようとがんばっていて「宿題が終わるまでゲームは禁止」というルールを即席で作るなどして対処していた。しかしあるとき、2・3日宿題を溜めた末に「このままだと先生に怒られるから学校に行かない」と言い始めた。これが理由で不登校になってしまうのは困ると思い、担任に「今回は怒らないで」と言いに行った。学校からは、「皆も頑張っているのだからやらせてください」と言われた。小百合さん自身、自らが口にした要望に違和感を覚えていた。担任の反応は当たり前だ。そう思うしかなかった。

その頃、インターネットで「宿題 拒否」で検索をかけ、たまたま「ギフテッド」に辿り着いた。たつくんにあてはまる書き込みが沢山あった。2年生の1月に教育センターで発達検査WISC-Ⅳを受け、IQが高く発達に凸凹があることが判明した。宿題をやらないのは、ただのわがままではないのではないか。そう思い始めた。特性を認識してから、学校で出される宿題ではなく、内容は同じだが難易度の高いハイレベルドリルを代わりに提出するようになった。しかし、その代替案を学校側は認めず「自主学習に加えて、学校の宿題ドリルはやってください」と言われた。そこで初めて、この子にとって学校は必ずしも味方ではない、と気づいた。苦しい気持ちを抱えている子どもの味方をできるのは私しかいないのでは。「その気づきがなければ、私は今も学校の顔色をうかがいながら、たつに無理をさせて学校に連れて行っていたかもしれません」。

「三途の川の話」がきっかけに

2年生はなんとか通い切った。3年生に上がってすぐのゴールデンウィーク明け、芸能人の上島竜平さんの自殺がテレビで連日報道された。それを見ながらたつくんがぽつりとこぼした言葉に、衝撃を受けた。「学校がつまらなくて死んじゃった子っているのかな」。自殺を考えるほどにたつくんが追い詰められていたことに気づいた。「死にたいという思いをしてまで学校に行かなくてもいい」と諭し、翌週からは無理をして学校に行くのを辞めることを決めた。

それまで、癇癪を起こして「もう嫌だ、しにたい!」と叫ぶことは度々あった。それでも、勢いで口にしているだけだろうと深刻には考えていなかった。しかし10月の終わりごろ、夜眠る前に「今の辛さがこの脳みそのせいなら、僕これを誰かに譲りたい」と泣きながら言ったことがあった。癇癪と同時に出た言葉ではなかったため、どのくらいの深刻さで言っているのか知りたくなり、三途の川の例え話をした。「三途の川を渡る前に戻ってきたら、ママにも会えるしゲームもできる。学校に行かなくてもいいし、何も悪いことはない」。「ママに会えなくなるのは嫌だ」と言ってくれることを期待していた。そんな小百合さんにたつくんはしばらく考えてから「渡らずに戻ってきてもこの辛い生活が続くなら、僕は(三途の川を)渡ってもいい」と言った。大きなショックを受けた。自分が産んだ子どもが、死を考えるほどに苦しんでいる。これまではたつくんの興味が向きそうな授業を探しては、行くか行かないかを毎日確認してきた。しかしそれからは学校のことを日々伝えるのはやめた。3年生の11月には完全不登校の選択肢をとり、今も学校には通っていない。

たつくんの話

取材を始める前に、小百合さんが「金子さんがたつのこと知りたいんだって」と言うと、突如としてマイクラの話が始まった。専門的なカタカナ用語がぽんぽん飛び出してきて、私はうんうんと相槌を打つことしかできなかった。

「たつくんは学校で何が苦しかった?」と聞くと、注文したソフトクリームをつつきながら、うーん、と黙ってしまう。しばらくして、「嫌なことだから話したくない、ママ、言っといて」と隣に座る小百合さんに会話のバトンを渡す。たつくんが話したがらなかったのは、2年生の時に授業で昆虫が扱われたときのことだった。たつくんはまだその時学校では習っていなかった「完全変態」や「不完全変態」という言葉を知っていたため、そのことについて発言をした。すると、クラスメイトが「ヘンタイだって」とからかい始めたという。当時の担任の先生からも十分はフォローがされず、酷く傷つきながら泣いて帰ってきた。

友達と自分がどこか違うことを実感した出来事だったのだろう、と小百合さんはいう。自分は正しいことを言っているのに、友達にからかわれ、先生にも認めてもらえない。たつくんを生きづらくさせているものが、その話に凝縮されているような気がした。

現在、小百合さんは

小百合さんは今、「ギフテッドの子どもがここにもいる」と知ってもらうために、市に提出するための資料を作っている。10月に作り始めてから2ヶ月が経っても完成は見えなかった。「サグラダファミリアみたいです」と笑う。2年生後半で学校でうまくいかなくなってから、たつくんの生きる気力や学びへのモチベーション、自己肯定感が格段に落ちたのを感じていた。今は、やる気を出せるようになるための休息期間だ。マイクラのイベントに参加したり、NPO法人ROJEで知り合った友達と遊んだり、自分の居場所を探究している途中。「最近は、たつも落ち着いてきている。彼が学びやすい場所を見つけてあげたい」。そう話した。

第5章 佐々木さつきちゃん(仮名)の場合

さつきちゃん(仮名)は、小学2年生の8歳だ。小学校1年生の夏ごろから「おなかが痛い」と訴える回数が増え、学校には行ったりいかなかったりするようになった。特性や数値の凸凹から「ギフテッド傾向」と判断された。

「頭の中が爆発しているみたい」

さつきちゃんが学校で苦しくなりはじめたのは、情緒面での不安が必要以上に大きかったからだった。情報収集能力が高く、相手の気持ちを必要以上に汲み取ってしまう。自分の中にある感情が多すぎて、それをうまく表に出すことができない。例えば、学期の終わりに友達1人に感謝の気持ちを伝える手紙を書くことになった。さつきちゃんは、誰に書けばいいのか分からないし、1人に決めなければいけない理由もわからない。それまでも、友達と自分の違いを敏感に感じ取り、苦しくなることがあった。教室の中で人知れず泣いてしまうこともあった。そのときの気持ちを聞くと、「頭の中が爆発しているみたい」だったという。なぜ自分は皆と同じようにできないのか、なぜ自分だけ苦しいのか。「自分は皆よりもダメなんだ」。「そういう風にどんどん『自分が悪い』と思っていたのだと思う」と母親のはづきさん(仮)は当時を振り返る。

当時の担任も、厳しい先生だった。正答を書いているのに、ひらがなの「とめはね」が不正確だという理由でバツをつけたり、テストの点数が高い人にはご褒美としてシールを配ったりしていた。「できる」ことは良いことで、「できない」ことは悪いこと。そのような暗黙の了解がクラスを支配していた。なぜそこで線引きをするのか、さつきちゃんにはわからなかった。気にするのはやめよう、と流すことができずに「おかしさ」を抱え込んでいった。

それが影響してか、1年生の後半から場面緘黙(かんもく)に近い状態になった。保育園の頃や当時も家ではおしゃべりがとまらないくらいに元気だったのに、学校では「静かでおとなしく、優等生」という風に担任の先生に言われ、はづきさんは衝撃を受けた。そこではじめて、さつきちゃんが学校でどのように振る舞っているのかを知った。「相当苦しい思いをしているんだ」と気づいた瞬間だった。当時のことをさつきちゃんに聞いてみると「学校に行くときに、静かにしていないといけないスイッチが入っていた」と話してくれた。「学校ではそうあるべき」という単純な思い込みだったと、今なら分かるという。しかし当時のさつきちゃんは、「ルール」に縛られるあまり自分の中で苦しさを抱え込んでいくだけだった。

自分に合うと思った学校へ

現在は、さつきちゃん自身が「行きたい」と言って受験を決めた小学校に転校している。今では土曜日の夜になると「明日学校行っちゃいけないの?行きたいのに」と言うようになった。宿題もやるようになったし、行き渋りはもちろんない。さつきちゃんも、「今の学校では自分らしさが出せるし、先生もお友達も面白い」と学校で拾った木の実が入った宝箱を見せてくれた。

取材を切り上げる時間が近づいても喋り続けたいさつきちゃんに、はづきさんが「宿題まだやってないんでしょ?早くやらなきゃ」と声をかけた。「やだなぁ、めんどくさい」と嫌がりながらも、その表情は心なしか嬉しそうに見えた。

はづきさんによると、さつきちゃんの通う学校は、発達特性のある子どもたちに何か具体的な支援をしているわけではないという。生徒個人の個性を重んじた校風が、さつきちゃんが学校で過ごしやすくなった所以なのかもしれない。結局、大人が子どもたちにどれだけ向き合えるかが子どもたちの生きやすさを左右するのではないだろうか。これは発達特性にかかわらずすべての子どもたちに当てはまることだ。教員不足や残業問題など、現在の教育環境に依然として存在する課題がそれを妨げている可能性がある。教育現場はどのように作られるべきなのか、次の章で見ていきたいと思う。

第6章 支援のこれから

ギフテッドといわれる子どもたちへの支援に、これから何が必要になってくるのか、広島文化学園大学子ども学科で講師を務め、NPO法人ROJEの理事でもある伊藤駿さん(29)に話を聞いた。元々、スコットランドのインクルーシブ教育について研究をしていた。ギフテッドに限らず困り感を抱える子どもたちへの支援は、インクルーシブの観点から考えるべきだとしている。

伊藤さんは、支援が必要な「しんどい子どもたち」に特別な場所を設けることについては慎重に考えるべきだという。1979年に養護学校が義務化されるまでは、障害のある子どもをもつ親は教育を受けさせる義務を免除されていた。それはある意味で、「教育委員会が入学を拒否するためのロジック」として利用されていた、という見方がある。区分けをつくることは分断を煽ることにつながる。基本的には、通常学級が子どもたちのニーズに合わせた体制になっていく必要があると考えている。「ただ、今は教員不足や過重労働が実情としてあり、個人のニーズを教室に求めるのは難しいよね」。「ギフテッドの子どもたちの困り感」という括りだけでは解決の道を探れず、色々な社会問題が絡み合っている。

日本の教育環境に足りていないものは、「単純に、多様性」だという。同じ教室においては、同じ教科・カリキュラムを全員が同じようにこなしていく。私たちが当たり前のようにこなしてきた勉強に対して苦痛を感じる子どもたちがいる。今、教育現場にいる人たちに伝えたいのは「自分の教え方を疑い、子どものニーズに応じて変わることを恐れないこと」だという。たとえ上手くやってきた教え方でも、そこに合わない子どもたちがいる。教員個人の知識や学びのアップデートは今後も必要になってくるのに、2022年7月に教員免許更新講習は廃止された。「これから、子どもたちが何をどのように学んでいくのが理想なのか、しっかりと話し合われていくべきだ」と伊藤さんは語った。

あとがき

最近、文部科学省がギフテッドに関する議論を開始している。しかしそこでは「才能」という言葉が一人歩きし、現場の声が足りていないように思える。当事者とその親の声が、議論の場にない。「才能を伸ばす」ことに特化した議論のみで終わってしまわないように、この記事をギフテッドへの理解を広める一助にしたいと考えている。誰しもが生きやすいと思える環境を作りたい。

[i] NPO法人ROJEギフテッドプロジェクトsprinGホームページ

(https://kyouikusaikou.jp/gifted/)

[ii] 「WISC(ウィスク)検査とは?」LITALICOジュニア

(https://junior.litalico.jp/column/article/025/)

[iii] 「DSM-5とは?診断の分類や目的・用途を開設」LITALICOワークス

(https://works.litalico.jp/column/system/034/)

[iv] 全米小児ギフティッド協会ホームページ

[v] J.T.ウェブ+E.R.アメンド+P.ベルジャン+N.E.ウェブ+M.クズジャナキス+F.R.オレンチャック+J.ゴース(2022)『ギフティッド その誤診と重複診断 ●心理・医療・教育の現場から』北大路書房