インクルーシブな映画作りとは 当事者起用の現在地

コンテンツ

はじめに

スクリーンの中の人に感情移入し、自分を重ね合わせる。作品を通じて心動かされ、笑ったり涙したり、勇気づけられる。時には作品から問いを投げ掛けられる。自分の価値観が、音を立てて崩れ落ちることもある。 日本において、LGBTQ+(1)のキャラクターが登場する映像作品は珍しくなく、多くの場合ストーリー展開の主軸にいる。近年では大きな賞を受賞する映画も増えている。内田英二監督による『ミッドナイトスワン』(2020) は第44回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞。是枝裕和監督による『怪物』(2023) は第76回カンヌ国際映画祭にて脚本賞を受賞、また日本映画として初めてクィア・パルム賞(2)も受賞し、大きな話題を呼んだ。LGBTQ+が登場する作品が社会に必要とされている証拠ともいえるかもしれない。一方で日本の映画作りが先進的であるか、というとどうだろうか。作品内でのLGBTQ+の描き方や制作プロセスに関して、議論が巻き起こることがある。当事者抜きの偏った表象が当事者を傷つけることもある。そこで議題に上がるのが「当事者起用」だ。 当事者起用とは、差別を受けてきた人々やマイノリティ、例えばLGBTQ+、障害者、黒人などの役に、当事者を起用することを指す。これによってマイノリティ当事者の活躍の場を増やしていく狙いもあり、国際的に当事者起用を求める声がある。しかし日本においては壁も大きく、活発ではない。SNSでは「マイノリティだから優遇するのか」「演技力のみで配役するべき」「自分自身とかけ離れた役を演じられることが俳優の力量」などという意見もみられる。 インクルーシブな映画とは何か。当事者起用が必要ならば、立ちはだかる壁は何で、どう乗り越えていくのか。当事者起用以外にできることはあるのか。作り手は作品とどのように向き合う必要があるのか。映画や演劇、舞台が好きな私は、このテーマに関心を持ちつつもこれまでじっくり考えられていなかった。インクルーシブなエンターテインメント作りを現実的なものにするため、この機会に向き合うことにする。

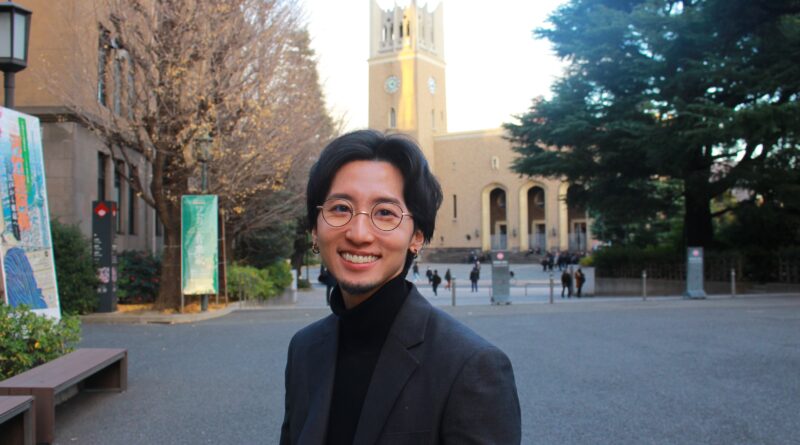

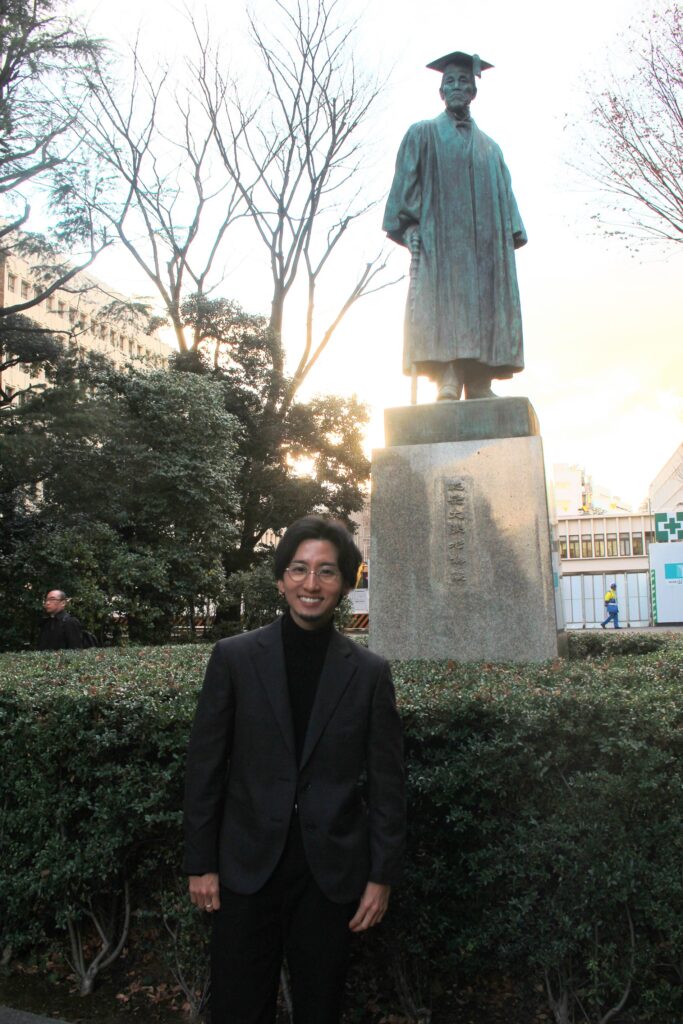

(取材・文:西村玲) トップの写真は第2章でお話を伺った若林佑真さん。(撮影:西村玲)

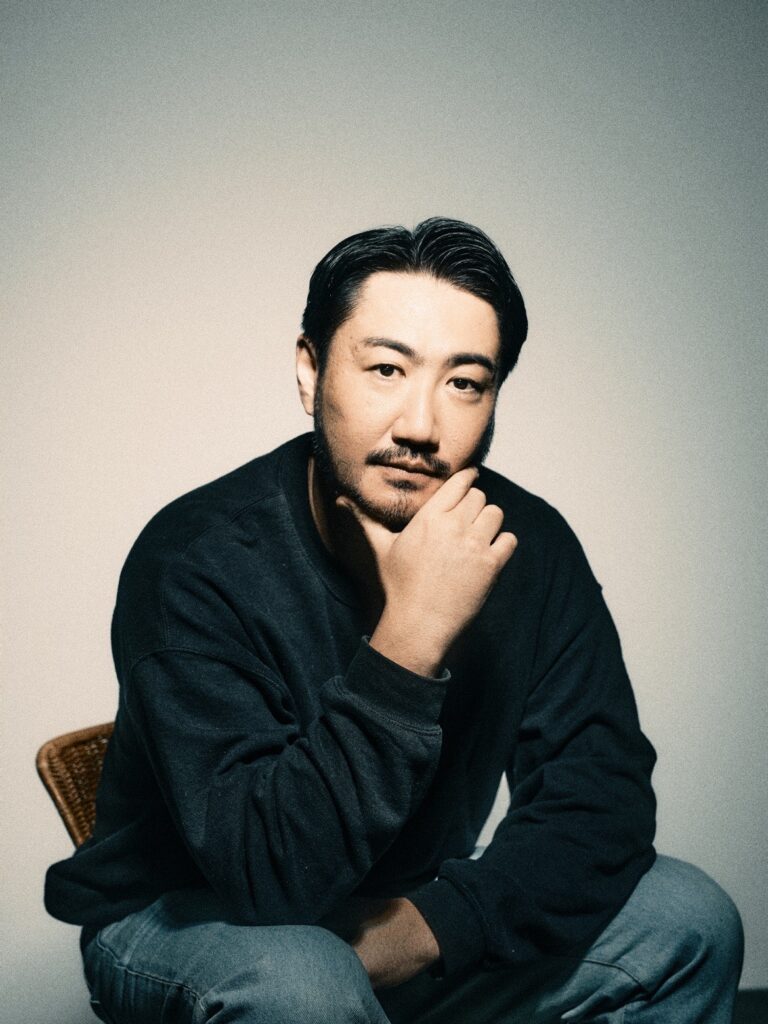

第1章 エンタメを通して伝える 映画監督/俳優 黒川鮎美さん

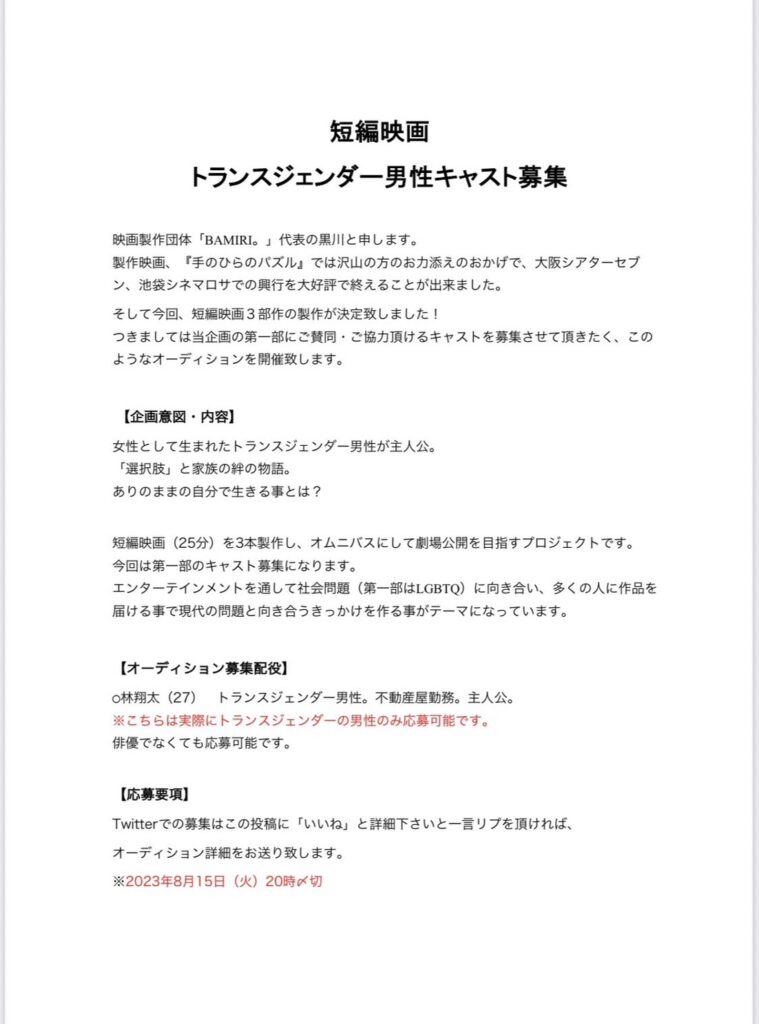

日本において、LGBTQ+の当事者起用の試みはまだ少ない。現在進行形で試みをされている方とお話したいな、とぼんやり考えていた時、気になるツイートを見つけた。

[新作映画製作決定]という文字と共に、画像が添付されていた。

「林翔太(27) トランスジェンダー男性。不動産屋勤務。主人公。※こちらは実際にトランスジェンダー男性のみ応募可能です」。

ツイート主は、映画やドラマを中心に活動されている俳優の黒川鮎美さん(38)。「幸せの形とは何か」をテーマにした短編映画『手のひらのパズル』監督デビューを果たしていた。当事者を公募するオーディション情報を見たことがなかったので、是非お話を伺いたいと感じ、取材を申し込んだ。

映画作りを始めた理由

黒川さんが1作目の『手のひらのパズル』を製作するきっかけとなったのは、コロナ禍で大流行した音声でつながるSNSアプリ「クラブハウス」だった。たまたま入ったのは「LGBTQの部屋」。悩みとして聞いたのは「本当の自分が見せられない」「家族に言えない」「会社にも居場所がない」といった声だった。自身の周りには、レズビアンであることやゲイであることを公言している友人たちがいたが、そのような悩みを直接聞いたことがなかった。もしかしたら私には言えなかったのかもしれない、当事者の人たちの気持ちをもっと知りたい。そう感じた黒川さんは、毎日クラブハウスで当事者の話を聞くようになった。そこで、皆がいろんな生きづらさを抱えていることを知った。どうしたら、こういう思いをしている人たちがいることを世の中が知ることができるのか。考えたとき、当事者の声を掬いあげ、映画にして、エンターテインメントとして発信することを思いついた。

「0から1ってすごく難しい。エンターテインメントを通すと、知らなかった0の人たちが入りやすいかもしれない」

黒川さんの元の本業は俳優であり、当初は別の方に監督をオファーするつもりだった。しかし企画書とラブレターを送った監督から朝、電話が来た。

「スケジュールの関係で受けられないけれどもすごく応援している。これだけ熱量があるなら、黒川さん自分で撮った方が良いよ」。

映画ってどうやって撮るんだろう…。脚本も書いていたので、思い浮かぶ画はあった。覚悟を決めた。

「実は、クラブハウスでお話を聞かせてくれた人たちと直接会って話したりもしていて。色んな人が色んな人を紹介してくれるんですよ。その人たちの顔を思い浮かべると、できないことよりもやらない方が後悔するな、みたいな。誰かに任せて違うものができあがるより、自分がやってできなかったときの方がしょうがないって思えるな、と思いました」。

1作目のテーマは「結婚の平等」。男女の結婚が当たり前とされている社会で、自分らしさと幸せの形を問う。何もわからないところからスタートしたが、色々な人の助けを借り、監督として初めての作品を世に出した。

1作目の製作過程で当事者の人たちの声を聞いたことで、黒川さん自身も「当たり前」「普通」という言葉を見直し、考え方がアップデートされる感覚があった。同時に当事者の声に触れるきっかけがなければ、人は気づけないことも知った。2作目は、今困っているトランスジェンダーの人たちの現状を伝えるべきだと感じ、トランスジェンダー男性が主人公の物語を撮り始めた。LGBTQの話は政治の話と捉えられがちだが、人権の話でもある。エンターテインメントを通してハードルを下げることで、興味がない人たちにも届けたいという。

なぜ当事者を起用するのか

黒川さんがトランスジェンダー男性役に当事者を起用したかった一番の理由として、リアリティの追求がある。俳優は自分にないものを演じるのが仕事だが、やはり当事者にはかなわない。演技がほぼいらないくらいの、そのままでいてほしいという思いがあった。そこで、当事者限定のオーディションをやろうと考えた。

オーディションをする前、主人公役をトランスジェンダーの当事者に限定していることもあり、(限定しない場合に比べて)応募は少ないだろうと予想していた。ところが、Twitterとキャスティング会社を通して応募を受け付けたところ、実際には約20人のトランスジェンダーの方から応募があった。応募者の中にはトランスジェンダーであることを公表している人もいれば、明かしておらず、出演をカミングアウトするきっかけに考えている人もいた。なおオーディションの結果、主人公に選ばれたのは一般の方だった。当事者起用を進めるべき理由の一つとして、LGBTQ+当事者の俳優がチャンスを得られていない現状がある。ただしかし俳優であれ一般人であれ、「世の中に流れる間違った情報がトランスジェンダーの人たちを苦しめている、この事実を知ってほしい」と思う気持ちは同じだと思ったという。

「ひとりの人としてこの映画に関わってほしかった」。

また主人公以外の役には500人以上の応募が集まったという。トランスジェンダーが登場する作品が必要だと思われているという証拠をみた気がした。

エンタメを通して伝える

「私、現代社会に対しての不満や疑問に思うこと、『なんでだろう』がめっちゃあるんですよ」。

例えば、第三者の精子、卵子を使った不妊治療のルールを定める生殖補助医療法案(3)について、『結婚している男女に限る』という条件がある。女性同士のカップルが精子提供を受けようと思っても受けられない。子どもを持ちたいと思う未来を持てない。このような『なんでだろう』をエンターテインメントとして取り上げ、知ってもらうことは今後も続けたいという。

第2章 悪循環を断ち切る トランスジェンダー男性俳優 若林佑真さん

LGBTQ+の当事者起用について調べていて気付いたことは、地上波ドラマでの試みがとても少ないことだった。調べる過程で見つけたのは、2022年9月より放送されていたテレビ東京・木ドラ24『チェイサーゲーム』。トランスジェンダー男性の俳優である若林佑真さんがトランスジェンダー男性のインターン生・渡邊凛役として出演していた。緊張している私にマネージャーさんがお饅頭を下さり、和やかな雰囲気で取材は始まった。

ステレオタイプを助長しないために

トランスジェンダー男性の俳優として活動する若林さんが『チェイサーゲーム』でトランスジェンダー男性役にキャスティングされた経緯は、脚本家の「当事者役は当事者の人にやってほしい」という絶対的な意向があったことだった。またプロデューサーからの依頼を受け、脚本の段階からチームに参加することになった。一番に意識していたのは、「ステレオタイプを助長しないこと」。30分しかない中で、テレビドラマという「垂れ流す」ものでトランスジェンダーの話を描くとなると、トランスジェンダーの解像度をあげなければステレオタイプが助長されてしまう。そう考えてのことだった。最初の台本をもらい、気になったのは「お前なよなよしてんな」と男性性を押し付けてくる嫌な上司と、責められるトランスジェンダーという明確な善悪な構図だった。そういった直接的な悪意に傷つくこともあるが、一方で「男と女が結婚するもの」などの無意識な一言に深く傷つくこともある。そこで「無意識な偏見」を描いた方がいいのではないか、と若林さんは考えたのである。最終的には「30分しかないこともあり、尺の中で描ききれないから、今回はあえて善悪を描きたい」という制作陣の意向に従うこととなった。

一方、若林さんの指摘が反映されたものもある。最初にもらった台本では、若林さん演じる渡邊凛がトランスジェンダー男性であることをカミングアウトするシーンで発するのは「自分は生まれた時からずっと男だった、反対の性を生きたい」というニュアンスの言葉だった。しかしトランスジェンダーの概念として、かつては性同一性障害として「反対の性を生きたい」点に着目されていたが、現在では、性別違和・性別不合に変化し「生まれた時に割り当てられた性別に違和感を覚えている」という点に着目されている。つまり「絶対的に反対の性を生きたい」ということを強調し過ぎると、トランスジェンダーへのステレオタイプを助長するのではないかと感じたのだ。指摘の結果、台詞は「生まれた時に割り当てられた性別に違和感を覚えた。なので、今はありたい姿で生きている」という「性別違和」のニュアンスを反映したものに変更された。

日常を生きるトランスに興味がない

脚本段階から始まった試行錯誤、そして当事者役としての出演。「手ごたえもあったのではないか」と感じた私は、放送後の反応を受けて感じたことを尋ねた。

「世間の人は日常を生きるトランスに興味がないんだなと痛感したって感じです」。

自分の周りにいない、自分が当事者じゃない人にとってはどうでもいいことなんだな、と感想を見て感じた部分もあるという。勿論「これを機に考えさせられた」という声もあった。しかし『チェイサーゲーム』は原作があったこともあり、「社会問題を原作があるものにいれないでくれ」「自分たちは原作が映像化されたものが見たいから、他のオリジナル作品でやってほしい」といった声も多かった。

一方、大きな一歩だったとも感じた。若林さんにとって一番大きかったのは、民放のドラマでトランス男性の役を当事者が演じたことが日本初だったことだ。

「『役者になっても絶対に使われないし、食べていけないから絶対なれない』と感じていた年下の当事者の子にとって、「あ、やってる人いるんだ」というロールモデルに少しでもなれたのはすごく大きかったなっていうのは思います」。

場数を踏むチャンスさえない

「正直興行収入と視聴率に重点が置かれる」。

当事者起用に立ちはだかる壁について伺った。業界も作品を制作するうえで、興行収入が見込めないものには手を出しづらい。だから原作が売れているものが映像化されたり、既に売れている俳優が起用される。それだけ、ファンがいて売れる確証がないと作りにくい。トランスジェンダーが登場する作品を撮るとして、今現在興行収入をとれるトランスジェンダー俳優はいるか。残念ながら答えは否。すると必然的に、当事者ではない話題性のある俳優が起用される。

演技力を鍛えるために必要不可欠なのは、現場に出て、場数を踏むことだと考えているという。トランスの役にシスジェンダー(5)の俳優ばかりが起用されると、誤った偏見を助長する可能性もあると同時に、トランスの俳優はまた場数を踏むチャンスを逃し、知名度のある俳優が育たないまま、という悪循環が起こる。

「今はまだこの悪循環が続いてしまっているっていう感覚ですね。僕の中で」。

悪循環をどう断ち切るか

若林さんの考えを聞いた。

「主演じゃなくとも、当事者起用の機会を増やす」。機会の均等だ。例えば、年に数回学園ものドラマが放送される。メインの俳優ではなくとも、クラスメイトの中に当事者の俳優が1人いる。実際に、クラスに数人LGBTQ+の子がいるのは日常なわけだから、よりリアルになる。そうして主演ではなくとも、いろんなところで起用する機会を増やす。すると場数も増え、認知度も少しずつ上がる。「あの人面白い」と思われて次に繋がるかもしれない。

今のドラマについて聞くと、「非日常ですよね」と若林さんは答えた。例えば車椅子の人やダウン症の人も同様で、今までは、その人の「特有の困難」にスポットを当てるときしか取り上げられなかった。それよりも、例えば学園モノのドラマで当たり前のようにクラスメイトにいるなど、日常に存在していることを描くことが重要だという。日本でも少しずつではあるが、これを実行している映画やドラマが出てきている。例えば、蜷川実花監督の映画「FOLLOWERS」では、特に注釈や説明もなくレズビアンカップルが出てくる。ドラマや映画だけでなく、広告やCMでも同じだ。髭剃りのCMだってトランスジェンダー俳優もできる、と若林さんは言う。

「自分はトランスジェンダーじゃない」金八先生を見て悩んだ

2001年に放送された「3年B組金八先生 第6シリーズ」。若林さんはこの作品を見て、自分がトランスジェンダーなのか悩んだ。上戸彩さん演じる鶴本直は性同一性障害という設定だった。性別に違和があり、自分の声が嫌でフォークで喉元を刺してしまう。常にとても長いスケバンのようなロングスカートをはかないと生活できないくらいに苦しい。これを見た時、「自分はこれじゃない」と感じたという。フォークで刺してしまうほど自分の声が嫌とも思わないし、あそこまでのロングスカートにしないと苦しいというわけでもない。

当時は知識もなければ、今みたいにYouTubeもない。「トランスジェンダーじゃない。じゃあ何なんだろう」と悩んだ。いろんなトランスジェンダーがいることを伝えなければならないと考える理由の一つだ。

マジョリティーが感動するためのスパイス

若林さん曰く、海外の映画は、変わってきているという。例えばゲイやトランスジェンダーの登場人物が登場する『ハートストッパー』は日常を描いた物語だ。一方で、日本ではまだそのような作品は少ない。トランスジェンダーが登場する映画では、禁断の恋として描かれたり結末が死であったり、悲しい結末であったりすることが多い。これらを見るとマジョリティーが感動するためのスパイスや、エッセンスとして自分たちのアイデンティティが“便利使い”されたなと感じることもある。その一方で、マジョリティーとマイノリティの境界線は曖昧だという。

「僕が例えば、障害のある方など、何らかマイノリティ性をもった方が登場する作品を見た時に、当事者視点では便利使いされていることに気づけず、無意識にも感動し“消費”してしまうかもしれない。境界線は簡単に変わるものなので、僕は抑圧される側になるときもあれば、マジョリティとして抑圧する側にもなる可能性もある。そのことは常に意識しておきたいと思っています」。

映画『52ヘルツのクジラたち』監修を通じて

来年3月公開の映画『52ヘルツのクジラたち』。志尊淳さん演じるアンさん(=岡田安吾)がトランスジェンダー男性であることから、脚本の段階から若林さんが監修として参加している。本作にはトランスジェンダーをとりまく悲しい描写が一部含まれているという。それでも当事者のリアルな心情を描いた映画を1作品も増やすことで、トランスジェンダーの現状を伝えたり、新しい作品に繋げたり、ひとつのきっかけになることを目指している。

若林さんは、志尊さんや主演の杉咲さんの取材に同行する中で気づいたことがある。今作の宣伝等でアンさんについて「トランスジェンダー男性」と記載していたこともあってか、「元女性」などという呼び方が多かった今までと違い、「トランス男性」という言葉が浸透していた。これには、商業映画の影響力の高さに驚いたと若林さんは言う。また現在、「志尊淳さんがトランスジェンダー男性を演じる」となると、「当事者役は当事者がやるべきなのではないか」という議論が上がる。今作においてそういった議論が起こり、次の作品へと繋がって欲しいと若林さんは考えている。

今回は映画の中身だけではなく、広報の監修にも入った。どんなに丁寧に作っても、言葉の選び方や伝え方によってトランスジェンダーに対する偏見を助長してしまう可能性もあるためだ。「宣伝は作品と別」といわれることも多い映画業界だが、そうした懸念を少しでも減らすために今回は取材にも同行し、リリースの文言もすべてチェックしている。

ただ映画はどうしても公開直後の動員数で上映期間が決まってしまう。そのため、今回『52ヘルツのクジラたち』では宣伝の段階で、「志尊さん演じるアンさんがトランス男性であることをオープンにするかどうか」で意見のすれ違いもあったと言う。「たくさんの人たちに見てもらうために、トランスジェンダーであることを最初に伝えない方がいいのでは」という意見が出た時、なんとも言えない悲しい気持ちになったという。しかし物語の中で「実はこの人はトランスジェンダーでした」とわかる構成にしてしまうと、アンさんという人が経験してきたことが「トランスジェンダーだから」だけで捉えられてしまう懸念があると若林さんは考えている。トランスジェンダーのアンさんが何を感じていて、どういう生き方をしてきたのかに着目してほしいため、アンさんがトランスジェンダーであることは絶対的な要素であり、事前に公開するのと物語の中でわかるのとでは印象が全く違うのだ。また原作者の町田そのこさんには、映画の方向性に関して「私では想像しきれない部分を作ってくれて良かった」と伝えられ、救われたという。

「志尊淳くん、めっちゃいいです。志尊くんにしかできないアンさんでした。前提としては誰が誰を演じてもいいわけですから。ただ一方で、これからは当事者俳優の起用の機会を増やすことは、すごく大事なことだと思います」

まず同じ土俵に立てる環境があり、その上でより表現が優れている俳優が選ばれる。若林さんはそうあるべきだと考えている。

第3章 当事者に映画を届けるために LGBTQ+インクルーシブディレクター ミヤタ廉さん

若林佑真さんに映画『52ヘルツのクジラたち』の監修についてお話を伺っていた時、あるアドバイスをいただいた。

「もう一人、LGBTQ+インクルーシブディレクターのミヤタ廉さんっていう方が入っているんですけど、この職種多分日本に一人しかいないから、お話聞いた方がいいかもしれないです」。

役職とお名前に聞き覚えがある。映画『エゴイスト』でもインクルーシブディレクターを務めていた、とお聞きして納得した。若林さんに取り次いでいただき、ミヤタさんにお話を伺うことができた。

LGBTQ+インクルーシブディレクターとは

「LGBTQ+インクルーシブディレクター」はあまり聞き覚えのない肩書かもしれない。その仕事の内容は多岐に渡る。第一に、LGBTQ+のキャラクターが登場する作品において、誤解のある伝わり方をしていないか、表現の仕方が今の時代にふさわしいかをチェックする。例えば、当事者にとっては違和感のある表現があったとする。しかしそこで「これはダメ」と言うのが役割というわけではない。制作側は物語を成立させなければならない。その一方で、観る人が共感でき、当事者だけでなく非当事者にも違和感を与えないものにしなければならない。これらを考えつつ、「ダメ」ではなく「どうしていくか」を伝え、地ならしをしていく。例えば、当事者にとって傷つくような言葉を出す場合、必ず後で回収する方法をとる。道徳の時間に観るものではなくエンタメに仕上げる必要があるため、制作側も納得した形での落としどころを作っていくのだ。

また当事者のキャスティングや、撮影における所作や目線のアドバイスも行う。さらには作品が出来上がった後の宣伝においても、当事者の人たちが宣伝を見て不快に思わないかチェックしたり、あるいは当事者の人たちに見てもらえるように企画をしたりする。

最初の頃はSNSで「ゲイの代表面して語るな、決めつけるな」といったことも言われた。しかしミヤタさんは全くそのつもりはない。何においても「ゲイの代表の目線」ではなく、「キャラクターがどうであるか」を常に大切にしている。

インクルーシブディレクターを始めたきっかけは映画『エゴイスト』

ミヤタさんがLGBTQ+インクルーシブディレクターを仕事にするきっかけになったのが、映画『エゴイスト』だ。当初、元の本業であるヘアメイクアーティストとして携わる予定だった。ところが、準備段階で徐々に「これは多分ヘアメイクをやっている余裕がないな」と思い始めたという。主人公である浩輔がゲイであることから、監督や主演の鈴木亮平さんから相談を受けたり取材先の紹介を頼まれたりしていた。そこでこれらを一つの仕事として引き受け、ヘアメイクに関してはデザインのみ担当することになった。そして鈴木さんのアドバイスの元、アメリカでも使われている「LGBTQ+インクルーシブディレクター」という役職名で参加することになった。そうして撮影前の準備からキャスティング、撮影中、撮影後の編集、宣伝、映画祭や受賞時の際のコメントのチェックまでに携わった。

インクルーシブディレクターとしての熱量の一方で、ミヤタさんはヘアメイク以外の形で映画に携わった経験があったわけはない。実家の日本料理屋を継ぐことを避けるために美容師になり、その後ヘアメイクアップアーティストになった。ただ、子ども時代の娯楽はテレビだった。また幼いころからよく妄想をして、自分の頭の中だけで実現させていた。そのためヘアメイクとしてではなく制作側として台本を見た経験が無くても、物語の流れへの違和感や、つまらないか面白いかをはっきり感じることはできた。『エゴイスト』への参加を通して、経験が無く、「俺なんかが言っても」と謙遜するのではなく、それ以外の世界で生きて見てきたもの、感じてきたもの、経験をストックして、切り札として出していくことの重要性を感じたという。

「実際の性格は真逆なんですよ。自信もないし、言わないで済むことは言わないでいたい。ヘアメイクとしてだと裏方の意識が強いから、(インクルーシブディレクターの)やらなきゃいけないこととは全く逆なんですよね」。

その一方で、ミヤタさんは自らの伝え方などに未熟な部分もまだある、と感じているそう。その点において、『52ヘルツのクジラたち』で一緒に仕事をした若林さんから大きな学びがあったという。『52ヘルツのクジラたち』の主人公がトランスジェンダー男性である一方、ミヤタさんはゲイで、トランスジェンダー当事者ではないこともあり、参加する際に戸惑いもあった。しかし人を介し直接連絡をくれた杉咲花さんの熱意、そして「この作品にはたくさんの学びと出会いがきっとある」と感じたことから、参加を決断した。結果的にその直感は正解だった、とミヤタさんは感じている。

『エゴイスト』における当事者のキャスティング

『エゴイスト』の印象的なシーンのひとつが、鈴木亮平さん演じる主人公・浩輔とゲイの仲間たちのシーンだ。居酒屋で飲んだり、酔って夜の街で歌ったりする姿が描かれている。実は脚本の段階では、当初ゲイ仲間が登場するシーンはなく、代わりに女性の同僚が登場する予定だった。しかしミヤタさんは「浩輔のようなタイプにはゲイの友達がいて、その時々によっていろいろな顔を持っている」と思い、ゲイ仲間とのシーンがあった方が自然かもしれないと監督に伝え、受け入れられた。そして撮影の日付も迫っていたこともあり、ミヤタさんがゲイ仲間を演じる当事者の俳優のキャスティングに携わった。

最初に声をかけたのは、ドラアグクイーンのドリアン・ロロブリジーダさん。2丁目で、すっぴんのまま一緒にカラオケを歌った記憶もあったが、お互い名前を言うわけでもなく、という関係性だった。人づてに連絡先をもらい連絡を取ると、ドリアンさんがたまたま原作者の高山真さんにかわいがってもらっていたこともわかり、出演が決まった。さらにドリアンさんの友達も2名ほど出演してくれることになった。またミヤタさんが飲んでいる際に「マッチョだな」と思って見ていた人に声をかけた。さらにもう一人声をかけたが、地元ではカミングアウト(7)しておらず不安があるということで、別の子を紹介してくれた。そうして声をかけた方々に監督と会ってもらい、出演が決定していった。

撮影では、リハーサル中からリアリティが追求された。監督がいろいろなテーマを投げかけ、ずっと雑談をさせる。少し時間が経ってきたときに、監督が友人役の一人にメモを渡す。それに対して自由にみんなが話す。そうして約20分の長回しを3本ほど撮影した。そして出来上がったシーンが、浩輔の友人が「結婚できないから婚姻届だけ貰ってきて、二人で書いて壁に貼ってる」と話すシーン。演じている本人が実際に経験した出来事だという。居酒屋のシーンに限らず、このような撮影方法をとることで、自然な描写へとつなげていった。

当事者に『エゴイスト』を届けるために

『エゴイスト』で、ミヤタさんは宣伝にも携わった。基本的に映画の宣伝は、配給会社の宣伝部が担当する。そのため宣伝のやり方も従来から確立されている側面がある。しかしミヤタさんの役割は、「当事者にいかに響かせていくか」。役割を果たすためには、宣伝部のやり方にも踏み込んでいく必要があり、それが一番大変だったかもしれない、とミヤタさんは振り返る。

一言「ゲイ」と言っても色々なゲイの人たちがいるので、より多くの当事者に届けるためにミヤタさんは大きく分けて3つのアプローチをとった。

一つ目は、声を上げてSNSやイベントで活動している方たちに向けてのアプローチだ。鈴木亮平さんは以前からゲイパレードへの参加を希望していたこともあり、改めて情報解禁後1発目のさっぽろレインボープライドに登壇することを提案した。声を上げている人たちに対して、鈴木さんや制作側が表明をしていることを知ってもらうことを目指した。

二つ目は、ファッションやカルチャーに興味がある人達へのアプローチだ。ファッション誌やウェブの媒体で、例えば同性婚などの政治的な発言に対し、鈴木さんが自分の考えを話しやすい場、そして伝わりやすい場を宣伝部として考え、取材媒体を組んでいく。そのようにして、どのような映画なのを知ってもらう。

そして三つ目が、新宿二丁目で飲んでいる人たちへのアプローチだ。ミヤタさん曰く「ミーハーで情報が溢れている」二丁目でどのように関心を持ってもらえるかが課題だった。そんな中、インティマシ―シーン(8)のポスターが出た際、「あ、結構本気の作品なの」「きちんと描かれたゲイムービーなんだ!」と二丁目の人々がざわつき始めた。そこで飲み屋さんの方たちに協力をしてもらった。「試写会にお客様も含めてご招待するので、作品をご覧いただき、もし気に入っていただけたならポスターを貼っていただけますか」というお願いの仕方をした。そうしてお店の方や常連さんに観てもらい、話のタネにもしてもらった。お店へと無差別にポスターを送り付けるのではなく、まずはお店の方に観て頂いて、良いと思ったら貼ってもらうやり方に徹底した。

公開直前の2023年2月には、内閣総理大臣秘書官がLGBTQ+に対する差別発言(9)をし、更迭された。その際には制作側として、映画の公式SNSで「差別を認めない」という発信をするかどうかの話し合いが行われた。結果、「公式SNSよりしっかり突き刺さる方法を」という監督の提案もあり、SNSでの発信ではなく、数日後に予定されていた日本外国特派員協会の会見で、浩輔と恋に落ちる龍太を演じた宮沢氷魚さんが直接発信する形をあえて選んだ。勿論、宮沢さんに発言内容の指示を与えたわけではなく、宮沢さん自身の言葉で意見を表明した。

「この1件で感じたことは、発言が出たことによって、たくさんの人が声を上げて、その失言に意見をする行動をたくさん見ることができた。日本の今までの歴史を考えても、とても大きなステップアップ。間違いなく日本も前進はしていると思うけど、他国に比べると遅れを取っているところもたくさんある。そんな中、世論の皆様がたくさん声を上げたことで、すごく日本の未来に希望が見える。とても悲しいできごとですけど、それによって前向きな皆様の意思の強さ、意見をどんどん発信していこう、というのが見えた。そこに、もっと注目が集まってもいいんじゃないかなと思っています」(10)

様々な宣伝の方法をとっていたが、公開前は「配信がある時代に、ゲイの人たちが1800円払って観に来てくれるだろうか」とミヤタさんは思っていた。いざ公開2日後、一番二丁目に近いテアトル新宿に行ってみると、ゲイの人たちでいっぱいだった。それを見て、ミヤタさんは「達成したな」と感じたという。

当事者起用が必ずしも最重要ではない

SNSでの論争とは裏腹に、日本の映画の制作プロセスにおいては、残念ながら当事者起用が議題に上がるレベルの意識にはなっていないという。知名度が無ければ数字(興行収入)に結びついていかないことや、俳優はカミングアウトをしなければならないのか、という問題もある。より議論が進んでいるアメリカと背景が違うこともあり、ミヤタさんは一緒くたにして考える必要はないと考えている。そうしたことを少しずつでも解決していく手段としても、LGBTQ+が登場する作品や、LGBTQ+の登場人物・設定が、不自然にはならない見せ方で増やしていくことが大事だという。

映画やドラマの良いところは、自分が同じ立場でなくても、共感して考えることができ、何が問題で何が悪で、何が邪魔しているかがとても分かりやすいことだとミヤタさんは考えている。例えば『エゴイスト』を見た非当事者の方が「同性同士の結婚制度があれば問題なく解決したことだよね」という意見を言ってくれた。言葉をひとつ吐くよりも分かりやすいのだ。ただし、作るからには「間違ったものを作らない」という意識に繋がっている。

政治的なことではなく、生活においてのこと

ミヤタさんは、確実に時代が変わっていること、その変化にどう敏感になるかの重要性を感じている。映画『エゴイスト』でゲイ男性役として主演を務めた鈴木亮平さんは、自らが「Ally(アライ)」(11)であることを表明しており、2022年9月、さっぽろレインボープライドに登壇した。声を発していくことは、LGBTQ+の役を務める役者や制作サイドの引き受ける覚悟でもあるとミヤタさんは考えている。

「(影響力のある人が声を発すると)『政治的なことだ』と言われるが、決して政治的なことではない。我々からするとあくまで生活の中の話であり、政治的って思うのは、あなたが非当事者だからでしょっていうこともある。あと、日本が今どういう状況に置かれているかを現実的に見なきゃいけない」。

エンタメの話でいえば韓国はLGBTQ+に対する規制などに関して当初日本より遅れていたのにも拘わらず、規制が緩められてから「あっという間に日本は抜かされた」とミヤタさんは考えている。特に映画『ユンヒへ』(12)を観た時には「こんなにもあっさり、秒で抜かれるか」と感じた。レズビアンの話だが、インティマシーシーンがあるわけでもなく、「レズビアン物語です」という見せ方でもなく、絶妙。美術や照明もひっくるめて、韓国がエンタメのお金を落として育て上げた結果が随所に出ていた。日本が今どのレベルで止まっているか、どのレベルで良しとしてしまっているかを考える必要があるとミヤタさんは指摘する。

第4章 制作陣に出来ることは何か 誰もが息のしやすい社会を目指して

当初から私は、機会均等、そしてLGBTQ+に対するステレオタイプの払拭のために、当事者起用を積極的に進めていくことが重要だ、と考えていた。ところが、取材を進めていく中で「いざ実現させるためにどうしたらいいのか」を考えた時、すぐに壁にぶち当たった。一つ目の壁は、より多くの興行収入を得るためには売れている俳優の起用が必要、という大前提だ。これにより、LGBTQ+を公表する俳優が活動を始めたとしても、なかなか経験を積むことができない。二つ目の壁は、当事者起用の流れが俳優にカミングアウトを推奨する一方で、公表した際に広い理解を得られる確証はなく、現時点で誰もが「自分のジェンダー・アイデンティティを公表したい」と思える状況ではないことだ。取材や研究を踏まえて、当事者を置いてきぼりにしない映画をつくるために制作陣ができることを考えた。

興行収入の壁を突破するために:①自然かつ多様な表現の追求

現時点でできることは主に二つだ。一つ目は、制作段階で、偏った表現や差別的な表現をLGBTQ+の当事者視点で取り除いていくことだ。長い歴史の中で、LGBTQ+は死を迎えたり、笑いの要素として描かれたり、殺人鬼など心理的コンプレックスを抱えるキャラクターとして描かれたりしてきた。しかしLGBTQ+だからといって、全員が常に「劇的な」人生を生きているわけではない。そのため当事者は作品に違和感を抱く。また「ロールモデルの不在」も問題点として指摘されている。自分と似た境遇の人物や、同じ悩み・苦しみを持つ人物がポジティブに描かれないため、肝心の当事者は作品に共感できず、エンパワーメントされることもない。ジェンダー、クィア批評を研究する専門家は、「(LGBTQ+の人々は、シスジェンダー中心の社会で当然苦しいことも多いが、LGBTQ+だからといって劇的な意味を持たせるのではなく、日常生活の中の場面としても描いていく必要性がある」は指摘する。

なお「日常生活の場面を描いていく」ことからさらに一歩進むことを求める声もある。現在、テレビ朝日ではドラマ『おっさんずラブ』の続編・『おっさんずラブ リターンズ』が放送されている。春田創一、牧凌太、黒澤部長の三角関係を中心に、個性豊かな登場人物が描かれたラブストーリーである。『おっさんずラブ』を通して、同性カップルの日常生活の物語が世間に浸透していったことは言うまでもない。しかし批判もある。『おっさんずラブ リターンズ』の世界線でも、現実世界と同様、同性婚はできない。この前提のもと春田と牧の”新婚”生活を描く一方で、終始二人は周囲に祝福され、二人を阻む社会的障壁は殆ど描かれない。また武川部長というゲイのキャラクターが「法的根拠があっても愛が保証される訳じゃない、仲間の祝福を受けるだけで充分」という言葉を発したことがSNS上で物議をかもした。勿論、この物語はフィクションである。また武川と同じような意見を持つ当事者もいるかもしれない。しかし現実世界では、多くの当事者たちが、同性婚ができないことを深刻な問題として訴えている。武川の台詞が今後伏線として回収される可能性もあるが、非当事者が多く視聴し、社会的影響力も大きいと想定される作品でこのような台詞を発させることは適切なのだろうか。

さて、現場で偏った表現や差別的な表現を取り除いていく作業をどのように進めていくかに関して、取材時、若林さん、ミヤタさんともに、チームで取り組むことの意義について言及された。お2人が参加した『52ヘルツのクジラたち』について、若林さんは、ミヤタさんと自分のジェンダー・アイデンティティが違うため、迷ったときにミヤタさんが俯瞰してくれた、という。またミヤタさんは、コミュニケーションの取り方に関して若林さんから学びがあったという。チームを編成することはアメリカでは既に実践されており、アメリカの非営利組織であるGLAAD(グラード)(13)がその例である。

また不自然な表現をなくすだけでなく、より多様なLGBTQ+の姿を表現していくことも必要である。レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィアという括りで表現されているが、同じ括りで表現されていたとしてもひとりひとりが異なる人間である。しかし現時点でのLGBTQ+の取り上げ方は、バランスが良いとは言えない。例えば2012年以降の「LGBTブーム」においても、映画やテレビドラマが性的マイノリティを描くとき、その多くがゲイ男性の物語を取り上げてきたこと、また中年や高齢の性的マイノリティを描いた作品がまだ少ないことも指摘される。(14) また第一章の若林さんのインタビューでも話題に上がった「3年B組金八先生 第六シリーズ」は、民放テレビドラマが「性同一性障害」の名称を広めることに繋がった一方で、性別二元論や性的指向の規範を強化してしまった可能性があることも指摘している。「トランスジェンダーは全員がこうだ」と観た人に勘違いさせないが必要である。

興行収入の壁を突破するために:②当事者に活動の機会を

より高い興行収入を得るためには、既に売れている俳優を起用することが自然だ。これにより、LGBTQ+を公表する俳優が活動を始めたとしても、なかなか現場での経験を積むことができない。しかし第一章で若林さんが指摘している通り、スポットを当てずとも、LGBTQ+の登場人物を日常として描くことはできる。現実世界でLGBTQ+は日常を生きているのだから、自然なことなのだ。

俳優を守るために:主催者が配慮する

当事者起用を求める流れが、俳優にセクシュアリティのカミングアウトを迫る可能性がある、という指摘がある。Netflixのドラマ『ハートストッパー』で同性愛者を演じたキット・コナーは、「プライベートで女性と手をつないでいた」という目撃情報から「クィア・ベイティング」(15)という批判を受けたり、SNS上でセクシュアリティに関する過剰な詮索を受けたりしていた。その結果、キット・コナーは自分のセクシュアリティをSNS上で公開する羽目になった。以下、キット・コナーの投稿である。

back for a minute. i’m bi. congrats for forcing an 18 year old to out himself. i think some of you missed the point of the show. bye

— Kit Connor (@kit_connor) October 31, 2022

一時的に戻ってきた。僕はバイセクシュアルだ。18歳にカミングアウトさせるなんておめでとう。ドラマのメッセージを理解できていない人がいるみたいだね。それでは。

(拙訳)

この問題についてお聞きした際、取材にご協力くださった若林さん、黒川さんは同じことを仰った。

「主催側が守るべき」。

視聴者の成熟も必要だが、それ以上に作り手の成熟が求められている。キャスティングの際から想像できる批判であり、いざ批判が出た時にどのように対応するかを考えておくべきなのである。なお、他人のセクシュアリティを詮索する行為自体が間違いであることは言うまでもない。

あとがき

当事者を置いてきぼりにしない、インクルーシブなエンターテインメント作りのためにできることを考えたい、と思い解決策を探していた一方で、どこか「商業で本当に実現できるのだろうか」と考えてしまっている自分がいた。しかし今回、現状を良しとせず、先陣を切って挑戦をしているクリエイターの方々にお話を聞き、考え方が変わった。すぐにゴールまでたどり着けずとも、現時点でできることは必ずあると気づかされた。映画という素晴らしい文化が、差別を助長したり人を傷つけたりすることがなくなり、より多くの人にとって楽しめるものとなるように、この課題に向き合い続けたい。

脚注

(1) LGBTQ 「LGBT」はそれぞれの言葉の頭文字から取った表現で、セクシュアル・マイノリティーの人たちを表す総合的な呼び方のひとつである。Lesbian(レズビアン)とは女性の同性愛者、つまり女性を恋愛対象として好きになる女性のこと。Gay(ゲイ)とは男性の同性愛者。Bisexual(バイセクシュアル)は、自身の性を問わず男性と女性、両方の性を好きになる人のこと。Transgender(トランスジェンダー)は、生まれた時に割り当てられた自身の身体の性別と、性自認(自分の性別をどのように認識しているかを表す概念)が違っている人のこと。なお「+」は自身の性のあり方が分からない・決めていない・あえて決めない人のことを表現している。Qは、Questioning(クエスチョニング)といって、自身の性のあり方がまだわからない・決めていない・あえて決めない人のこと。LGBTQ+の+(プラス)は、こうした言葉では表現しきれない、性の多様性のことを表す。(朝日新聞社 2030 SDGsで変える、https://miraimedia.asahi.com/lgbtqsdgs_01/#:~:text=LGBTQ%E3%81%AEQ%E3%81%AF%E3%80%81Questioning,%E3%82%92%E8%A1%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82)

(2)クィア・パルム賞 カンヌ国際映画祭の独立賞のひとつで、LGBTやクィアを扱った映画に与えられる賞。 2010年に創設され、第63回カンヌ国際映画祭から授与されている。公式部門とは別に独立した審査員が組織され、映画俳優や俳優、ジャーナリストや大学教授、各国のクィア映画祭のプロデュ―サーなど、毎年5~8人が審査員となる。(GAGA公式ホームページ、https://gaga.ne.jp/pt/news/detail.php?id=1698#:~:text=%E2%98%85%E3%82%AF%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%A0%E8%B3%9E%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%8C,%E3%81%8B%E3%82%89%E6%8E%88%E4%B8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

(3)生殖補助医療法案 第三者の精子、卵子を使った不妊治療のルールなどを定める。昨年11月、同性カップルの当事者団体などが、医療を受けられる対象の拡大を求める署名と意見書を、法案を検討している超党派の議員連盟に提出した。(朝日新聞アピタル、https://www.asahi.com/articles/ASRCH5FXBRCHUTFL00M.html、2023年11月15日)

(4)性同一性障害(GID: Gender Identity Disorder) 身体的な性別に不快感、違和感などを持ち、身体を変え、反対の性を生きることを強く望むことを指す、医学的な疾患名。なお世界保健機関では「国際疾病分類」のICD-10の中で「精神および行動の障害」として分類されていたが、2018年6月に最新版ICD-11が公表し「性保健健康関連の病態」に分類され、’Gender incongruence’という名称に変わることとなった。(法務省「多様な性への理解と対応ハンドブック」、https://www.moj.go.jp/content/001341628.pdf)

(5)シスジェンダー(cisgender) 出生時割り当てられた性別と自認する性別(性自認)が一致し、それに従って生きる人のこと。トランスジェンダーではない人のこと。ジェンダー・アイデンティティにおけるマジョリティと言える。シス(cis-)はラテン語でトランス(trans-)の対義語となる接頭辞。「こちら側の」という意味。(Magazine for LGBTQ+ Ally PRIDE JAPAN、https://www.outjapan.co.jp/pride_japan/glossary/sa/14.html)

(6)『サイレント』2022年10月から放送されていたフジテレビのドラマ。目黒蓮演じる佐倉想は若年発症型両側性感音難聴を患っており、耳が聞こえない。

(7)カミングアウト 自分自身の性自認や性的指向を表明すること。なお本人の承諾なく、その人のセクシュアリティを暴露する行為をアウティングという。(法務省「多様な性への理解と対応ハンドブック」、https://www.moj.go.jp/content/001341628.pdf)

(8)インティマシーシーン セックスシーン、ヌードシーンなどセクシュアルなシーン。「インティマシー(intimacy)」は親密さ、という意味。

(9)内閣総理大臣秘書官のLGBTQ+に対する差別発言 2023年2月3日、荒井勝喜内閣総理大臣秘書官(当時)が、性的マイノリティや同性婚について「見るのも嫌だ。隣に住んでいるのもちょっと嫌だ」と述べ、同性カップルの権利保障についても「社会に与える影響が大きい。マイナスだ。(官邸)秘書官室もみんな反対する」と発言したと報じられた。(日本労働組合総連合会、事務局長談話、https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1231)

(10) 日刊スポーツ「宮沢氷魚が岸田首相と元秘書官の性的少数者や同性婚巡る発言に思い「世論が声を上げたのは希望」、https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202302060001358.html、2023年2月6日

(11)Ally(アライ)性的少数者に理解のある人。理解者、支援者、応援者のこと。Alliance(同盟、提携)が語源。(法務省「多様な性への理解と対応ハンドブック」、https://www.moj.go.jp/content/001341628.pdf)

(12)映画『ユンヒへ』イム・デヒョン監督・脚本。これまで韓国では正面から描かれることが少なかった中年女性の同性愛と彼女達が経験してきた抑圧を真摯に描き出し、韓国のLGBTQ+コミュニティや女性達から熱狂的な支持を受け、2019年の釜山国際映画祭では、セリーヌ・シアマ監督の『燃ゆる女の肖像』やグザヴィエ・ドラン監督の『マティアス&マキシム』といった作品が顔を並べる中、クィアカメリア賞を受賞。2019年、第24回釜山国際映画祭のクロージングを飾り、2020年には韓国のアカデミー賞ともいえる青龍映画賞で最優秀監督賞と脚本賞をW受賞。(公式サイト、https://transformer.co.jp/m/dearyunhee/)

(13)GLAAD 1985年、エイズが猛威を奮っていた時代に、センセーショナルなメディアに翻弄されていたゲイたちの肯定的なイメージを向上させることを趣旨として設立された団体。メディアにおいてLGBTQが公正に扱われるようになるためのモニタリング活動を行なうとともに、GLAADメディア・アワードを開催する。もともとGay & Lesbian Alliance Against Defamation(中傷と闘うゲイ&レズビアン同盟)の略だったが、2013年、バイセクシュアルやトランスジェンダーの人々への配慮として、この表記をやめ、単にGLAADと名乗ります、と発表した。(Magazine for LGBTQ+ Ally PRIDE JAPAN、https://www.outjapan.co.jp/pride_japan/glossary/ka/6.html)

(14) 久保豊編著、岡室美奈子監修(2020)『Inside/Out 映像文化とLGBTQ+』早稲田大学坪内博士記念演劇博物館、p.41, 45, 49

(15)クィア・ベイティング:実際に同性愛者やバイセクシャルではないのに、性的指向の曖昧さをほのめかし、世間の注目を集める手法。性的マイノリティや、既存の性のカテゴリに当てはまらない人々の総称であるクィア(Queer)と釣りなどに使うエサを意味するベイト(bait)を組み合わせた言葉。(IDEAS FOR GOOD、https://ideasforgood.jp/glossary/queer-baiting/#:~:text=%E3%82%AF%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%99%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AB%E5%90%8C%E6%80%A7%E6%84%9B%E8%80%85%E3%82%84,%E3%82%92%E7%B5%84%E3%81%BF%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%81%9F%E8%A8%80%E8%91%89%E3%81%A0%E3%80%82)

この記事は瀬川至朗ゼミの2023年度卒業作品として制作されました。