「愛知一中予科練総決起事件」の伝承を問い直す

コンテンツ

プロローグ

高校生のとき、授業の合間に先生が話す雑談が好きだった。その中で忘れられない、忘れてはいけないと感じた話がある。今から約80年前の1943年に起きた「愛知一中予科練総決起事件」だ。全国の中学生学徒出陣の先駆けとなった象徴的な事件と言える。予科練(よかれん)とは「海軍飛行予科練習生」の略で、航空機の搭乗員を養成するための旧日本海軍の機関である。

日本が戦後70年を迎えた2015年、私は愛知一中を前身に持つ愛知県立旭丘高校に入学した。その頃から学外の活動として戦争の時代を生きた方々とお会いし、空襲や原爆被曝、勤労動員、満蒙開拓などあらゆる証言を伺った。特に初秋の少し肌寒い体育館で聞いた、旧日本陸軍伍長・近藤一さんのお話には衝撃を受けた。中国戦線と沖縄戦を経験した近藤さんは、声を絞り出すようにして人間性を失わせる戦争の悲惨さを繰り返し訴えていた。

あの時代、沢山の人が徴兵された。それでも自分の通う学校で、自分と歳の変わらない生徒たちが揃って志願したと聞いたとき、仕方の無かったことだと簡単に割り切ることのできない感情を抱いたのは、元日本兵の方々からこうした生身の経験を聞いていたからだ。

この事件に関するお話を聞いたのは、3年間の学校生活で2回だった。それも一部の先生の厚意によって、貴重な授業のわずかな時間で大まかな概要が伝えられる形だ。そのため、この事件のことを知らずに卒業する生徒は多い。

旭丘高校に電話で問い合わせたところ、教頭先生によれば学校に資料は残っておらず、詳しく話せる人もいないということだった。かつてこの事件について教えてくれたある日本史の先生も、それ以上は特に話せることはなく、滅多に授業で話したことはないという。

続いて、同窓会組織である鯱光会の事務局にメールで取材依頼を行った。多忙の中、返信をくれた担当者の方は、旭丘高校の教員を退職した後も20年にわたって同窓会の活動に尽力し、世代を超えて多くの同窓生とコミュニケーションを取ってきた。頂いた回答の要旨は以下の通りだった。

「その私でも予科練総決起のことはどなたともお話をしたことはございません。現在多くの方々が亡くなられ、ご存命の方でも黙して語られません。したがいまして、私どもがお役に立てることはありません」。

正直なところ、今年で80年が経とうとしている愛知一中予科練総決起事件をテーマに据えるにあたって、今更蒸し返すことに意味があるのかと悩んだ。しかし、調べを重ねるごとに、ここまで知られていないことが悔しくなるほど、この事件の重大さに気付くことになった。

さらに総決起は愛知一中だけでなく他校にも波及しており、その伝え方は各校で様々だった。どのような形で後世に伝えられてきたのか、あるいは伝えることができなかったのか。戦争の記憶を伝承する意味とその在り方を問い直したいと思い、卒業作品として取り組むことにした。

——————-

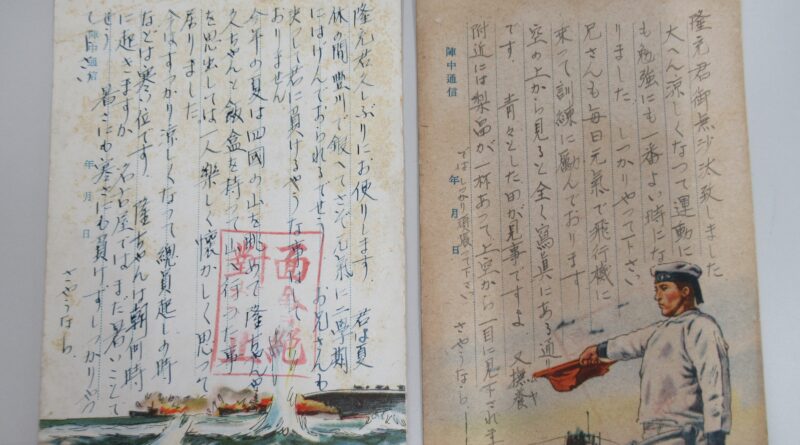

(取材・文=丹羽ありさ、写真=ピースあいち提供、鈴木隆充さん寄贈、丹羽ありさ)

トップの写真は、予科練に志願し16歳で戦死した鈴木忠煕さんが弟の隆充さんに送ったハガキ。

第一章 愛知一中予科練総決起事件とは何か

愛知一中予科練総決起事件を詳しく取り上げた書籍や文献は非常に少ないが、丹念な調査・取材で全容を明らかにした一冊の本があった。江藤千秋さん(1928-2003)による『積乱雲の彼方に─愛知一中予科練総決起事件の記録─』だ。前書きには「十六歳、十七歳という年齢で空戦に散った友人たちのことを忘れるわけにはいかなかった」とある。(1)

江藤さん自身も当時愛知一中の3年生で、予科練に志願したものの近視のため身体検査で不合格となっている。その後は、1956年から1970年まで旭丘高校で化学教師を務めた。学校にあった関連資料は終戦時に全て焼却され、見つかったのは欠落箇所の多い不完全な学籍簿だけだったことに驚き、事件の全容を解明し記録に残すことを決意した。(2)そして、戦後の化学教育の在り方を模索する傍ら、30年以上の歳月を費やして関係者やその家族に取材を重ね、入隊者の日記など貴重な資料を掘り起こした。

江藤さんの積年の思いが込められたこの本には、実際に経験した当事者でしか語ることのできない肉薄した表現で当時の状況が綴られている。

太平洋戦争の局面が悪化し航空兵が不足する中で、通称「甲飛(こうひ)」と呼ばれる甲種海軍飛行予科練習生 * 1 への志願者数が、全国の旧制中学に強制的に割り当てられた。愛知一中には海軍当局から47名が要求された。しかし、志願者数は13名に留まり定員に達しなかった。

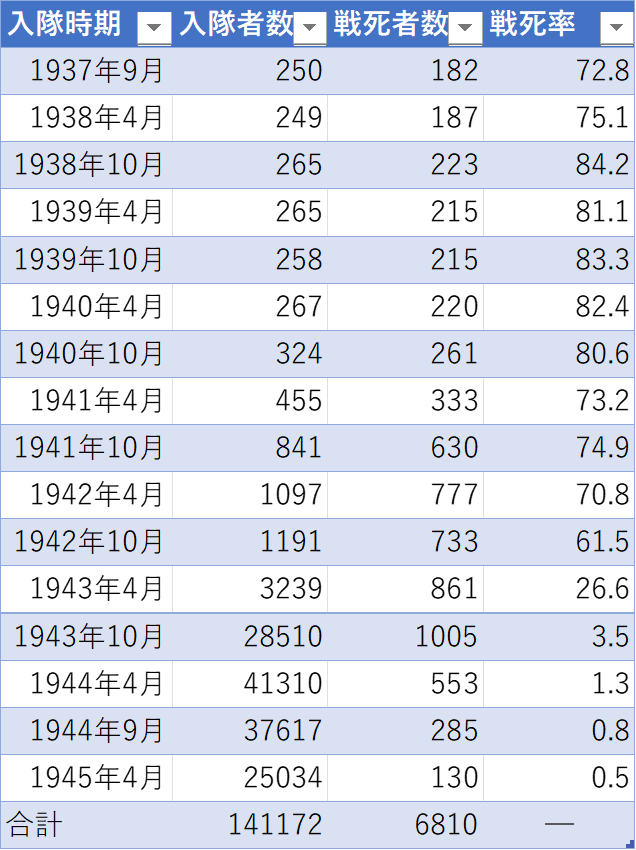

その背景の一つは高い戦死率だ。初期に入隊した予科練習生たちは次々と実戦に投入され、約7、8割が命を落としていた。(4)

図1 甲種海軍飛行予科練習生の戦死率の推移

また、旧制中学は主に高等教育機関への進学を志す男子に対して中等教育を行う5年制の学校で、難関入試を突破する学力だけでなく、授業料を納めることのできる経済的な余裕も必要なエリートコースだった。そのため、経済状況の悪化に苦しむ農村部の少年たちにとっては憧れの的であった予科練も、愛知一中の生徒にとっては立身出世を目指しにくいことなどが懸念された。

1943年(昭和18年)7月5日、こうした志願者数の不足に際し、3年生以上の生徒が柔道場に集められ、志願を促す時局講演会が開かれた。配属将校や校長、予備役の教師らは、戦局が差し迫った状況にあると強調し、愛国精神と敵疑心を煽る演説を行った。

その後、刺激を受けた指導班 *2 のメンバーや5年甲組の一部の生徒たちが中心となって動き、3年生以上の生徒700余名を柔道場に集め生徒集会を開く。

「もともと天皇陛下に頂いた体なのだ。それをお返しする時が来た」。(5)

「みんなも続け。わが校の生徒である限り、すべて航空決死兵となるのだ。勉強したければほかの学校に転校するがいい」。(6)

生徒たちは次々と壇上に駆け寄り、熱弁を振るって決意を表明した。そして、嗚咽と興奮が入り混じる異様な雰囲気の中、誰かが叫んだ「征くものは立て!」の声に、近視の者も年齢制限未満の者も立ち上がり決起したのだった。

この出来事は翌日から盛んに報道された。中部日本新聞は「征け空へ 励ます父兄、愛知一中に迸る闘魂」と報じている。朝日新聞は「愛知一中の快挙 全四・五年生 空へ志願」と見出しを付け、「教員生活をはじめて三十五年、今日のような感激ははじめてです。(中略)学校としても生徒の希望を達成させるためあらゆる努力を払うつもりです」という校長談を掲載。また、「(緊急職員会議を開いた結果)一部の父兄側からこの運動に反対の声が上がった場合は全力を挙げて父兄を説得することの根本方針を決定」と報じた。(7)

ところが、実際は教員の間でも積極、消極、不関焉の3つに意見が分かれていた。(8)

当時の教員が戦後に出版した本からは、反対する父兄と志願したい生徒、様々な立場で働きかける教員たち、三者の混乱した状況が伝わってくる。

愛児を志願させたくない父兄は先生の私宅を訪ねて懇願する。生徒が帰宅すると八釜しく中止を命ずる。(中略)しばらくして大部分の生徒は願書を提出したが出そうとしても親や兄が絶対に捺印してくれぬと担任に泣いて訴えるものも相当数ある。(中略)然しこれは内部だけの事で、外部では日に増し一中の声価が高まる。

(田村慎作(1952)『煙突物語「一中生活三十年」』、pp. 124-125)(9)

結果として、家族から説得を受けたり、身体検査で落ちたりするなどして多くの生徒が志願を取り下げた。総決起は瓦解し、3年生以上の在籍者705名のうち実際に志願したのは187名だったが、27日の朝日新聞は「愛知一中は割り当ての十倍志願」と実際の志願者数より誇張して報じている。(10)

最終的に1943年10月に13期生として先に入隊した者は、3年生11名、4年生5名、5年生0名の計16名だった。最終的には計56名が入隊したが、総決起を中心となって率いた上級生たちは殆ど入隊しなかった。

そして、数名の入隊者が若くして尊い命を落とした。神風特別攻撃隊第三草薙隊員として、沖縄の海で敵艦船に突入した犬飼成二さん。沖縄方面を偵察中に、片方のエンジンが止まり自爆すると打電して消息を絶った蒲勇美さん。敵の戦闘機に撃墜されて重傷を負い、両脚切断を余儀なくされ「戦後の闘い」を続けた汀朋平さん。霞ヶ浦航空隊で空襲により亡くなった岡田巧さん。そして、南西諸島沖で未帰還となり戦死した鈴木忠煕(ただひろ)さんの5名だ。(11)

大切な人を送り出した家族は、どのような感情を抱いていたのだろうか。

==========

*1 従来の飛行予科練習生制度では高等小学校卒業程度の学力を一つの採用要件としていたが、日中戦争が始まる1937年(昭和12年)の規則改正によって、中学4年1学期終了程度を試験水準とし養成期間を短縮した甲飛が設けられていた。(3)

*2 報国団の中に置かれた各班で幹部を務める上級生によって構成された自治的な組織で、校内において強い統制力を持っていた。

第二章 「御国のために」純粋だった兄 鈴木隆充さんの記憶

ハガキに見る 忠煕さんの人柄と予科練での生活

鈴木忠煕さんは1943年10月に松山海軍航空隊(愛媛県)に入隊した。どんな人物だったのだろうか。

弟の鈴木隆充さん(87)が、2012年に戦争と平和の資料館「ピースあいち」(名古屋市名東区)に、兄・忠煕さんとその戦友達から送られてきたハガキや、父・信保さんが残していた日記などを寄贈していた。

私はピースあいちを訪れ、寄贈された資料を見せて頂いた。また、職員である吉田稔さんのご協力で、後日、隆充さんのご自宅に伺いお話を聞くことができた。

忠煕さんからは1年2か月の間に約60通のハガキが届き、月に4.5通の頻度で比較的こまめに連絡をとっていたという。しかし、すべてのハガキに上官による「検閲済」の赤い判子が押されており、自由に書きたいことを書ける状況ではなかった。

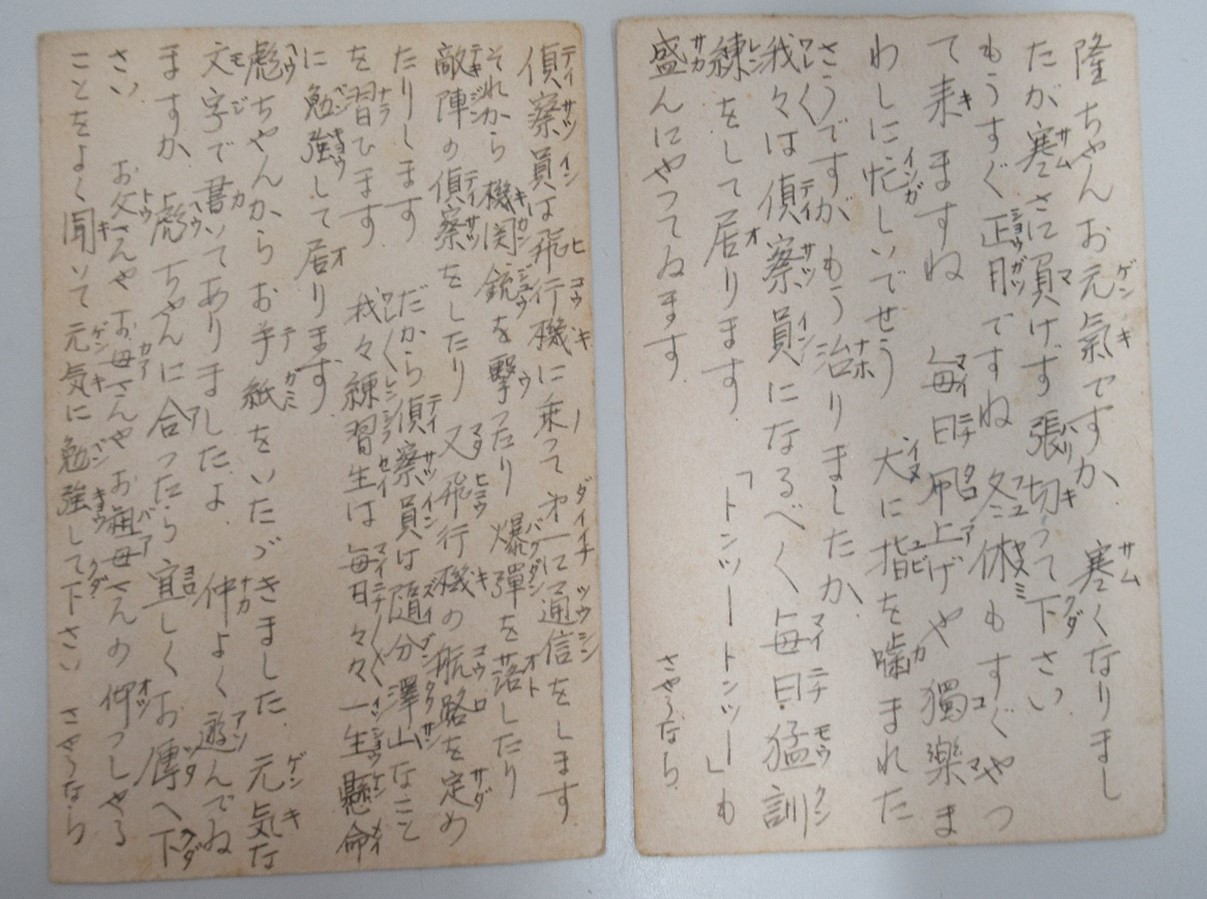

ハガキを手に取って、先ず美しい筆跡に驚いた。あるハガキの文章は、配属先の穏やかな田舎の風景や気丈に訓練に励む様子が目に浮かぶようだった。当時8歳だった隆充さんに充てたハガキには丁寧に読み仮名がふられており、忠煕さんの優しい人柄が伝わってくる。

「隆ちゃんお元気ですか。寒くなりましたが寒さに負けず張切って下さい。もうすぐ正月ですね。冬休みもすぐやってきますね。毎日凧揚げや独楽まわしに忙しいでせう」。

忠煕さんの実母は幼い頃に亡くなり、隆充さんとは7つ年の離れた兄弟だった。そのため、ふざけて遊ぶような雰囲気ではなく、頼もしい「大兄貴」だったという。

勉強が得意で、国民学校の通知表はずっと「甲」ばかり。読み書きもよく教えてもらったそうだ。ひごを曲げて藁半紙を貼る、おもちゃの飛行機づくりも手伝ってくれた。

左側のハガキには「偵察員」という言葉がある。少年たちは予科練に入隊して数か月が経つと飛行適性検査を受け、その結果をもとに操縦分隊と偵察分隊に分けられた。検査の内容は通信適正検査、操縦適正検査に加え、人相や手相も含んだ地上適正検査があり、総合的に行われていた。(12)

「偵察員は飛行機に乗って第一に通信をします。それから機関銃を撃ったり爆弾を落したり、敵陣の偵察をしたり又飛行機の航路を定めたりします。だから偵察員は随分澤山なことを習ひます。我々練習生は毎日々々一生懸命に勉強して居ります」

忠煕さんは偵察分隊に振り分けられ、忙しく勉強していたようだ。予科練での厳しい訓練生活は「月月火水木金金」という言葉にも示され、制服の七つボタンの由来 *3 ともなっている。(13)

「止められなかった」 両親の思い

小学1年生でも軍国教育が施されていた状況で、当時の隆充さんは兵隊さんや志願する兄を「勇ましい」と誇りに思っていた。

しかし、両親は違った。

「内心、『行ってほしくない』と思っていたと思う。止めたかったが止められなかった」。

志願を決めた生徒の家族は「軍人になりたいのならせめて陸軍士官学校や海軍兵学校へ」と説得しようとし、忠煕さんの両親も例外ではなかった。

元々愛知一中では、上級諸学校を受験する者が数多くいた。ところが、総決起では「上級学校への進学を希望するのは国家より自己を優先することだ」、「“七つボタン” *4 より“短剣” *5 に憧れることは名誉欲に囚われている」という考え方が口々に語られ、生徒たちのエリート意識を抉った。(14)本来なら国に貢献するとしても様々な道があるはずなのに、総決起が起こった背景には「一兵卒で死ぬことが潔い」という刷り込みがあった。

隆充さんは志願時の忠煕さんの心情について、「とても純粋な気持ちで、一途に『御国のために』と思っていた」と振り返る。忠煕さんの駐屯地にいつか送るつもりで書き続けていた父・信保さんの日記には「(入隊を知った時は)家族中が感激して、万歳を唱えた。ついに軍人家族になれた」と記されている。

知人からは祝福のハガキが届き、近所では忠煕さんの志願を称える演劇まで行われた。そのような状況下で、「親として大事な息子を行かせたくない」という当然の本音を公言できなかったもどかしさが想像される。

鈴木忠煕さんの最期

忠煕さんは1944年3月に名古屋への数日間の帰省を許された。隆充さんは「友達が家に来る、先生の所に行くなど忙しくしていた。この帰省は最後の別れの挨拶として許されたんじゃないか」と語る。

この帰省の3か月後から、送られてくるハガキには「面会絶対禁止」の赤い判子が押されるようになり、実際に家族と過ごす最後の時間となった。

防衛研究所図書館保管の「出水部隊陸攻隊・戦時日記」に忠煕さんの最期が記載されている。

海軍航空隊出水基地は1937年から建設準備が進められ、1940年に飛行場が完成した。当初は日中戦争の勃発を背景に、搭乗員の大量養成が目的とされていた。1943年に練習部隊が設置され、海軍飛行予科練習生や学徒動員された予備学生らに対して飛行訓練が施された。(15)

しかし、1945年2月には戦局のひっ迫を理由に実戦基地に転用されることとなり、3月から6月にかけて特攻隊の出撃が十数回行われた。

1945年5月27日深夜、忠煕さんは偵察員として「雷一式ト百三十三」板倉機に搭乗し、海軍航空隊出水基地から飛び立った。

28日の2時40分、「片舷飛行中」と発信があり、2時50分に連絡が途絶し「未帰還」となった。

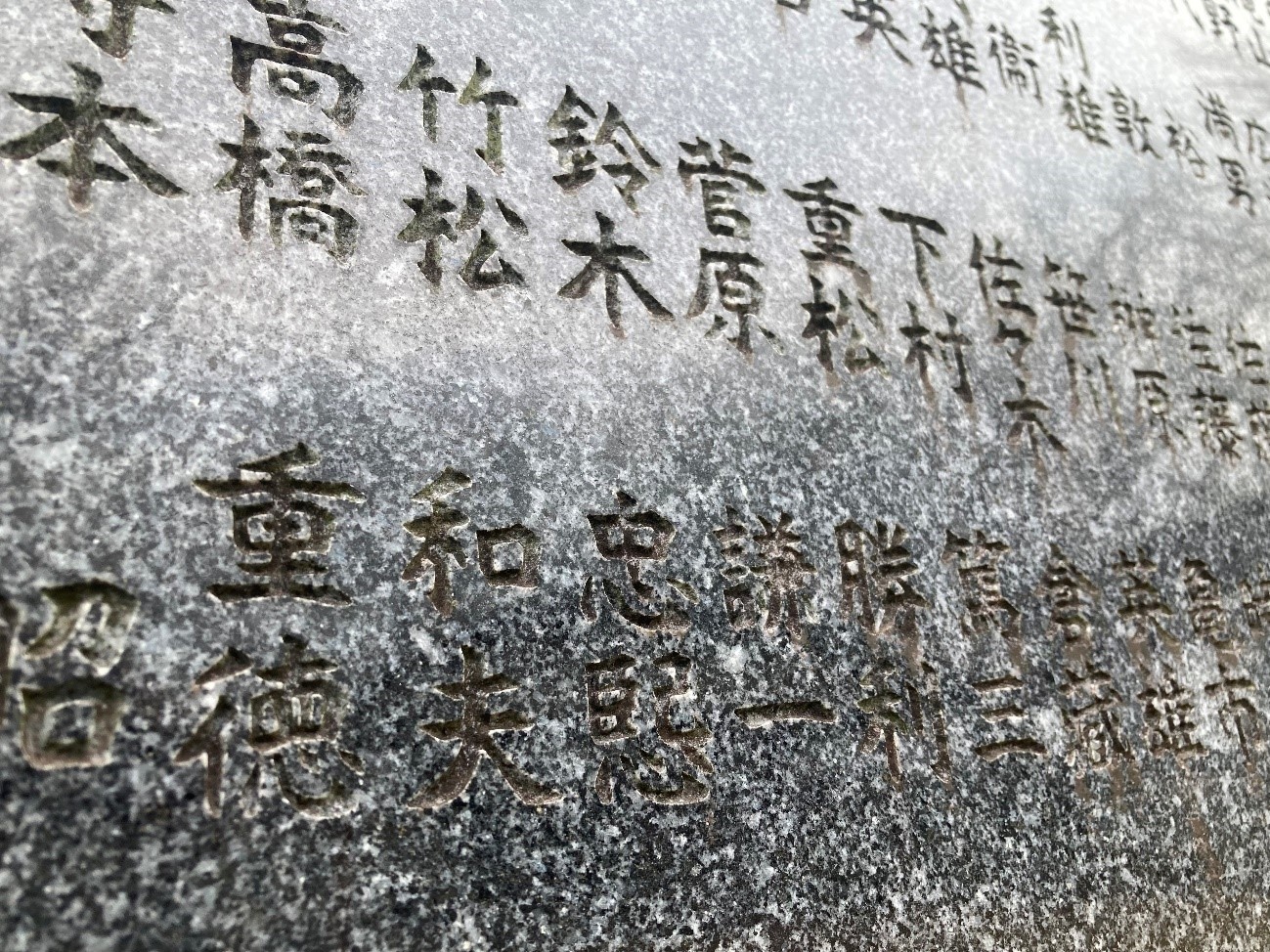

出水特攻碑公園(鹿児島県出水市)には幾つかの碑が建てられており、その中に「鎮魂 殉国之英霊」と刻まれた慰霊碑がある。このような慰霊碑や戦争遺跡は、行政だけでなく市民の活動によって保存・管理されており、平和教育に加えて地域の観光資源としても活用されている。

沢山の名前が連なる中、鈴木忠煕さんの名前を見つけた。慰霊碑の前に立ち、16歳で戦死した忠煕さんの生涯に思いを馳せると、憤りにも似た悲しみが込み上げてきた。長い時間をかけて一人ひとりの名前を確認しながら、それぞれに私の知らない経緯や思いがあるのだろうと思った。

慰霊碑には残された人々による鎮魂の願いが込められている。同時に、故人の面影をしのぶことのできる場所でもあり、悲惨な歴史を繰り返さないための形ある象徴なのだと感じた。

==========

*3 七つボタンの由来には、七大陸・七大洋での活躍を願う意味も込められたとされている。

*4 海軍予科飛行練習生の制服には、桜といかりの模様があしらわれた金ボタンが7つ付いていた。

*5 海軍士官、海軍士官候補生が持つ短剣は、権威の象徴で少年たちの憧れだった。

第三章 現在に繋がる伝承活動(ピースあいち)

脚本家・馬場豊さん──資料から丹念に手掛かりを拾い上げる

戦争と平和の資料館「ピースあいち」では、戦争と平和に関する伝承活動を行っている。

2012年には、「天野鎮雄が読む“愛知一中予科練総決起事件” 嵐のあとに~ある少年と家族の記録~」と題した朗読会が開催された。地域の人々からの反響は大きく、予定していた席数はすぐに満席になって立ち見をする人が出るほどだった。

肝心の朗読台本を制作したのは、馬場豊さん(69)だ。私立南山国際高校・中学校で国語科の教員を務め、演劇部の顧問をしていた。生徒・保護者合同の朗読グループでは、戦争と平和をテーマにした作品を学内外で発表し、ピースあいちにも度々足を運んでいた。

依頼を受け、隆充さんが寄贈した約60枚のハガキや手紙を見た時に、忠煕さんの人柄やお父さんの思いを感じ取り、「書きたい」と意欲が湧いた。

制作にあたっては、江藤千秋さんの著書以外にまとまった手掛かりが無いという難しさもあった。そのため古書店をめぐり、広く戦争やその時代背景に関する資料を見つけようとした。その過程では、スパイが上陸することを想定した地域住民による訓練の記録など、総決起と直接は関係がないが市井の状況を知ることができる情報も見つけている。

このように丹念な調査を経てできあがった朗読台本は、敢えて簡潔な事実で締めくくられた。

後に、両親は「戦死広報写」一枚だけが入った遺骨箱を受け取った。その紙片には「昭和二十年五月二十八日南西諸島方面ニ於テ戦死」とだけ記されていた。(16)

(「天野鎮雄が読む“愛知一中予科練総決起事件” 嵐の後に~ある少年と家族の記録~」朗読台本、p.16)

息子が戦死しても遺骨すら戻らず、親に送られてくるのは紙切れ一枚のわずかな情報のみ。その虚しさが伝わるように意識された表現になっている。

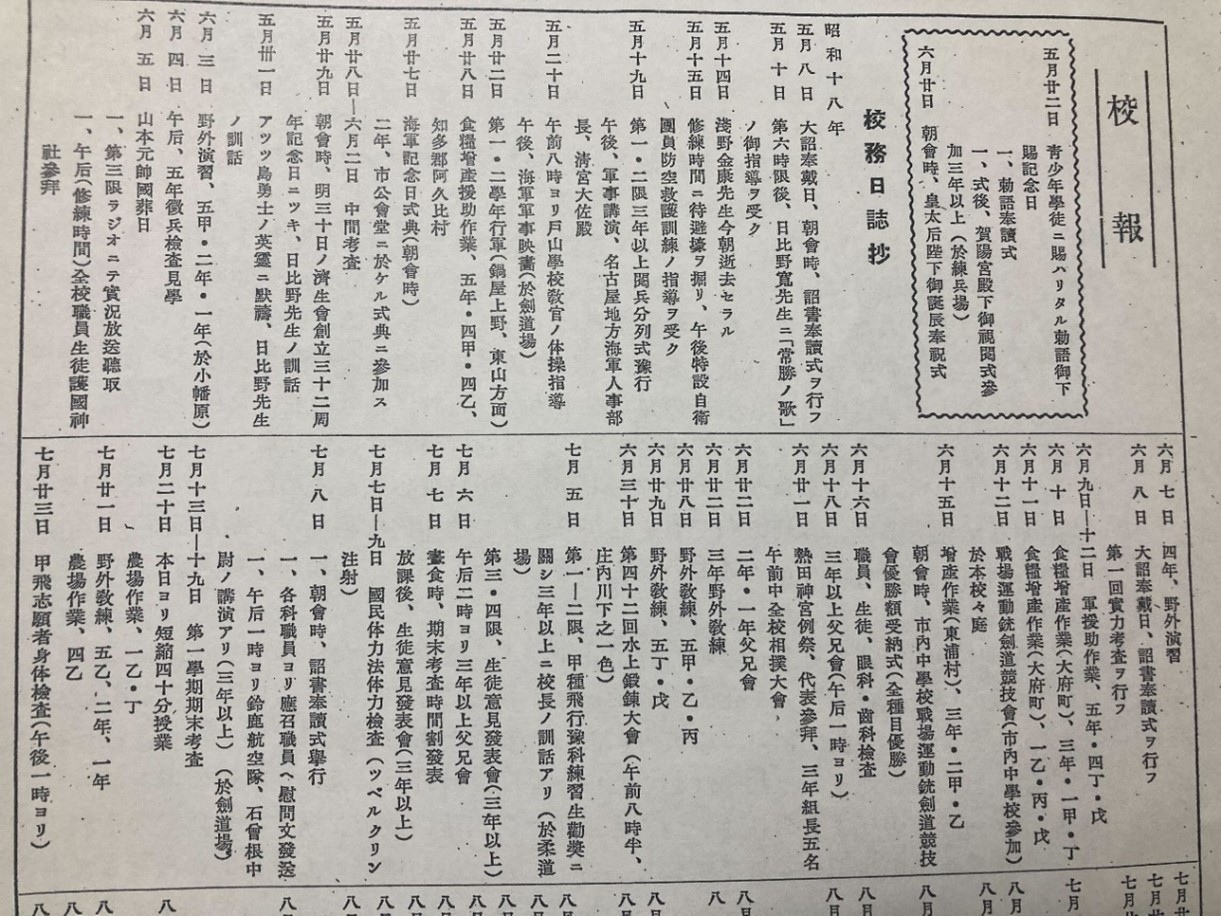

さらに、馬場さんは総決起の背景を探るための手掛かりが、残された資料の端々に散らばっていると気付かせてくれた。例えば、『校務日誌』をよく読み解くと総決起までの流れが分かるという。

総決起の1か月前にあたる昭和18年6月5日には「山本五十六元帥の国葬」が行われていた。山本五十六は、皇族・華族の出身ではない平民で戦前に国葬に付された唯一の人物だ。

国民的英雄とされていた海軍大将の国葬は、戦時下を生きる人々に多大な影響を与えただろう。国葬は国家への特別な功労があった者に対して国費で実施される。ただ葬儀費用が多額の税金で賄われるというだけではない。誰がどのような理由で国葬に付されるのか。それには政治的意図が絡み、個人の死を国がある方向性へと意味づけることになる。

山本五十六元帥の国葬には、戦局が悪化する中で国民の戦意を高揚させる狙いがあった。総決起への影響について考えてみると、現に総決起が起こる直前の時局講演会では、野山忠幹校長(当時)が演説の中で山本五十六元帥の戦死に言及している。(17)さらに新聞やラジオも「山本元帥に続け」と叫ぶ中で、生徒の一人は「軍神の心を継ぎて雲染むる 屍と散らん若人われら」と歌を詠んでいた。(18)

昭和54年に発行された校史の『鯱光百年史』では、「予科練へ悲愴の総決起」として約6ページを割いている。その中では、「総決起とはいいながら、さまざまな思惑がからんで、誓いから脱落した者たちが多かったなかで、この十六人の出陣は、清純無垢なものであった」と記述されている。

続く第二陣の39名を送る壮行会では、小林橘川が作詞した歌「いざ征け空に」が後輩たちによって合唱された。(19)

天の鳥船 空かけて

いざ けふ飛ばん 若き子ら

空こぐ船の はてしなき

海の彼方は 汝を待てり

ああ 南の空 血に赤し

神のみいくさ いゆくところ

いざ 征け空に 百八十七(ももやそな)

仇し撃つべし 若鷲わが子

いざ征け空に」、作詞・小林橘川、作曲・森下利幸)

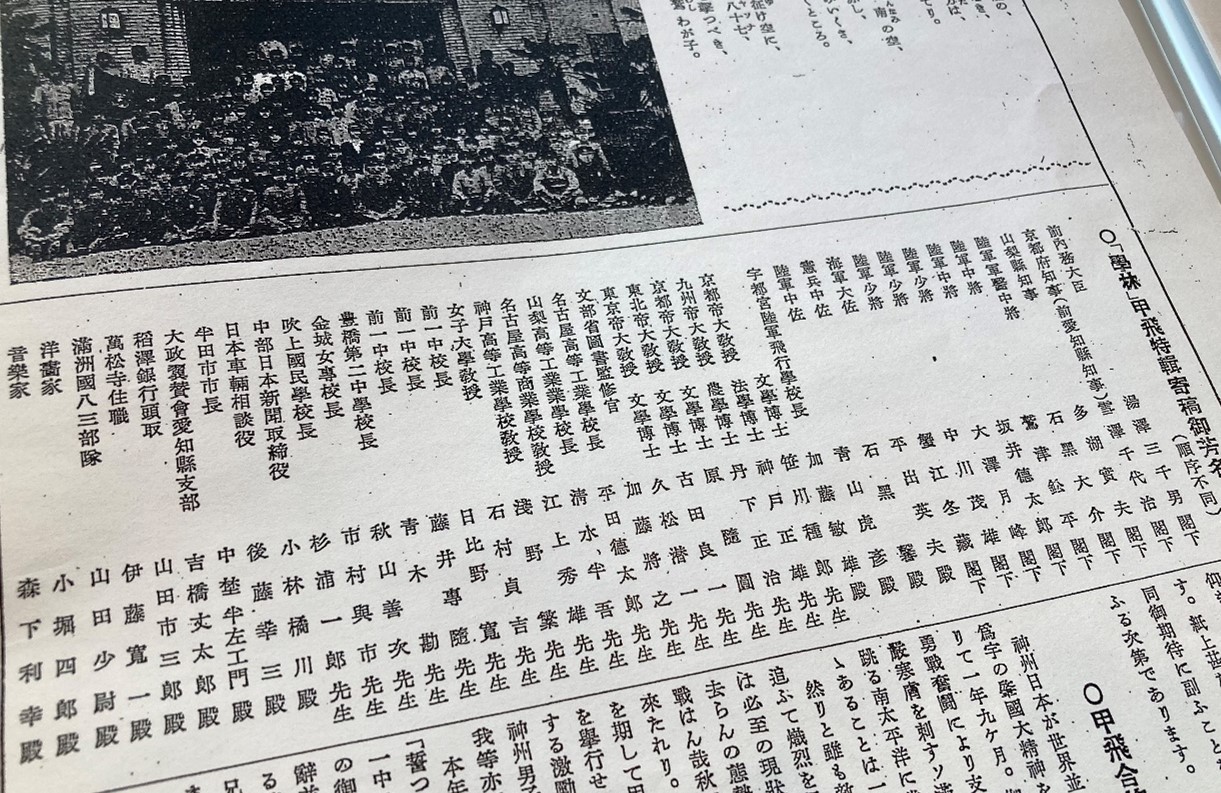

馬場さんは他にも、愛知一中報国団機関誌『学林』の甲飛特別号には、「中部日本新聞社の取締役であった小林橘川が、総決起を称える寄稿をしていた点にも着目すべきだ」と話す。総決起に対する新聞社の姿勢が明確に分かるからだ。

「『学林』甲飛特別寄稿御芳名」の欄には、軍部や行政だけでなく報道、教育、芸術など様々な業界にわたる人物の名前が掲載されていた。私は名門校とはいえ中学生たちによる総決起がここまで大きな注目を集めていたことに驚いた。

『学林』には、当時3年生だった江藤千秋さんが書いた作文も掲載されていた。題は「征空に挺身せよ」。

江藤さんはかつての友人たちを忘れることなく、愛知一中予科練総決起事件の記録を掘り起こすために30年以上も力を尽くした。その背景には、自ら志願を鼓舞した責任を果たしたいという思いがあったのだろうか。

元在校生・中川礼二さんの証言──日常的な鉄拳制裁

2014年には、当時3年生だった中川礼二さんの講演会がピースあいちで行われた。この証言からは当時の学校の空気感や下級生の心理状態がよく読み取れる。当時の講演で中川さんは、1943年7月5日の生徒集会の様子を次のように語っている。

「上級生が代わる代わる演説をした。誰かが『征く者は立て!』と言った。上級生は怖いですから、下級生はほとんどがぞろぞろと立ち上がってしまった」。

当時の愛知一中では、上級生による「鉄拳制裁」が日常的に行われていた。上級生に「小屋」と呼ばれる班の部屋に入れと命令されると、下級生は下駄を脱ぎ眼鏡をはずし、頭を垂れて小屋に入る。そして、一人ずつ上級生の前に呼び出され、個々の罪を挙げられてそれに応じた数の鉄拳を浴びたのだという。(20)

下級生の視点から見ると、生徒集会での起立は徹底した上下関係を暴力によって叩き込まれていた中での咄嗟の反応だったのかもしれない。実際に、後日に及んでも志願に消極的な生徒は「鉄拳制裁」を受け、それが原因で他県に転校する者もいた。(21)

中川さんは生徒集会から帰った後、「俺は予科練へ行きたい。行かなきゃいけない」と母に告げた。すると母は「犬死しにいくな」と引き留めた。海軍兵学校を卒業すれば将校(海軍少尉)になることができ、中川さんの兄も海軍兵学校に進んでいた。一方で、「予科練は特攻で命を落とすに決まっている」という。

それに対し、中川さんは「犬死とはなんだ!非国民!」と母に反抗した。結局、中川さんは年齢制限の満15歳に2か月満たず、志願を取りやめることとなった。

社会を導く人が戦争を賛美し、戦争を支えるシステムの中で生活を営み、個人の自己実現も戦争に利用される。そのような状況にあって、もし私だったら果たして戦争に加担せずにいられるだろうかと怖くなった。

第四章 志願の連鎖

新聞やラジオなど当時のメディアは以前から予科練への志願を促していた。愛知一中予科練総決起事件の前には、「征け“学徒海鷲“への道は広いぞ 躇はず空の必勝戦へ」(1943年6月21日、朝日新聞)、「追へよ、先輩の翼を 学生荒鷲に実る数々の武勲」(1943年7月2日、同)などの見出しが躍った。(22)そして、各メディアは、愛知一中で総決起が起きると大きく報じ称えた 。

愛知県では、愛知一中の総決起を皮切りに、岡崎中学校(現・愛知県立岡崎高等学校)、中京商業学校(現・中京大中京高等学校)、東邦商業学校(現・東邦高等学校)、東海中学校(現・東海高等学校)、明倫中学校(現・明和高等学校)、名古屋商業学校(現・名古屋商業高等学校)等に総決起の連鎖が広がっていった。予科練総決起の影響は、愛知一中だけには留まらなかったと言える。

本章では、愛知一中以外の学校における総決起の動きと戦後の対応を検証する。調べてみると、▽当時の総決起の記録が現存しているか、▽振り返る機会を公式に持ったことがあるか――という点で学校ごとに異なることが分かった。

岡崎中学校──「『教え子を戦場に送らない』ためにも教師の道を選んだ」

岡崎中学校(現・愛知県立岡崎高等学校)では、翌日の7月6日朝、生徒たちによって総決起が行われた。より詳しい記録が残っていないか、愛知県立岡崎高等学校に問い合わせたところ、図書室で丁寧に確認してくださった。

昭和62年(1987年)に発行された『岡崎高校九十年史』では、およそ14ページにわたって予科練志願の経緯が綴られていた。この資料では当時の背景や選抜方法について説明しており、入隊者名簿も確認できる。その他の文献は学校では見つからないそうだ。

総決起の当日の様子を参照すると、岡崎中学校の状況は愛知一中とよく似通っていることが分かった。

公費募集の締め切りが近づいた昭和十八年七月初めのある日、全校生徒を講堂に集めて、小出弘隆校長が緊迫した時局を語り、涙を流しながら甲飛への応募を訴えた。(中略)血気盛んな上級生の呼びかけで、四年生、五年生の全員が各組ごとに甲飛志願を決議した。(愛知県立岡崎高等学校創立九十周年記念事業実行委員会(1987)『岡崎高校九十年史』、p.371)(23)

1943年7月13日の中部日本新聞は、当初志願を申し出たのは3年生以上の「五六六名」と伝えた。この566名というのは、当時の岡崎中学の3年生以上の在籍者数である。

ところが、甲飛締め切り後の志願者数は350名と報じられ、岡崎中学校でも多くの生徒が取りやめている。最終的に厳しい検査を経てこの年の入隊者は57名となった。

さらに『岡崎高校九十年史』を読み進めると、予科練入隊者が当時の体験を寄せた文章が掲載されていた。1944年9月に入隊した小島三彦さんは、このように回想している。

「征け神の子」と励ましてくれた先生方は、今やデモクラシーこそ最高であると言われた。それからしばらくの間、何もかも信じられない時期が続いた。そして、教育の力がいかに大きいかを痛感した。二度とこのようなことがあってはならない。私は『教え子を戦場に送らない』ためにも教師の道を選んだ。心ならずも生徒たちを軍隊に送った恩師の無念さを忘れず、教壇に立ち続けるつもりである。(愛知県立岡崎高等学校創立九十周年記念事業実行委員会(1987)『岡崎高校九十年史』、p.377)(24)

新聞記事のデータベースから調べたところ、小島三彦さんは私立豊川高校の副校長を退職した後も、黄柳野高等学校の初代校長を務めるなど決意の通り教壇に立ち続けていた。(25)

黄柳野高等学校は多くの市民の支援と願いを受け、1995年に開校した。豊かな自然に囲まれた全寮制の学校で、学力を問わず不登校の生徒や中途退学をした生徒を受け入れている。総決起を経験し予科練に入隊した小島三彦さんが、生徒一人ひとりを尊重する教育の場を作るために尽力した背景にはきっと並々ならぬ思いがあるのだろう。

中京商業学校──卒業アルバムに見る戦時下の学校

中京商業学校(現・中京大中京高等学校)に問い合わせたところ、予科練志願に関する情報は見当たらなかったとのことだった。しかし、提供していただいた卒業アルバムの写真からは、学問というよりも次第に軍事色を帯びていく当時の学校の様子が見て取れる。

学園事業推進部で学園史を担当している渡邉眞佐信さんは次のように述べる。

「当時、男子の商業学校への風当たりが強く、軍への協力をしない限り学校の存続に関わるというようなことがあったようです。商業学校でも女子の学校は通常に近い授業がされていました。(昭和17年の)卒業アルバムには、部活動でも射撃部、ラッパ部が登場しています」。

当時の生徒たちの学生生活を垣間見て、このようにして戦争への奉仕は日常となり、報国の意思が育てられていったのだと感じた。

東邦商業学校──それぞれの人生を話して、聞いて、書いて、繋ぐ

東邦学園のホームページでは、2018年に「語り継ぐ学園史 歴史を紐解くトピックス」という連載の第23回で「予科練志願の夏」という記事が公開されていた。(26)

インターネットで検索しても予科練に関する情報がなかなか出てこない中で、当時の在校生にインタビューまで行い、貴重な証言を記録した記事が誰もが見られる形で存在していたことは嬉しい驚きだった。

この記事を執筆した中村康生さん(東邦学園新たな百年事務局広報室)に取材を申し込んだところ快く応じてくださった。

総決起の波及についてお話を伺うと、東邦商業学校(現・東邦高等学校)は、愛知一中や岡崎中学校とはやや異なる商業学校特有の事情を抱えていたことが分かった。

「当時やっぱり文系の学校、特に商業を学ぶ生徒は時節柄必要ないと。工場に動員するだとか兵隊に行ってもらった方が良いということで、『商業学校不要論』というのがあった。当時、みんな御国のために兵隊に行くことが当たり前だという風潮に世論が形成されつつある中で、上級学校を目指す、ましてや商業科というのは非国民扱いされていた」。

東邦商業学校ではじめに総決起を提起したのは、上級学校に進学することを想定されていた進学クラスの5年E組だった。

「(愛知)一中がやるなら、僕らもやろう」。

5年E組に所属していた後藤重三郎さんらが、2016年に答えたインタビュー記録を見せて頂くと、予科練総決起を決意した生徒たちの心のうちが見えてきた。当時、実業学校の生徒で名古屋高等商業学校 *6 などの上級学校を受験することができる者は、1割以内に限定されていた。

後藤さんは「(愛知一中は進学有名校だった一方)受験できるのが東邦だと25名。それ以外は受験もできない。すごく辛い時代。そういう閉塞感もあってやろうということになった。最初は我々のクラスだけだった。ぱあっと広がりましたが。他のクラスにも飛び火しましたが全員というわけではありません」と語っている。

同じく5年E組だった加藤久雄さんのお話でも、進学組は「異端者」として非難されたという。そのような状況の中、愛知一中の総決起が新聞に取り上げられたことが引き金となった。

当時の先生たちの対応は様々だった。ある英語科教員については、英語が「敵性語」とされ肩身のせまい思いをする中、逆に国策に沿うようなことを盛んに言われ、「『上級学校に行くより予科練に行ったらどうか』とハッパをかけられた」と話していた。

中村さんが紹介してくださった資料の一つに、同窓会組織である東邦辰巳会が1991年に発行した『思い出』という冊子がある。後藤さん、加藤さんの2学年下である第19回生が中心となって、痛ましい戦争の記憶をまとめたものだ。座談会の書き起こしも収録されており、その中に予科練志願に関する興味深いエピソードがあった。

鳥原純治さんは、在学中の出来事を振り返ってこのように話していた。

あの当時、映画館に入る場合必ず父兄同伴ということだった。僕が3年生2学期の中間試験が終った帰りに、御園の第一劇場へカワベミキオを見に行った。帰ろうと思って出口に来たら、教護連盟の(他校の)先生に見つかってしまった。翌日登校したら、職員室へ呼び出されて午前中立たされた。停学処分にするから父兄同伴で登校せよと言われた。その時、先生が予科練の募集があるので『申し込んだら許してやる』と言われたのでその場で応募した。(東邦辰巳会(1991)『思い出』, p.7)(27)

もう一人、印象的だった人物がいる。進学クラスの担任を8年間勤めていた、酒井佐一・元東邦商業学校教諭である。『思い出』に「私と戦争」と題して寄稿し、20代だった戦争の時代を振り返っている。酒井佐一・元教諭は、アメリカでの留学生活を終えて帰国後に東邦商業学校で英語教師の職に就いた。

「進学組クラス全員が予科練を志願受験しようとしたときは、多大のショックを受けた」とある。さらに、「今だから言えるが、米国留学直後の私は、当時の大国アメリカと戦争の見通しをよく知っており、(中略)ギリギリの線まで中止を説得した」と綴っている。(28)

実際に、後藤重三郎さんのお話の中でも予科練志願に反対していたという証言があった。

(ひとり親である母親に反対されて、書類に必要な印鑑を隠されたため)「担任の酒井先生のところへ『母親がどうしてもだめです。先生、説得してください』と頼みに行った。そしたら、意外にも『君のような者は受ける必要はない』と言った」。

加藤久雄さんの証言と照らし合わせても一貫していた。

「酒井先生はアメリカと戦うなんて無謀なことだと、はっきりとは言いませんでしたが、そういうことを心に持っていたから、言葉の端々に出た。酒井先生はひょっとしたら、憲兵隊に引っ張られるかもしれない。そういう立場だった」。

自由な言論が許されない時代、表立って志願を取りやめるよう働きかけることは困難を極めた。酒井佐一・元教諭は、戦中に日本憲兵隊の依頼でスパイ検挙や防諜の任に携わっており憲兵隊に顔がきいたため、非国民呼ばわりされずに和平論者として一人ひとりを説得することが出来たと理由を語っている。

東邦商業学校では、最終的にどれだけの生徒が予科練に志願したのだろうか。

1978年に発行された『東邦学園五十年史』には、1943年11月13日の報告で、在籍生徒数1,342名・3年生以上の在籍者776名・受験有資格者数502名のうち、昭和18年度の甲種飛行兵受験者数は107名、合格者数は33名だったと記録されている。(29)

同年9月29日、予科練の入隊者を送り出す壮行会では、愛知県庁前から名古屋駅までの間で市中行進が行われ、東邦商業学校のブラスバンド(音楽部)が先頭を務めた。

中村康生さんは、「当時、東邦商業学校は野球が強くて、戦前の甲子園の選抜でも3回優勝しているんだけれども、それと並んで吹奏楽も全国コンクールで1位になった。音楽部に憧れて入ってくる人も多かったが、戦時下なので工場の慰問だとか、出征兵士のパレードに駆り出されていた」と説明してくれた。文化系の部活動も戦争のために利用されていたことが分かる。

昭和18年度以降に大量採用された者たちが、予科練の課程を修了するころには、物資の不足により飛行訓練は難しくなっていた。そのため、予科練の先に進まず訓練中に終戦を迎えた者も多い。中村さんは「(予科練に入隊しても)飛行機に乗れた人間はほとんどいなかった。みんな土木作業とか、飛行場の修繕作業に充てられたりして、予科練って言わないで土方の『ドカレン』*7 と呼ばれていたというお話もあった」と話す。

これまでの数々のエピソードを振り返ってみると、東邦高校には豊富な証言や記録が残されてきたと分かる。あえて抽象的な言葉で伝承活動を総括してみると3つの要点があったように思う。

一つ目は、座談会という形で、戦争の時代を共に生きた同窓生が語り合う機会があったこと。二つ目は、当時感じていたことや振り返って思うことを文章で表現し、寄稿できる媒体があったこと。三つ目は、何十年が経ってからも当事者にインタビューを行い、貴重な証言を残したことだ。

時が経ってからも戦争体験を見つめ直す機会を度々設けることで、個人の体験を社会的な記憶として紡いでいくことができたのだ。

==========

*6 新制名古屋大学の法経学部経済学科・経営学科(現在の経済学部)の母体。

*7 大戦末期になると、物資不足などの理由から搭乗員として養成されるのは一部になり、44年度は全体の6割弱、45年度は3割強だった。しかし、海軍航空本部は飛行兵として募集をかけている名目上、最初から搭乗員以外の要員として養成することには「海軍の信用に累を及ぼすおそれ」から反対していた。(30)

第五章 語り継ぐことの意味

ピースあいち・吉田稔さん──戦争を繰り返さないために

戦争の記憶を後世に伝える意義はどのような点にあるのだろうか。ピースあいちの職員を務める吉田稔さんにお話を伺った。吉田さんは、戦争について多角的に学ぶことのできるイベントの開催や語り部の育成に取り組んできた。

太平洋戦争の犠牲者は、軍人と民間人を合わせて日本が約300万人、アジア諸国は2000万人以上。

その事実を前置きしたうえで「戦争は繰り返してはいけない。そのために大事なことは、被害も加害も悲惨な歴史を語り継いでいくことだ」と語る。

特に生徒たちの予科練総決起については、「本人の強い意思という形かも知れないが、若い人たちが焚きつけられた。戦争が一度始まると、本心ではどのように思っていても止められない状況になってしまう」と話す。

「戦争を繰り返さないために」というのはシンプルに見えるが、今日に至るまでの過程を考えるととても重たい。

続いて吉田さんは、小学校で平和学習の訪問授業を行った際のことを話してくれた。おばあちゃんから戦争の話を聞いた経験のある子は積極的に質問をし、「戦争はいけない」という感想を強く持っていたそうだ。

特に子どもたちにとっては、身近な存在である家族からお話を聞くと、戦争の恐ろしさを断絶した過去の出来事としてではなく、実感をもって真摯に受け止めやすくなるのかも知れない。その他にも、戦争遺跡の残る地域や同窓という繋がりが、戦争を自らに引き付けて考えるきっかけになる。

戦後77年が経った現在、曾祖父母も戦後生まれとなり、家庭で戦争の記憶に触れる機会が失われていくことは必然だ。地域や学校、民間団体が開かれた「公共の歴史資産」として戦争の記憶を語り継ぐことが、より一層重要になっているように思う。

エピローグ

戦争を推し進める大きなうねりの中で、年若い生徒たちが予科練に志願した。ここまで各校の記録や伝承活動を振り返ってきたが、終戦時の影響などで志願者数や名簿をはじめとするあらゆる記録が失われた学校もある。

戦後何十年も経ってから生まれた私たちが、過去の戦争で何が起こっていたのかを知りたいと思っても、新たな事実を明らかにするのは容易いことではない。今回の取材活動を通じて、各々の世代がそれぞれの契機で手掛かりを残してくれていたのだと実感した。

戦後に生きる私たちには、過去に対する責任は無くても現在・未来に対する責任がある。私は総決起に至るまでの背景を詳しく知るにつれて「もし私だったら戦争に加担しないでいられるだろうか」と怖くなった。

だからといって、仕方がなかったと正当化するのでも、後出しだから言える言葉で非難するのでもない。多様な立場から語り継がれてきた歴史に照らして自分自身と社会を見つめ直し、直接的・構造的な暴力に立ち向かうにはどう在るべきか、考え続けて行動していきたい。

訂正追記(2023年8月9日)

・第一章で神風特別攻撃隊第三草薙隊員として紹介した「犬飼誠二さん」は、正しくは「犬飼成二」さんでした。お詫びして訂正いたします。

・第二章の一行目の「9月に入隊」を「10月に入隊」に訂正しました。

【参考・引用文献】

(1)江藤千秋(1981)『積乱雲の彼方に─愛知一中予科練総決起事件の記録─』、法政大学出版局、p. ⅲ.

(2)江藤前掲書、p. ⅳ.

(3)白岩伸也(2022)『海軍飛行予科練習生の研究──軍関係教育機関としての制度的位置とその戦後的問題──』、風間書房、p. 98.

(4)白岩前掲書、p. 330.

(5)江藤前掲書、p. 63.

(6)江藤前掲書、p. 68.

(7)朝日新聞「愛知一中の快擧 全四、五年生 空へ志願」1943年7月6日、地方版.

(8)田村慎作(1952)『煙突物語「一中生活三十年」』、煙突物語「一中生活三十年」出版後援会、p. 124.

(9)田村前掲書、pp. 124-125.

(10)江藤前掲書、p. 141.

(11)鯱光百年史編集委員会(1977)『鯱光百年史』、愛知一中(旭丘高校)創立百年祭実行委員会、pp. 366-367.

(12)予科練平和記念館「飛行適正検査」(https://www.yokaren-heiwa.jp/blog/?p=3400&doing_wp_cron=1673950374.8656558990478515625000)、最終閲覧2023年1月16日.

(13)予科練平和記念館「よくわかる予科練平和記念館」、(https://www.yokaren-heiwa.jp/child.html)、最終閲覧2023年1月16日.

(14)江藤前掲書、p. 64.

(15)出水市公式ホームページ「海軍航空隊出水基地について」、2017年4月17日、(https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/page/page_50020.html)、最終閲覧2023年3月2日.

(16)馬場豊「天野鎮雄が読む“愛知一中予科練総決起事件” 嵐の後に~ある少年と家族の記録~」朗読台本、p.16

(17)江藤前掲書、p.36.

(18)江藤前掲書、p.72.

(19)鯱光百年史編集委員会前掲書、pp. 364-366.

(20)江藤前掲書、p. 89.

(21)田村前掲書、p. 124.

(22)江藤前掲書、p. 29.

(23)愛知県立岡崎高等学校創立九十周年記念事業実行委員会(1987)『岡崎高校九十年史』p. 371.

(24)愛知県立岡崎高等学校創立九十周年記念事業実行委員会前掲書、p. 377.

(25)中日新聞「黄柳野高(愛知)来春開校ピンチ “人間教育”実践めざす全寮制 資金難に支援の輪 月末申請待ったなし 100万人寄付目標に」、1993年10月18日、朝刊、東海総合面.

(26)学校法人東邦学園(2018)「語り継ぐ東邦学園史 第23回『予科練志願の夏』」、

(https://www.toho-gakuen.jp/historytopics/2018/01/1086)、最終閲覧2023年1月16日.

(27)東邦辰巳会(1991)『思い出』、p. 7.

(28)東邦辰巳会前掲書、pp. 31-32.

(29)学校法人東邦学園(1978)『東邦学園五十年史』、p.660.

(30)白岩前掲書、p.113.