早大闘争の記憶―当事者取材から見えるものは―

コンテンツ

プロローグ

ヘルメットをかぶり、角材を肩に担いだ人々が野太い声を上げながら、見覚えのある建物の前を足早に歩いていく――。大学3年の夏休みに映画で見た、『ノルウェイの森』。デモ隊が行進するワンシーンは早稲田大学のキャンパス内で撮影されていた。当時の私の目に学生運動は自分と全く無関係の出来事として映ったし、私が通っている早稲田大学で運動が展開されていたことさえ知らなかった。ましてや、それから約一年後に、運動に携わっていた当事者たちに話を聞いて回っていることなど、頭の片隅にもなかったのだ。

私が早稲田の学生運動(以下早大闘争)に対して関心を抱くようになったきっかけは、3年生の秋に受講した日本文学史という授業での、田部知季教授の一言にあった。

「私たちが学ぶ早稲田でも過去に学生運動ってあったんですよ。この手の話ができる当時の人もだんだん減ってきているから、聞ける人は今のうちに聞いておいても良いんじゃないですか」

あの時、不思議な感覚におちいったことを覚えている。毎日通っている政治経済学部の3号館や、待ち合わせをしたり卒業式の時には写真撮影をしたりする大隈銅像の前に、机や椅子を積んで作ったバリケードがあったこと。その上で学生服に身を包んだ学生が、独特の言い回しや声色を用いて、アジテーション演説をしていたこと。そこへ、重装備の機動隊が突入してきたこと――。平穏なキャンパスライフを送る私に、この場所で、そんな激闘があったという事実をうまく想像することができなかったのだ。

すぐさま私は大学の中央図書館へ向かった。手に取った、早大闘争のことを記録した著作『早稲田をゆるがした150日』には次のように書いてあった。「早大闘争を直接的に支えたものは、いうまでもなく、『学生会館の管理運営権を学生の手に』『授業料の大幅値上げ撤回』という二つの要求であった」¹。私はいっそう混乱した。かつての学生が、大学の建物の管理運営権を要求しようとしていたということ、授業料の値上げを撤回させようとしたこと、そしてそれらを実現するべく、実力行使におよんだという事実が、「今の大学生」の私には信じがたかったのだ。

今どき、大学生が一つにまとまって、大学側に何かを強く求めるようなことをするだろうか。もちろん今の学生にだって、大学生活に関しては様々な不満がある。例えば私は、新型コロナウイルスの感染拡大によって授業がオンラインになったにもかかわらず、学費が平時と変わっていないということについて、大学側の言い分もあろうが、今一つ納得がいっていない。しかし、だからといってその不満を本気で解決しようと、周囲の学生に呼びかけたり、ストライキを実施したりしようとは一度も考えたことがない。

なぜ、あの時代の早大生はそこまで本気になったのだろうか。彼らを突き動かした原動力は何なのか。謎が次々と湧き出て、好奇心がかき立てられた。そして、田部教授が言ったように、今や少なくなりつつある当事者たちに、実際に話を聞きにいこうと思い立ったのである。

このルポルタージュは、「学生会館自治権の要求」と「学費値上げ撤回」という大学生にとって身近な問題を前に、学部、学科の垣根を越えた早稲田生が立ち上がった「第一次早大闘争」の当事者たちに取材を行い、その内容を記録したものである。また、当時から60年近く経とうとする今の早稲田生の私が、取材を通じて感じ取ったことも記した。ルポの主な目的は、少なくなっている当事者たちの記憶を残すことにあるが、裏テーマには、私と同世代あるいは私よりもずっと後の世代の若者が、主張をすることや、自発性・主体性について考えるきっかけをつくるということがある。

(取材・文=西部悠大、写真=提供、西部悠大)

Ⅰ川上明則 学生が動かねば社会は変わらない

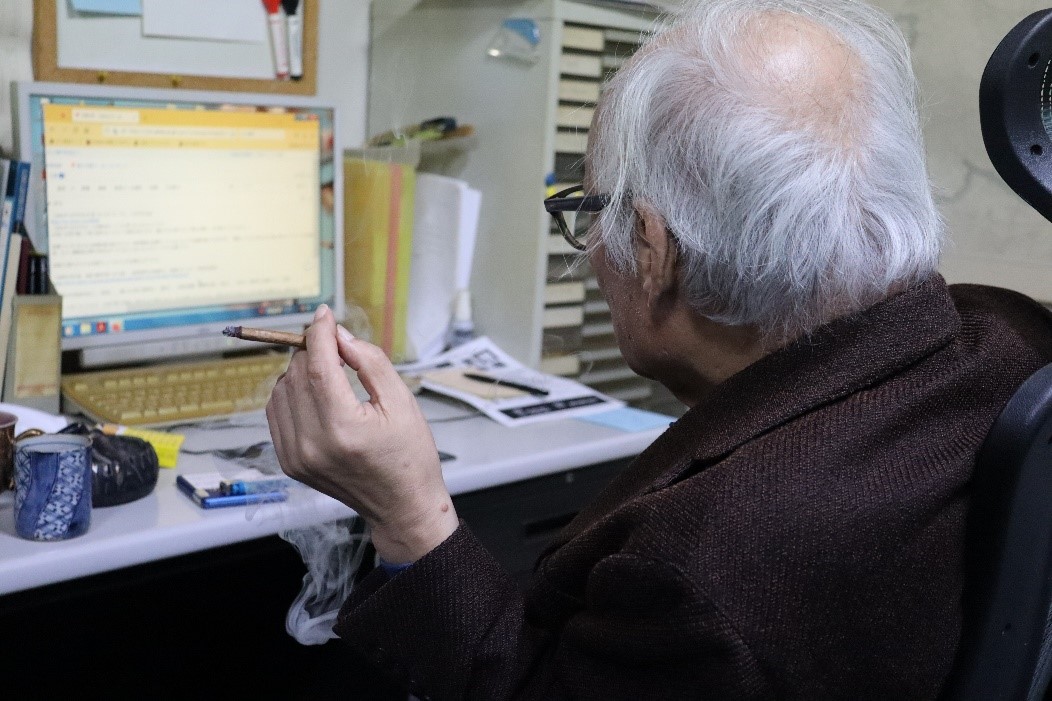

北新宿のマンションの3階にその事務所はあった。恐る恐る呼び鈴を鳴らした私を迎え入れてくれた川上明則さん(74)=1966年教育学部入学=は、不動産会社「株式会社リベラ」の代表だ。

「まずな、携帯の電話番号なら『携帯』と断りを書け」。

席に着くなり、取材依頼の手紙のミスを厳しく指摘される。続けざまに「タバコはかまわんか」と聞きながら、すでにそれを口にあてがっている川上さんに気押されそうになりながら、私はノートを開いた。

川上さんは当時、早稲田キャンパス新聞会の一員だったという。取材依頼書のこまかな不備を気に留めることにも合点がいった。早稲田キャンパス新聞会というのは、当時の学生新聞「早稲田大学新聞」が日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派(通称:革マル派)に支配された時に、「こんなことではまともな記事が書けない」と立ち上がった有志たちによって結成された経緯がある。運動に対しては、否定的な立場を取った。だが、メンバーの中には、早稲田キャンパス新聞会を運動の旗振り役にしようとする者や、特定の過激セクト(=派閥)に属している者もいた。思想の相違から辞めていく学生もいたという。ただ、「この歴史的な騒動を記録として残しておかなければならない」という思いは、組織全体で共有されていたと川上さんは当時を振り返る。

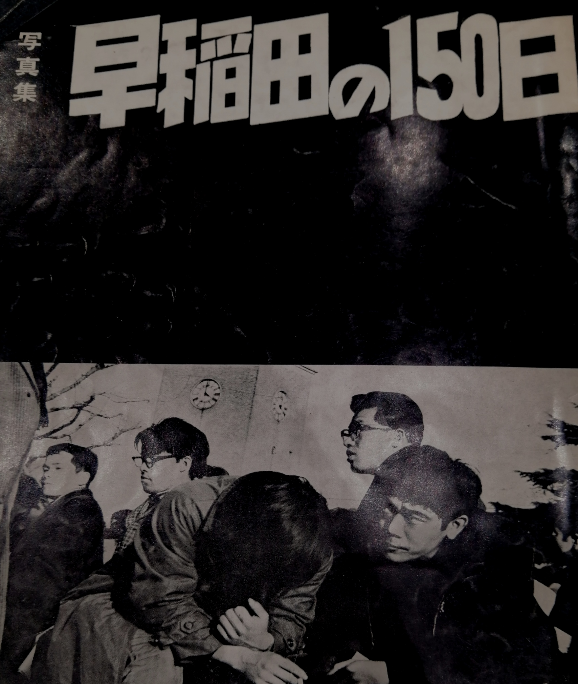

ジャーナリズムに関心があった川上さんは、入学後すぐにメンバーに加わり早大闘争を記録した写真集『早稲田の150日』などの編纂に携わった。

私はこの写真集を持っていたので、カバンから出して手渡した。川上さんは懐かしそうにページをめくり、角刈りで眉の太い男がタバコを吸っている写真を指さしてこう言う。「大口昭彦だ。俺は彼が演説しているのをテレビで見ながら受験勉強してたんだ」。大口昭彦とは、セクトや学部、学科などの垣根を越えて学生たちが連合する組織「早稲田大学全学共闘会議」(通称:全共闘)の議長を務めた人物だ。

川上さんが入学したのは1966年の春。盛り上がりを見せた早大闘争が一時的に落ち着き、再度動き出そうとしていた時期にあたる。両親に、運動に巻き込まれることを心配されたことはなかったかと尋ねると、川上さんは不思議そうな顔をして、少し考えてから「してたかもしれんが、口出しは何もされんかったと思う」とあいまいに答えた。

学生新聞の一員として、川上さんは闘争をどのように見ていたのだろう。「多くの学生が、しかも特定のセクトや派閥、団体に属さない一般的な学生たちが、運動に参加していった背景には何があったと思うか」と尋ねてみた。

川上さんは、そこには「学生の自覚」があったのではないかと考えている。具体的にはこうだ。

当時大学に通える人は限られていた。だから、大学に通うことができる者の間には「自分たちはエリートだ」との認識があった。そして彼らは、大学に通えている自分たちが動かなければ社会は何も変わらない、良くならないというプレッシャーや責任感のようなものを背負っていた。

「エリートというのは何も、東大、京大、早慶だけを言うのではない」。川上さんは続ける。他の大学に通っている大学生も、自身に向けられる世間的な評価のようなものを感じていたというのだ。後から調べたところ、実際同時期には、全国各地の大学で学生運動が勃発していた²。当時の学生たちは、「自分たちが社会の中でどういう立場にあるのか」を自覚し、その責任や役割を感じていたという側面が確かにあったと思われる。

当時の大学、短大、専門学校への進学率が20%前後であるのに対し、昨今の進学率は80%を超えている(2019年時点)³時代の学生が「自分たちは限られた存在だ」などという自覚を持つことは、果たして可能なのだろうか。少なくとも私にそのような自覚はない。社会を良くしていくのは自分たちだ、という意識が欠如した世代が、大人になった社会はどうなっているのか。そんなことを考え、少し不安になる自分がいた。

川上さんは大学当局をはじめとする「体制」へのアレルギーと国外的な要因の関係性にも着目する。

「グローバル化が急速に進んだから、今の若い子らには対外的な問題意識やその解決能力が求められているだろう。昔はそれほどでもなかったから、国内や身近な問題に意識や力を向けることができたのかもしれない」。

面白い指摘だと思った。なるほど、確かに今の学生には、国際社会で上手く立ち回る一先進国として日本をとらえ、世界で生じた諸問題への敏感さや、その解決能力を求められているのかもしれない。だが、国外への意識というものは、学生運動に参加した若者にもしっかりとあったのではないかと私は思う。例えば日米関係に詳しい研究者猿谷要は、日米安全保障条約をめぐる安保闘争で、戦後以降継続的に学生が主要なアクターを担ったことを指摘している⁴。

日米関係以外の、対外事情へのアンテナが低かったとも思えない。ベトナム戦争に対するアメリカ学生の反動から、ヒッピー文化や反戦運動が生まれ、フランスで五月革命が、チェコスロバキアではプラハの春が起きた。これらの出来事と、日本の学生運動を照らし合わせ、北野隆一は東京大学の学生運動を記録した著書『プレイバック東大紛争』の中で「時代を共有する」と表現している⁵。当時の学生たちが海外の動向を意識していたことは十分にありうる話だ。むしろ彼らは、世界各地で勃発する運動を目の当たりにし、触発されていたという側面があったのではないだろうか。日本の学生運動の盛り上がりは、海外のそれから刺激を得ていたという見方のほうが、自然なのではないだろうか。

運動の目的は、冒頭で書いたように、学生会館の自治権獲得と学費の値上げ阻止だ。しかし川上さんは、「根本的な問題は当局への不満で、決してそれ(自治権要求と値上げ撤回)だけではなかったはずだ」と考えている。様々な不満や大学に対する不信の集積が運動に結び付けられていたというのだ。中でも、授業の在り方に対する不満は大きかったようだ。

「今、他大学から来る先生はいるか?昔は学生が助教を経て教授になる『内部プロモート』が徹底されていた。教授は下からの突き上げを嫌うから、良き教育者が育たず、知見もアップデートされていかない」。

大学四年間で何人もの人が、「早稲田は学生一流、施設は二流、教授は三流」と冗談めかして言っているのを聞いたことがあったが、あの言葉はきっとこの当時からあるのだろうと思った。少し馬鹿らしい気がしないでもないが、この冗談の意味をまじめに考えてみる。所属する学部の先生の経歴を大学のサイトで眺めてみると、「早稲田卒」は少数であり、川上さんがいう「内部プロモート」は今はないのだろう⁶。提供される教育の質も極めて高い水準にあると思う。施設に関する不満もそれほどない。では、学生は「一流」なのだろうか。確かに学内を見渡せば、優秀な学生はたくさんいる。しかし、早稲田の教授や提供されている教育、整った施設をしのぎ、馬鹿にできるような「一流」の学生はどれほどいるのか。教授の研究や立派な施設に、学生たちは追いつけているのだろうか。勉強不足ではないだろうか――。ここでも、当時の学生と「私たち」を知らず知らずのうちに比較している自分がいた。

川上さんは運動の最前線にいたわけではない。「今度一年の時から運動の先頭にいたやつに会わせてやるよ」と取り次ぎを約束してくれた。

Ⅱ南丘喜八郎 当局は本当に卑怯だと思った

50年前に早稲田の学生だったという人たちをうまく探し出せるのか。これは、企画段階から再三指摘されてきた、取材経験に乏しい私にとっての大きな課題だった。だから川上さんが、「今度一年の時から運動の先頭にいたやつに会わせてやるよ」と言ってくれた時には、大きな安堵感を覚えた。とにかくこれで二人目に話を聞くことができそうだ、と。

川上さんが取り次いでくれたのは、「日本の自立と再生をめざす、肉声の言論誌『月間日本』」の主幹、南丘喜八郎さんだ。『月刊日本』とはそもそもどんな雑誌なのだろう。そう思って、原稿を書いている大学の共用パソコンで同誌のホームページにアクセスしようとすると、「Web Page Blocked」と表示された。大学のパソコンでアクセスが制限される雑誌とは――と少々不安になる。ちなみに、その雑誌は南丘さんを取材して以来、毎月私の下宿先に届いている。

皇居西側、平河町にその編集事務所はあった。エレベーターの扉が開き、降りると、応接テーブルや、デスクトップパソコンが目に飛び込んでくる。すでにそこは、事務所の中だった。ノックをすることもなく、名乗りもしないで、いきなり雑誌の編集事務所の中にいる状況にいささか混乱し、立ちすくんでいると、奥の方から声がかかった。

南丘さんは今年77歳になるが、その風貌には少しの衰えも見て取れない。眼鏡の奥にある鋭い眼光や、まくしたてるような、迫力ある語り口が非常に印象に残っている。

1965年に第一政治経済学部に入学し、政治経済考究会や精神昂揚会に在籍した。南丘さんは、こちらが質問をする前から学生時代のことを語り始めた。

大学当局が「突如として評議員会を開き、授業料3万円、施設費2万円、の学費大幅値上げを決定した」⁷のが昭和40年の12月。早稲田で迎えた最初の冬休み中だった。値上げの通知が和歌山の実家へ届いたことで、南丘さんは事態に気づいたという。「(当時の総長だった)大浜さんは沖縄返還やらで一役買った立派な人だったが、学生の居ぬ間にやりやがって本当に卑怯だと思ったよ。怒りで一気に燃えたね」。声のトーンが一段と上がる。南丘さんは、私の方に身を乗り出し、顔と顔の距離が近づいた。

かつて早稲田は「貧乏人の学校」だった。南丘さんも学費は親に払ってもらっていたが、1人暮らしの家賃やその他生活費などは全てアルバイトでやりくりしていた。

「今の学生と違って真面目で、本当に良く勉強したね」。全共闘代表の大口昭彦氏に「フォイエルバッハ論を読んで2、3日でレポートを書いてこい」と言われるようなこともあった。勉学に対して熱量のある学生が多かったからこそ、川上さんが話したような「授業の在り方に対する批判」は噴出したのかもしれない、と私は思った。この点について問うと、「勉強したくて大学に入ったのに、いざ授業に出ると、でかい教室でマスプロ(マスプロダクション)授業だ。感動して弟子入りしたいと思う教授もいなかったね」と返ってきた。

マスプロ授業とはどんなものなのだろう。帰ってから、耳慣れない言葉について本で調べてみると、「登録者数が2020人である。(中略)講義をした教室の座席数は300しかないから、七倍近い人数で、立ちんぼどころの騒ぎではない。廊下にまであふれるというすさまじい授業である」「マスプロ教育批判をする先生の授業が最大のマスプロ」⁸といった調子だ。オンライン授業の聴講者数が、大学の一番大きい教室の座席数を超えていたいれば、それはマスプロ授業なのだろうか――。そんな、どうでもいいことを考えてしまうのは、良くない癖だ。

講義の内容に対してどんな不満があったということまでは覚えていないようだが、南丘さんが「早稲田の授業の在り方」に何かしらの強い不満を抱いていたことはよく伝わるエピソードだった。

授業の内容と学生会館の管理運営権の要求には、少し関係しているところがある。当時早稲田では、「左翼的な思想家」について教える先生はおらず、学生たちは本を読んだり、学外の人物から話を聞いたりして、いわゆる「独学」でこの手の学問を吸収したそうだ。特定の思想や過激な学問を学内から排除しようとする当局や国に対して、学問の自由を標榜し、その学び舎としての学生会館の管理運営権を求めたというのだ。私がこれまで読んだ文献の中に、このことを指摘する記述は見られなかったため、驚きとともに、この先早大闘争のことを考えていく上で、非常に重要な話を聞いたと思った。

「お前ちゃんと本読んでいるか?今の小説なんて無意味だぞ」。話題は度々「今の学生」である私に対する批判に変わった。反論はできなかった。南丘さんの話の節々には国内外を問わず著名な思想家の作品が登場するし、学生時代に読んだ本が、彼の考え方の拠り所となっているのだと感じることも多かったからだ。

入学の決め手も高野善一の『早稲田学風』という本を読んだことにあったという。「国立大学は国に握られている。国家権力に立ち向かえる人を育てるのが私立大学だ。だから多少学費が高くなっても、在野の精神と学の独立を尊ぶ早稲田に入学したんだ。青成瓢吉も知らないんだったら、今日の取材も話になんねえんだぞお前さん」。

またしても釘を刺される。やはり、返す言葉はなかった。南丘さんが、私立と国立の違いをそんな風に捉えていたことに驚かされたのだ。「何を学びたいか」もさることながら、「どんな生き方をしたいか」までを考慮に入れて進学先を選ぶ発想はなかった。そのことを、感心の念とともに伝えると南丘さんは「いきいきしてないんだよね、お前さんも含めて今の学生は」とこぼした。

話を聞く中で、機動隊が導入されたことに対する見解を聞いてみたくなった。「学問の独立」を掲げた大学が、他の権力体を学内に入れその実力に頼ったということには、大きな意味があるように思えるからだ。

やはり、「学の独立はどうなった」といきり立ったという。机や椅子に火を付けて暖を取っていると、闇夜に機動隊のヘルメットがキラキラと光っていたことをおぼえている。とても怖かったが「力の限り暴れよう」と思ったそうだ。

屈強な運動部員による「ストライキ破り」についても「怖かったね」と振り返る。早大闘争の際、運動部の学生の多くは大学当局側についた。推薦という形で入学しているため、「学校の犬・手先」にならざるを得なかったのではないか、というのが南丘さんの見方だ。ストライキやバリケードで部活動が活動不能に陥ってしまうと、自然と退学になってしまうということもあり得た。本を読む中で、体育局の学生が大学側についたという事実は知っていたが、その理由については今一つ判然としなかったため、これも貴重な情報だった。

2時間を超える取材を終え、「ちゃんと本読めよ、勉強しろよ」と南丘さんから手渡されたのは尾崎士朗著の『早稲田大学』だった。南丘喜八郎の名で記された同書の巻末解説にはこうあった。「早稲田は幾多の無鉄砲な『瓢吉』を育んできた。彼らは決して本郷の「三四郎」を真似したり、追随することなく、異端の一本独鈷を貫いてきた。(中略)黙して語らぬ大隈の銅像は、早稲田の現況を見て何を思うのか」⁹。早稲田生であること、そして学生であることの意味と責任について、真剣に向き合わなければいけない。そう思わされた取材だった。

Ⅲ中野翠 今一つ専念できなかった学生運動

「このあたりもすっかり変わってしまったね」。中野翠さん(76)=1965年第一政治経済学部入学=は早大正門近くの喫茶店「ぷらんたん」の窓の外を見てこうつぶやいた。取材場所に選んだこの喫茶店は、中野さんが学生だったころからあったという¹⁰。外には、登下校中の学生がたくさん見えた。ちょうど、「さあ何から聞き始めようか」というところだったので、当時の学生と今の学生の雰囲気にはどのような違いがあるのか尋ねてみた。すると中野さんは、「昔の学生はむさくるしい感じ。大口(昭彦)さんなんかは、ぼくとつとしていて、人を惹きつけるような人間的な魅力があった。今の学生は、なんというか清潔でスマートだね」と笑って答えた。

運動に参加した理由は、何か特定の思想に共鳴したからではなく、「なんとなく面白そう」という好奇心だったという。勉強をしていないと「理論で打ち負かされると思った」ために、社会科学研究会(社研)や歴史研究会に入って、マルクスやエンゲルスの著作を読み込んだ。だがそうしたところで、早大闘争に没頭することはできなかった。参加していながらも、どこかでそれを冷静に見つめていたという。だからといって、運動を批判することもできずに、悶々とした日々を過ごした。中野さんは当時のことを思い出すようにして、ゆっくりと話す。

運動にのめりこめなかった理由としては、中野さん自身が女性という立場であったことを挙げる。

「女がデモ隊列に入っても迫力がなかった。男子学生のように学校での泊まり込みや雑魚寝もできなかった。できることと言えば、パクられた人(刑務所に入っている人)に差し入れやお見舞いをすることくらい」。

これでは戦時中と同じじゃないか、と思ったそうだ。そんな形であっても熱心に早大闘争に関わり続ける女性たちもいた。そういう女性たちを見ながら、尊敬の念を抱きつつも「自分にあんなことは絶対にできない」と思っていた。こうして中野さんは、片足を踏み入れた学生運動から遠ざかり、それを外から見つめるようになっていった。

「私と同じように、悩める時期に自分を何かにゆだねたい、何かに準じてみたいと思う人が多かったように思う。『左翼』はそのような要求に応えるものだったのではないか」。

中野さんは早大闘争が拡大した要因をこう指摘した。精神的に不安定な学生時代。眼前には学生運動の隆盛がある。そんな状況を想像すれば、明確な問題意識を持たずとも運動に携わっていった学生が数多くいたことをなんとなく理解できた。

大人を小ばかにしたり、試したりするような風潮も運動の中にはあった。

「自分たちの親の世代は、あの無意味な戦争を止められなかった。一方で私たちは戦後の徹底的な民主主義教育、平和教育を受けて育った世代だった」。

こうした世代間のギャップがエネルギーや反動となり、闘争の拡大につながっていったという側面もあったようだ。

改めて、自分が生きている「今の時代」について考えを巡らせてみる。かつて起きた二度の大戦からは遠く、物質的にもある程度は恵まれているといえる時代に生きている。そんな今の学生たちが、普段から、上の世代に対する不満を抱いているということはあまりないように思える。少なくとも私や私の友人たちはそうだ。投票など意思表明の機会はあれど、今の世の中の在り方を規定しているのは、私たちより上の世代の人間、つまり大人たちだ。ならば、決してひねくれる必要はないが、いつでも大人たちの姿を冷静に見つめるような眼差しが必要なのではないだろうか。

早大闘争のように活動や主張が高じて、悪い方向へ向かってしまうことは本当に良くないことだと中野さんは懸念する。思想間の対立や、運動の体制の衝突はしばしば暴力やテロと結びついてしまうからだという。1971年に連合赤軍事件が起こった際には、「自分たちも早稲田で似たようなことをしていたのではないか」と同世代としての申し訳なさを感じたそうだ。確かに警察や機動隊との衝突の中では、多数のけが人が出ているし¹¹、特定のセクトに入った結果人生が思わぬ方向へ進んでしまった学生もいることだろう。世間を揺るがすような凄惨な事件と、学生運動の間には共通するところがあったのかもしれない。

「若い人にははけ口とか他の楽しみが必要なんじゃないかな」。中野さんは運動から遠ざかりながら、平凡パンチやanan、non-noなどのファッション雑誌に夢中になっていく。ちょうどこの頃から、何かを書いて、見てもらうことを仕事にしたいとぼんやり考え出したそうだ。今では中野さんは、週刊誌に寄稿したり、本を書いたりするような著名なコラムニストだ。

取材を終え二人で店を出ようとしていたところに、「先日はありがとうございました」と店員が週刊誌『サンデー毎日』を手にやってきた。中野さんが担当しているコーナーに喫茶店「ぷらんたん」のことが書かれていたのだ。「いえいえ、こちらこそ勝手に書いちゃって申し訳ないです」と中野さんは笑って応じる。

「じゃあ私は少しこの辺をぶらぶらして帰りますね、学生会館(かつて学生会館のあった場所=現在の27号館のあたり)の方へ行ってみようかな」。そう言って中野さんは去っていった。

Ⅳ山下正寿 権力の恐ろしさを学んだ

「話したいことはいっぱいあったが、本に入り切らなかった。当時の事をジャーナリストや研究者に掘り出してもらって、今の学生のために役に立ちたい」。こう話すのは、太平洋核被災支援センターの事務局長を務める山下正寿さん(77)=1964年教育学部入学。

本とは『1966年早大学費闘争の記録』という単行本のことだ。私は、この本の中にあった山下さんの寄稿を読み、本人に「話を聞かせて欲しい」と取材をお願いしたのだ。

「アジ演説をして、ビラで大隈講堂をゴミだらけにしてデモに出ていく。片付けるのは学校の用務員。何が革命集団だ、何が労働者決起集団だ。大学で働いている労働者に対して何も感じないということに対して、許せない気持ちがわいた」。

取材の序盤で飛び出した、とても印象に残っている言葉だ。山下さんは温厚そうで、慎重に言葉を選ぶ方だ。だが、時に口調が強くなり、感情の高ぶりをうかがわせる場面もあった。

早大闘争が起きた当時、山下さんは教育学部の自治会の副委員長だった。1月18日朝から実施された¹²ストライキに関して議決をとり、自身も賛同の意を示したという。ただ、ストライキの実施が可決したのは良いものの、初めての試みであったため、誰もが皆、何をすれば良いのかわからなかったそうだ。そこで山下さんが取り組んだのが討論だった。

大隈銅像の前でドラム缶に火が焚かれた。学生たちはそれを囲み、理解のある教授も含めて夜通し語り合ったのだ。議題は、早大闘争ことのみならず「早稲田の在り方」や「早稲田に入った理由」「学ぶことの意義」などにまで及んだという。

しかし、現実は山下さんが望んだとおりには進まなかった。机やイスで、バリケードが築かれ、学校が封鎖されてしまったのだ。

「『バリケードを張れば大学側が下りてくる』と安易に考える者も多かったが、そんな簡単なことではない。逆に、大学に行きたいと思う学生を遠ざける結果になってしまった。本気で何かを変えたいのなら、1人でも多くの学生が参加できた方が戦略的に合理的だった」。

だが、この話にはもう一つの側面がある。後からわかったことだが、学生内部や教授会の中に機動隊が密かに紛れ込み、学生陣営の分断や、「非合理的な戦術」の煽動を画策していたというのだ。「敵を内部から破壊しようとする。徹底的で、時に暴力的なこともいとわない」。これこそが権力の恐ろしさだと思ったそうだ。

教育学部の自治会の副委員長で目立っていたことや、討論をベースに運動を進めようとしていたこともあって、山下さんは、様々な勢力から目を付けられるようになる。行進中、デモ隊に混じっていた私服警官と小競り合いになった際には、「山下を捕まえろ」と名指しされたことがあった。「多くの学生や日本の国民からも賛同を得られるような闘争を展開しよう」と演説した際には、体育局の学生に胸ぐらを掴まれ、学生服のボタンがはじけ飛んだという。革マル派の学生に角材で肘を殴打されたこともあった。「彼の腕がふるえていたのをはっきり覚えている。連中は自分たちがやっていることに疑問を持っていたのかもしれない」。

山下さんは公安からもマークされていた。ブラックリストが大学側に回付され、山下さんら主要メンバーの卒業を妨害しようとする動きもあった。必死で抗議した末に「教育史における早大闘争の意義」というテーマで十数枚のレポートを提出し、なんとか必修の日本教育史の単位をとったこともある。学生運動を忌まわしく思っているであろう大学側が、なぜ「教育史における早大闘争の意義」というテーマを山下さんに課したのかはよくわからなかったが、不思議で面白いエピソードだった。

権力への向き合い方こそが、山下さんが早大闘争から学び得た教訓である。「権力にできないこと、それは仲間をつくること、そして楽しくやること。敵を少なくして仲間を増やす。そうすれば運動は広がる。継続できる」。「仲間」「楽しく」といった言葉が並ぶものの、山下さんの顔に笑みはなく、語り口が力強くなっていくのが印象的だった。戦いの中のエピソード一つ一つをたどっていけば、中には「笑い」があるのかもしれない。ただ、これまでのことを一挙に振り返るとなると、肉体が覚えている痛みや、恐怖感、悔しさが、楽しい思い出をかき消してしまうのではないだろうかと、思った。

早大闘争が終わり、大学を卒業してからも戦いは続いた。教員になりたかった山下さんは、学生運動の参加者を本採用しない教育委員会に抗議をした。自分と同じような境遇にある人たちと連帯し、「思想差別だ」と訴えた。当時、画期的だとして注目を集めいていた岐阜県恵那市の教育や、沖縄県の平和教育を仲間と一緒に見学しに行くこともあった。こうした活動が実り、教育委員会はやがて、200人以上の「臨時教員」を本採用した。山下さんも最後に本採用された。

何のために早稲田で学ぶのか――。ドラム缶の火を囲んで話し合われた、重要な議題だ。「市民の生活を反映する学問、市民の役に立つ勉強がしたい。それが早稲田らしさではないか」。山下さんはそう考える。学費の値上げに反対する運動も、「庶民のための早稲田」を守るために展開されたという側面が確かにあったのだろう。

果たしてこれまでに、腰を据えて「早稲田らしさ」「早稲田で学ぶ意味」について考えたことがあっただろうか。取材を終えて、そう自問してみる。残念ながらその答えは「ノー」だ。ならば、一度しっかり向き合ってみよう。入学して4年が経ってしまって、ずいぶん遅くなりはしたが。

Ⅴ呉智英 納得できる主張はなかった

「一番変わっていたのは徹底して無党派の、一匹オオカミ的活動家であったことだ。(中略)党派やそれに属する活動家に対してはっきりとした批判的姿勢があった」¹³。故作家宮崎学が、自叙伝「突破者」の中でこう評した人物。呉智英さん(76)=1965年法学部入学=だ。日本マンガ学会の会長や理事、京都精華大学国際マンガ研究センター研究員などの変わった経歴を持ち、「封建主義 その論理と情熱 さらば民主主義よ!」をはじめとする著書も多作だ。異色の経歴や、宮崎氏の評価から「どんな方が来るのだろうか」と興奮と不安が入り混じった心境で、高田馬場の喫茶店で呉さんを待った。呉さんは、時間ちょうどにキツネ柄の襟シャツにトレードマークのハットといういで立ちで現れた。

「風俗や気質ががらっと変わった時代だったね」。呉さんが入学した1965年。周囲は皆、学生服に身を包み、上級生はセーターやブレザーを着ていた。しかし、それから2、3年もたつと、ジーンズを履いて授業に出る生徒が増えた。平凡パンチが、Ivyルックを広め、みゆき族が銀座を歩くようになり、完全な戦後生まれ世代が大学に入ってきた。1960年代後半は、世の中の雰囲気が大きく変わっていく時代であり、そんな時代に早大闘争はあったのだ。

呉さんは、宮崎氏については「異質な存在」と評した。当時、日本民主青年同盟(民青)に属した人のほとんどが、「地方の名門高校でマルクスに感化され、上京してきた秀才」であったのに対して、宮崎氏のルーツは京都のやくざにあったためだ。実際に宮崎氏の著書にも、「親父の宮崎清親は(中略)伏見を本拠とするやくざ組織、寺村組の初代組長だった」¹⁴とある。「行動力があってね、共産党の中でもある時期までは重宝されていたんだよ」。後に宮崎氏は、共産党からパージされる。買われていた行動力が「過激さ」として危惧されるようになったことが理由だと呉さんは考えている。「特にリスペクトはしていないが親しい仲」だったかつての友人を、「もう結構忘れちゃったけどね」と懐かしそうに振り返った。

呉さんが「党派やそれに属する活動家に対して批判的」だった理由は、単に当時人気のあった思想家の著作を読んでも、納得できる主義主張がなかったから。学生運動の党派となれば、主義主張は、本流からさらに分派される。「もっと納得できない箇所が出てくる。(各派閥の)理論的な指導者の本を読んでもこれはいかがなもんかなぁと思うことばかりだったよ」。注文したあんみつをスプーンですくいながら話す呉さんは、なぜかとても愉快そうだ。

「あのね、108人の豪傑がいてさ、107人目までは単ゲバ(単純ゲバルト=腕っぷしが強いだけの人)で、最後の一人だけが智謀なの。それが呉用」。いつの間にか、呉さんのペンネームの由来へと話題が移る。学生時代から漢籍を好んで読んだという。水滸伝、西遊記、三国志、金瓶梅など中国四大奇書が特に面白かった。見栄を張って、ドイツ語でカントも読んだ。日本古典も当然読んだ。「皆どこまで理解していたかわからないけど、競い合うようにして読んだね」。

これまでの取材をさせていただいた人たちに共通しているのは、本当にたくさんの本を読んでいるということだ。しかし、ドイツ語でカントを読んだという人には出会わなかった。「驚異的な読書家。但しその知識によりかかることなく懸命に自前の考えを編み出そうとしていた」¹⁵と宮崎氏に言わしめるだけあると感心していると呉さんは、「まあ、今の学生が村上春樹を読むのとおんなじ感覚だよ、俺は村上春樹は好きじゃないけどさ」と笑った。村上春樹は私も好んで読むが、カントと比較するものではない。そう思ったが、何も言わないでおいた。

先にも何度か書いたように、早大闘争は学生会館の管理運営権と学費値上げをめぐって繰り広げられた。しかし、呉さんは「実際には、大半の学生の関心は授業料の値上げにのみ向けられていた」と当時を回想する。この話には非常に驚かされた。これまで読んだ、早大闘争に関する文献や資料の中には、学生会館の管理運営権要求と、授業料値上げ反対の2つのテーマの間に、熱量の差異があったというような記述は見られなかったからだ。話を伺ってきた方々からも、そんな話を聞いたことはなかった。さらに呉さんは、過激な指導者たちは「2つは同じ課題だ」と多くの学生を動員・煽動していた側面があったとも指摘している。

残されている文献を読むことは、歴史を把握するうえで有効な手段だ。だが、それだけでは史実を見落としてしまったり、誤った記録をうのみにしてしまったりする可能性があるだろう。過去を正確に把握するには、当時の記録をたどることと、当事者の生の声を聴くことの両方が重要になってくると感じた。

学費の話が出たところで、かねてより気になっていた疑問を呉さんにぶつけてみることにした。疑問とは次のようなものだ。

学費の値上げは新入生から適用される。これは一見すると、「その時点で在学している学生たちには直接関係のないこと」のように思える。それにもかかわらず、どうして学生たちは本気になって、行動を起こしたのだろうか。就職や卒業を控えているという彼らの立場やリスクを考慮すれば、謎はいっそう深くなる。

呉さんはまた、愉快そうに笑いながら答える。「そーんな不思議なことじゃないだろう。アメリカがベトナムにナパーム弾を落として、俺には関係ないって言えるか。20年前に日本は原爆を落とされているじゃないか。日米安保にも関わってくるでしょう。全部繋がっていると思うよ」。

当時の熱い思いと正義感がひょうきんな語り口から飛び出した。実に呉さんらしい答えだった。だが、呉さんのように「全部繋がっている」と、学費値上げの問題を自分事として捉えていたとは、到底思えない。皆それぞれ、少しずつ違った問題意識や違和感を抱き、運動に参加していたというのが実際のところではないだろうか。その中でも、「あるべき早稲田の姿」のイメージを各々が持っていたという点は、当時の早稲田学生皆に共通していたように思える。そのイメージと実態の乖離こそが、運動のエネルギーになっていたはずだ。決して建前やうわべだけのものではない、「あるべき早稲田」へ馳せた思いがあったのだ。複数の当事者に話を聞いてまわるうちに、つくづくそう思うようになった。

Ⅵ広田次男 後の人生は覚悟の上だった

「これから先、人生あんまりいいことはないんじゃねえかな」。世間一般からすれば損をすることになると思っていた。背中を向けて逃げ出すこともできたが、「どうふるまうのが自分の生き方か」という問いに向き合った結果、早大闘争の中心メンバーになる道を選んだという。後の人生は「覚悟の上」だった。

広田次男さん(77)は1964年第一法学部に入学した。早大闘争には大学2年生の時から参加した。

運動の中では、第二学年連絡協議会(二連協)の議長を務めていた。「早大闘争を理解する上で、この連絡協議会を知ることは極めて重要なんです」と広田さんは話す。連絡協議会は、学部や学科を超えて学生たちが結集した組織だ。二連協のみならず、三連協、四連協があり、学費値上げに対して最も強い問題意識をもって「素晴らしい活動を展開していた」のが四連協だった。ただ、就職先が決まり、すぐに卒業してしまう人達の四連協、ゴールデンウイークを過ぎると就職活動が忙しくなる三連協は、どうしても運動への関与が限定的になっていった。そんな中、先輩たちの頑張りを無駄にはできないと早大闘争を引っ張っていったのが二連協だったという。後で詳しく述べるが、この二連協をまとめた経験は、その後の広田さんの人生に大きな影響を与えている。

広田さんは弁護士だ。現在は福島原発被害弁護団の共同代表として、集団訴訟原告の弁護を手がけている。6つの地域の被害の特性を調べる過程にやりがいを感じており、「地域で異なる被害状況や地域の特性を反映する戦い方をしないといけない」と話す。やり出せばきりがなく、休む日はほとんどないという。弁護士になろうと思ったきっかけは、早大闘争の中にある。それは、「翌日機動隊が突入する」という知らせを受けた夜のことだった。ある弁護士が、不安になる学生たちを集めて、「捕まった場合にはどうしたらよいのか」について説き、安心感を与えてくれたという。この時に広田さんは、「いつの日か、こういうところで、こういうことを話せる弁護士になってやろうと固く固く思った」という。だから、早大闘争に関わるという決断がなければ、広田さんが弁護士になっていたかはわからない。

「学生運動の経歴を持った奴が裁判官や検察になるのは不可能。弁護士になるしかなかった」。広田さんはそう考えている。Ⅳ章で登場した山下さんも、運動参加者というレッテルが災いして、新卒で教員として雇用されなかったこと語ってくれた。学生運動は確かに人生を変えるものだ。そして、それは本人にとって望ましい結果をもたらすとは限らない。むしろ、人生の幅を狭めてしまうというケースが大半ではないだろうか、と思う。しかし、広田さんは今では、国中が注目を集める裁判の最前線に立つ大物弁護士だ。山下さんは自らのたゆまぬ努力もあって、最終的には正式に教員として雇用された。Ⅱ章で登場した南丘さんは、自ら雑誌を創刊している。中野さんは、その名を知らない者はいないほど、著名なコラムニストだ。呉さんは自他ともに認める評論家だ。これらのことを考えたときに、私は彼らの「逞しさ」や「圧倒的な力強さ」を感じずにはいられない。そして、それらはが、早大闘争を通じて培われたもののであるかのように思えてならないのだ。

二連協の議長としては、クラス討論を繰り返した。バリケードという先鋭的な手段を使えば、ついてくる学生が少なくなると考えたからだという。誰もが参加でき、早稲田の在り方について意思表明さえできれば、それで良かった。それを実際に体現できる形が、討論だったのだ。バリケード封鎖やストライキを好んでやりたがる「過激な人たち」は愚かだと思ったそうだ。だが一方で、「過激な人たち」を排除することも、非難することもしなかった。その理由は、運動の規模を大きくするところにある。あらゆるタイプの学生を二連協の中につなぎ止め、いかに大きな組織にするかを一番に考えた結果だったという。細かい考え方や一つ一つの判断は少しずつ違っていても、目的を達成するために最も合理的だと思った行動をとっていた姿は、教育学部をリーダーとしてまとめていた山下さんと重なるところがあった。「愚かだと思った」連中を仲間にするというのは、ある種の「ジレンマ」的状況だったという。だが、この経験は今の仕事に生きているそうだ。「仲間を集めるということ。一人の千歩より千人の一歩。ほとんどあの時の原則で動いているよ」。よどみない言葉は、私の心に残っている。

「どんな意見も出してくれ」と求めた討論の中では、大学への不満が飛び交い、その内容は多岐にわたった。例えば授業の質に関する不満だ。「大教室の授業っていうのはつまんないの。有名な教授は、自分の書いた本をずらずらと棒読みするだけとかね」。施設についての不満も出た。図書館のトイレが足りず、いつも長蛇の列ができていた。学食の席が足りずに立って食べることもあった。「つまんないことだけどね」と広田さんは笑う。施設や設備に関連する問題は、学校側が予想だにしないベビーブーム生まれの学生の数に対応できなかったという側面があると考えられる。早大闘争が起きた年代は、第一次ベビーブーム生まれが、大学生になった年代とだいたい重なっている¹⁶。だから私としては、設備の充足・増設を目的とした「学費値上げ」はある程度理解を示せるものなのだ。実際に、当時教務部長であった村井資長は「日本の大学は欧米と比べれば、キャンパスの広さから先生の研究室から雲泥の差ですから、(中略)大学復興の『基礎工事』に随分と力をそそいだのです。その『原資』の一部には学生諸君の授業料もありました」¹⁷と振り返っている。ただ、だからといって、大学側に肩入れしたり、同情したりするものではない。そもそも、不用意かつ無計画に受け入れ学生の数を増やしたのは大学だ。そして、そのしわ寄せが学生に向かったという構図で一連の出来事を捉えると、やはり大学側には大きな非があると思うからだ。学生たちの不満も十分に理解できる。

「今の早稲田は綺麗になったね」。広田さんは先日、早稲田を訪れたそうだ。綺麗さと引き換えに、猥雑で熱っぽいあの頃の早稲田らしさはなくなっていたという印象を受けたという。学生の雰囲気もずいぶんも変わった、と見ている。「あの頃の早稲田の学生は、もの悲しさを一面に秘めながらものすごいエネルギーを秘めている。なんとも不器用な感じだったね」。そう言う広田さんの表情はどこか寂し気だった。

ただ、今の学生にエネルギーがないわけではないとも考えているそうだ。それが表面化してこないのは、「社会的な物ごとの本質が見えにくい時代になっているから」だという。広田さんの念頭にあるのは、今の政治の状況や、訴訟を受け持っている原発事故の問題、それをめぐる政府の対応だろう。だからこそ広田さんは説明を尽くすこと、地道に理解を広げていくことが自分の役目だと考えている。「私と私の仲間だけが頑張っていても仕方ない。一人の千歩より千人の一歩。どう伝えていくのかが私の使命です」。そう力強く言い切った。

Ⅶ前田健一 支配されているという意識

早大卒業後は院進。その後も障がい者の福祉行政活動や、虐待を受ける子どもの自立支援活動、厚生施設での活動に従事してきたという¹⁸。この前の夏休みに、日雇い労働者の町として有名な大阪の釜ヶ崎を訪れていたことや、かねてより生活が安定しない人々に関心を寄せていたこともあってか、『1966年早大学費闘争の記録』に記載されていた、風変わりな経歴は私の目をひときわ目を引いた。一般に言われる「社会的弱者」に寄り添い続けている彼の人生に、早大闘争はどんな影響を与えているのだろうか。どうしても話を聞いてみたい。そう願いながら、前田健一さん(79)=1963年第一政経学部入学=に手紙を送った。返事には次のように書かれていた。

当時の先輩、同輩の強い連帯感に包まれて(早大闘争)に参加し、成長させていただきましたおかげで生まれました、「生涯を通じて、被支配階級の人と連帯して社会変革のために努力する意識」が、細々ながらその後の60年間の人生を支えてくれました。

数日後、前田さんが運営に関わる、世田谷の障がい者雇用の喫茶店での取材が実現した。前田さんは、周囲の様子を気にかけ、時に声をひそめたるようにして当時のことを語ってくれた。この様子には、今の前田さんの立場が関係しているのだろうかと思い、とても申し訳ない気持ちになった。同時に、それでも当時のことを語ってくれている前田さんに深い感謝の念も抱いた。

若いころに参加した学生運動の受け止め方は、その後辿ってきた人生や、各々が現在おかれている立場によって変わってくる。それは当然だ。しかし、おおよその傾向というものは全共闘白書のアンケート調査から見えてくる。例えば、「全共闘・学生運動への参加をどう思うか」という項目(調査対象571人)では1位「誇りに思っている」296人、2位「その他無回答」136人となっている。また、「全共闘・学生運動に参加したことをつれあいや子供に話しているか」という項目(調査対象526人)で話すつもりはないと回答した人は25人となっている¹⁹。

前田さんは、三重県の公立高校から早稲田大学に進学した。運動には大学3、4年時に関わっている。大学入学前から公害・労働問題といった社会問題に関心を持ち、「上には、権力には負けない」という意識をもって、在野の精神を基本教旨に掲げる早稲田の門をたたいた。

前田さんが入学したころには、すでに思想色の強いグループが活動していた。だが、その主張やビラからは「荒っぽく人、を寄せ付けない雰囲気」が漂っており、魅力を感じることはなかった。そんな前田さんが、早大闘争に加わることになったきっかけは、大学2年時民青に加入したことにあった。「実直な男で、社会問題には直進的だった」と評する、故上野俊樹氏(のちに立命館大学の教授などを務めた)の説得に負けた。

学生たちが、大学や大学の運営方針に違和感を抱き始めたのはちょうどこのころだった。例えばこんな話がある。

Aという学生が、合格点数に達していたにもかかわらず、不当な形で早稲田への入学を阻まれた――。Aが不合格にされた意図は今一つわからないが、Aがある有名な大学の教授の息子だったという事実は、新たな憶測をかき立てる。

これが本当ならば衝撃的な出来事だ。ことの真相はさておき、過激なグループはこれを好機と見て、学生会館の管理運営権要求を掲げ、一般学生を一挙に扇動しようとした。さらに、こうした中で大学当局は、「説得力のある説明なし」に、学費の値上げを決定する。学生の不満はピークに達した。早大闘争が勃発する経緯は切れ切れで、複雑であるが、前田さんは取材の中で繰り返した「非民主的な大学運営」こそが、最も大きく、直接的なひきがねとなったと考えられる。

早大闘争勃発の「契機」とは別に、学生運動に多数の学生が参加した背景的要因には実に様々なものがある。このことは今までの取材でも見えたが、前田さんもまた、興味深い話をしてくれた。

前田さんら「学生運動に参加していた世代」が中学・高校に通っていた時期は、労働関連死傷者数がピークに達した時期であり²⁰、新日本窒素の工場排水が原因となった「水俣病」を含む公害問題が社会問題化し始めた時期だ。高度成長の「ひずみ」があらわになった時代なのだ。また日米安全保障条約をめぐる運動、いわゆる60年安保が起きた時代でもあった。前田さんは、高度成長のひずみをめぐるデモや、60年安保闘争に参加していた中学校・高校の先生の姿を見て、感化される。そして、高校生になってからは、自らも運動に関わるようになっていったと振り返っている。

同世代の早稲田生が、それぞれの地元で似たような経験をした後に早稲田に入学していたことは十分に考えうる。大学入学以前の経験が、学生運動に参加することの心理的なハードルを低くしていたという側面もあるのではないだろうか。

前田さんは、早大闘争の中で「支配されているという意識を持つことの大切さ」を学んだという。よく考えてみると、私たちは誰でも、学校や会社、国、政府など組織の中に包摂されている。前の2つについては、はこちら側が望んで加入していくものであるが、政府や国となれば話は少し変わってくる。ある国で生まれそこで生きていくことを選択した時点から、自動的に組み入れられるものだからだ。所属すること、管理されること、支配されること――。それぞれの明確な違いは何なのだろうか。前田氏の話をメモしたノートを見返しているときにふと、そんなことを思った。決して過敏になる必要はないのだが。

Ⅷ杵築直子(仮名) 石鹸を手に出会った人たち

「中野さんに加えて、もう一人くらい女性の証言を聞けないものだろうか」。そんな思いが、原稿を書き進める私の頭の片隅にずっとあった。中野さんの話を聞き、ごく少数の女性が闘争の中でどんな役割を担っていたのか、どんな思いでいたのかについて、より深く知りたくなったのだ。早大闘争のことを記録した文献を読んでも、女性の登場や、女性に関する記述が圧倒的に少ないという印象が強かった。早大闘争が始まった1965年時点での女性の4年制大学進学率は4.6%にとどまっている²¹ため、早大闘争に参加していた女性が極めて少数であることは、当然と言えば当然だ。しかし、ルポルタージュ内に登場する男女の人数構成を考えると、どこか物足りなさを感じる。

厚かましいことは承知で中野さんに、「中野さんと同じように、女性という立場で学生運動に参加していた人を覚えていたら紹介していただけないか」と連絡を入れておいた。それから数週間後。「あなたの望むようなお話しができるかはわからないけれど」と、匿名を条件に取材に応じてくれる女性が見つかった。さらにそれから一か月ほど経った日。高田馬場から山手線に乗り、巣鴨にある杵築直子(仮名)さん(77))の家にうかがった。

1964年に教育学部に入学した。髪は赤茶色で、はきはきと話す方だ。面白かった出来事について話す時には笑い声も交じり、声のトーンがひときわあがった。

入学当初は「言葉」に関心があったため、放送研究会に入会した。しかし大学2年時、早大闘争が盛り上がる最中に学級委員に選ばれたことがきっかけで、社会科学研究会(社研)に入った。「クラスをまとめるべき立場の私は華やかなことはしていられない。社会問題や政治問題に精通している人がいる環境に身を置かなければ」。そんな思いに駆られたという。社研に入ったことで、杵築さんの大学生活は大きく変わった。大学生協の学生理事会や、社研が加盟する文化団体連合会(文化系サークルの連合組織で、略称は文連)の中で、顔が広くなった。文連の女子代表として、大学当局側3人との団体交渉にも登壇した。はじめは聞き取ることすらできなかったアジテーションも、だんだん理解できるようになっていった。

「数が足りないから救対(救援対策本部)にいてちょうだい」。あるセクトの関係者から声をかけられたのは、1966年2月2日、機動隊が学内に突入し、203人が一斉逮捕された時のことだった。救対は主に、警察署に留置されている学生に差し入れを持っていく役割を担う。杵築さんは、救対の一員として、石鹸、歯ブラシ、タオルを手に都内の警察署を回ったという。「差し入れ品がなくなってくると、『悪いけど、彼は石鹸だけね』なんてこともあったね」と、杵築さんは笑う。羽田の警察署へ差し入れに行った際には、留置された男子学生の母親と妹に睨まれた。杵築さんを過激派のメンバーと勘違いし、「自分の家族を扇動したのはこの人か」、と思われたからだ。

「やっぱりこういうのは女の人が行ったほうがいいから」。話の中でそんな言葉が飛び出した。はっとさせられ、その理由について尋ねてみると、「男が行くよりも、警察が多めにみてくれることがあるから」とのことだった。複雑な心境でいる私をよそに、「担任の先生の名前を偽名にして入っていたのよ」と、杵築さんはとても愉快そうに話を続ける。話し方から察するに、杵築さんは救対の活動を楽しんでいたのかと聞くと、「楽しくはなかったが、出会えないような人と知り合いになれることは嬉しかった」と答えてくれた。連合赤軍の議長などを務め、後に、日航機「よど号」ハイジャック事件や大菩薩峠事件で有罪判決を受けることになる塩見孝也²²も、警察署を回る中で運よく出会えた人の一人だそうだ。

全共闘代表の大口昭彦氏と寄り添って歩き、「アベック」を演じたこともある。1966年3月11日、明らかに不利な戦況と判断した学生たちは、潜伏している闘争の主力メンバーを大学に送り出した。大口氏も逮捕覚悟で、大隈銅像と背中合わせで最後の大演説を打つ予定だった。その道半ばで逮捕されてはいけないという理由から、大口氏は変装し、「彼女」役の杵築さんをわきに連れた。タクシーの中で合流し、学内を二人で歩いたというが「いいって、離れろ」と恥ずかしがっていたそうだ。結局、大口氏は、演説を始めてすぐに機動隊に逮捕されてしまう。

どんな物事に対しても、裏から、斜めから見ようとすること。それこそが、杵築さんが早大闘争を経て身に着けたことだという。権力は何を隠そうとしているのか。そのことをいつも考えている。重要なことだなと思いつつも、「いつも」斜に構える生き方はしんどいだろう、ほどほどでよいではないか、と思ってしまったのが正直なところだった。すると杵築さんは私の腹のうちを見抜いたか、自身の母親の病状が悪化するつい最近まで、国会前へ足を運んでいたことを話してくれた。「こんな年寄りが『あなた、私服(警察)でしょ、わかるのよ』なんて言ってたのよ」と。

あとがき

「なんでまた学生運動を?」。友人や親や先生に卒論のテーマについて打ち明けると、必ずそう問われた。実のところを言うと、当初、この問いに対する明確な答えは自分の中でも定まっていなかった。だから、聞かれるたびに内心「面倒くさいな」と思いながら、はぐらかすことも多かった。もちろん学生運動に大きな関心はあった。ノンフィクション作品の中で描かれる戦後の空気感に興味があり、その中で、今の自分と同い年くらいの学生がどんな風に過ごしていたのかを考えると、そこには必ず学生運動があった。東大安田講堂で三島由紀夫が学生と議論をする映像を見て、なぜか心がドキドキしたこともある。好きな作家が書く小説にもしばしば学生運動が登場した。でも、どれも私の学生運動に対する好奇心を駆り立てた本当の要因ではなかった。

では、本当の要因は何なのか。ずいぶんと考えた末、この問いの答えには祖父の存在が関係しているのではないか、というところに行きついた。

かつて、祖父は京都大学の学生運動に参加していた。そして、憶測の域を出ないが、その過去が卒業後の祖父のキャリアに影を落としたのではないか――。そんな話を小耳に挟んだことがあった。ただ、祖父本人にそのことを尋ねることは決してしなかったし、この先も聞くつもりはない。温厚で、博識で、尊敬の念を抱く祖父に、怒られるかもしれない。もしかすると、嫌われてしまうかもしれない。そんな不安があったのだ。だからこそ、プロローグで書いた田部教授の「早稲田でも学生運動があった」「話ができる当時の人も段々減っている」という言葉に、はっとしたのだ。学生運動の当事者から話を聞けるチャンスがある。聞けるならぜひとも聞きたい。そんな思いこそが、私がこのテーマを追う原点であったように感じている。私情が入り混じった取材動機であるが故に、少しの後ろめたさを感じており、話しを聞かせてもらった人たちには、感謝の念が尽きない。文章を書く際には、精一杯悩み、考察を尽くしたつもりだ。

このテーマについて数々の疑問がある中で、どの取材でも欠かさずに聞いたことは「どうして、いろいろなリスクを背負ってまで、無理をしてまで、運動に参加したのか。その原動力は何なのか」ということだ。今の学生とあの時代の学生の最も大きな差異が見える質問だと考えたからだ。つまり、不満を感じても、絶対に運動を起こしたりしない「今の学生」と、早大闘争を起こしたあの時代の学生との明白な違いは何なのか、ということだ。

大学OBの名前が記載されているサイトや、参考図書を足掛かりにして連絡を取ったり、紹介をしてもらったりしながら、ルポに登場しない人も含め、10人の当事者に話を聞いてみた。だが、それで謎が氷解するということはなかった。当事者には、皆それぞれの思いやエネルギーがあり、そのいずれか一つを取り上げて「これが答えだ」とすることはできなかったからだ。結局わからずじまいなのだ。

一方で、全員ではないにせよ、複数の人に共通している答えもあった。例えば、「あるべき早稲田の姿への思い」や、「在野の精神が失われることへの危機感」がそうだ。他には、「上の世代が止められなかった二度の大戦、社会問題への怒り」などがあった。

「あるべき早稲田の姿」「上の世代が止められなかった戦争や社会問題」などと言えど、それらは実体のない、抽象的なものだ。ここに、重要な示唆があるのではないかと私は思う。早大闘争の学生たちは、表面上は、学費や施設の自治権をテーマにしていたように見えるが、他方で、実体のないものに対する不満や怒りを、学生運動という形で表明していたようにも思えるのだ。実体のないものに対して、敏感であることは難しい。社会が複雑化し、時代の進むスピードが速い現代なら、いっそう難しいことなのではないだろうか。

原因のわからない怒りや、不穏な空気、上の世代への不信感、将来への不安…など、漠然としたものに対する違和感を「違和感」で終わらせてはいけないような気がしている。起きている事象に目を凝らし、その裏で何が起きているのかを考える。そして、埋もれた問題の存在に気づき、それを知らせる役目を担う人材が不可欠ではないだろうか。平和で安定した社会を築いていくために。

文註一覧

1編集委員会、1966、「早稲田を揺るがした150日―早大闘争の記録―」、現代書房 p.16

2警視庁編、1973、「昭和48年版警察白書―警察活動の現況―」

3文部科学省、2020、「大学入学者数等の推移」、 https://www.mext.go.jp/content/20201126-mxt_daigakuc02-000011142_9.pdf

4猿谷弘江、2016、「社会運動のフィールド分析によるアプローチ―1960安保闘争を事例に―」、60巻3号p.26

5北野隆一、1990、プレイバック東大紛争、講談社pp.251-252

6早稲田大学研究者データベースー政治経済学術員

7編集委員会、1966、「早稲田を揺るがした150日―早大闘争の記録―」、現代書房 p.13

8尾形憲、1981、「学びへの旅立ち―マスプロ授業を超えて―」、時事通信社 p.6

9尾崎士郎、2015、「早稲田大学」、岩波現代文庫

10中野翠、2020、「あのころ、早稲田で」、文春文庫p.201

11朝日新聞、1966.2.9、東京朝刊12面、「四十余人が負傷」

12朝日新聞、1966.1.18 東京夕刊6面、「授業料値上げでスト」

13宮崎学、1998、「突破者―戦後史の陰を駆け抜けた50年上」、幻冬舎アウトロー文庫p.146

14宮崎学、1998、「突破者―戦後史の陰を駆け抜けた50年上」、幻冬舎アウトロー文庫p.9

15宮崎学、1998、「突破者―戦後史の陰を駆け抜けた50年上」、幻冬舎アウトロー文庫p.146

16厚生労働白書(18)、 https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/06/dl/1-1.pdf

17全共闘白書編集委員会、1994、「 全共闘白書」、新潮社、pp.440-441

181966年早大闘争の記録編集委員会、2022、「1966年早大学費闘争の記録―学生たちはなぜこのように闘ったのか―」、花伝社pp.92-93

19全共闘白書編集委員会、1994、「 全共闘白書」、新潮社、pp.412-413

20中央労働災害防止協会、労働災害の推移 https://www.jisha.or.jp/tshec/pdf/rst_40th_04.pdf

21 武庫川女子大学教育研究所、研究成果「4年制大学への進学率と18歳人口の推移」

https://www.mukogawa-u.ac.jp/~kyoken/data/13.pdf

22 読売新聞、2017.11.16東京朝刊34面「『よど号』事件を計画 塩見孝也元議長死去」